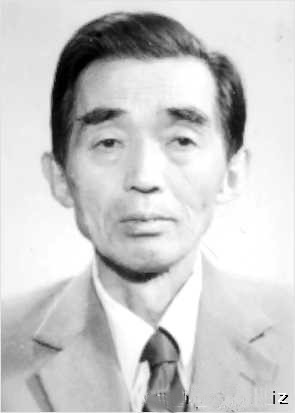

石湾:我心中的名编记江晓天同志

每当我想起此生从事的文学编辑事业,总不忘两个人:先是读高中时,陆文夫回母校与小校友们座谈,引我走上了爱好文学创作的不归路;后是1980年我由中国艺术研究院调出时,作为院领导小组成员的江晓天,为我调入《新观察》杂志助过一臂之力。后来,作家出版社恢复建制,由中国文联书记处书记江晓天兼任总编辑,我表达了调到他麾下工作的愿望,他答应了我的请求。他郑重地向我叮嘱:“你在思想上要有一个转换,出版社编辑与报刊编辑工作不同之处,在于它要为国家民族积累文化财富,主要的不在于追求急功近利、一时的社会轰动效应,而力求多出精品和传世之作。”并说,“我在中国青年出版社做过多年文学编辑,深感编辑在提倡或推动某种文学潮流方面可以发挥重要作用,干系重大……”他对我提出的要求,一直是我从事图书编辑工作的行为准则。或可以说,在我此后20年的文学编辑生涯中,是一直牢记着他的教导,并以他为楷模的。

两年前,《文汇报》发表的一篇《“四大名编”的故事》,一下子触发了我要为我所景仰的前辈名编立传的心愿,也选择了4位名编,即萧也牧、江晓天、李清泉、王朝垠的故事,写成了《也说京城名编》。拙文2007年10月7日在《文汇报》刊出后,有好多师友打来电话,给了我很大的鼓励。还有朋友问我要报纸看,而我尚未收到样报,就找到李兴叶先生,他说:“这张报纸我不能给你,因为你写的4个名编中,有两个是有恩于我的,江晓天是我在中国文联理论研究室时的领导,还为我长篇小说《草原帝国》三部曲写过序,我最早的短篇小说,又是他推荐在《人民文学》发表的。你这篇文章我得好好保存起来……”他又说:“可惜《文汇报》只能给你一个版的篇幅,让人看得不过瘾。你能不能在此基础上,扩展成一本20万字的书呢?”

我接受了他的建议。有精彩故事的京城名编何其多矣,即使写二三十万字,恐怕也写不周全,无论遗忘了谁,都是一种不该原谅的憾事。于是,我就想,不如单写江晓天和萧也牧当年带领的那个出色的编辑团队。我在《也说京城名编》中写道:

上世纪末,我在参与“百年百种优秀中国文学图书”的编辑工作时,发现从新中国成立到“文革”前的17年中,入选的长篇小说共6部……其余4部,即《红旗谱》、《创业史》(第一部)、《红岩》和《李自成》(第一卷),都是由中国青年出版社出版的。此期间入选的中短篇小说及散文集,只有孙犁的《白洋淀纪事》,也是出自中青社。由此可见,那时中青社的文学编辑实力,处于全国的领先地位。然而,中青社担负文学图书编辑工作的,只有一个编辑室,江晓天、萧也牧当年分别是编辑室的主任和副主任。他俩诲人不倦,手把手地带出了张羽(《红岩》责编)、黄伊、毕方(《创业史》第一卷责编)、王扶(后任《人民文学》副主编)等一批优秀编辑,形成了一个精诚合作的集体,在抓稿、编稿方面自有一套非凡的功夫。

于是,我就先奔江晓天家,开始了采访和资料的搜集工作。已骨瘦如柴的老总编抱病与我长谈了两个多小时,结束时,他谦虚地说:“你就不用写我了吧,集中精力先写萧也牧吧。他是新中国成立后第一个挨‘棍子’的作家,《红旗谱》的责编、《红旗飘飘》丛刊的创办人,‘文革’中又为保卫《红岩》被整死了,在当代文学史上的地位可不是其他名编辑可以替代的!”

他这番真诚的话,对我启发很大。于是,我的采访和资料搜集工作,就先围绕着萧也牧进行。可是,当一些重要的采访线索接连中断之后,我就觉得自己动手太晚了。最了解萧也牧的张羽和黄伊已不在世了,等我众里寻他千百度,终于和萧也牧的大儿子联系上时,方知萧也牧的夫人李威也在我准备采写这本书时含恨长逝了。加上一些杂务的干扰,使我的采访和搜集材料工作断断续续进行了近一年的时间。始料不及的是,当我刚动笔写《萧也牧悲剧实录》时,去年重阳节那天,江晓天就悄然驾鹤西行了。

兴叶兄给我打电话说:“李茹大姐讲,晓天生前写下遗嘱:‘身后不要麻烦组织和朋友们,直接由家属送去火化后,再通知机关党委和亲朋好友。不必搞遗体告别,不要请单位写什么生平。我是什么样的人,早印在别人心目中了……’李茹遵照晓天的遗嘱办,就不在八宝山为他举行遗体告别仪式了。”那天见到李茹老师,我对她自责地说:“我本想遵照老江的意见,先把萧也牧的传写完,再来采访老江和您,接着写老江的编辑生涯的……”我与李茹老师约定,等办完老江的后事之后,我就来她家做补充采访,争取早日完成这本书的写作。

直到今年2月,在我终于写完《萧也牧悲剧实录》之后,才和兴叶兄一起去看望李茹老师。在谈到因未发讣告,许多朋友未能出席老江的遗体告别仪式时,李茹选了几封新收到的唁函给我俩看,其中,周扬原秘书、原中国文联办公厅主任露菲的信是从美国寄来的。她在信中说:“晓天的正直、公道和善良,在日常工作中,特别在复杂的斗争中,显得如此高洁,想想,这样的人还真是少有……记得周扬同志为人道主义、异化被批判时,那时不少人看风向都疏远了‘老爷子’。恰恰在这个时候,晓天同志约我去看了周扬同志。我记得是一天晚上,我们坐12路电车,‘咣当’到西单,步入安儿胡同1号。他劝慰周扬同志不要把这事放在心上(周扬同志点点头。可是周扬同志还是为这事一病不起了)。当时的政治气氛非常压抑。多少有些风险。他这一举动使我深受教育并为之感动。”

看了这封信,我立即想起,晓天不只是经常去看望逆境中的周扬,还在周扬一病不起后,为周扬出了两本书:《马克思主义与文艺》和《周扬近作》。1984年9月,周扬编的《马克思主义与文艺》(修订本)面世了,责编是江总编辑特聘的吴泰昌。

据泰昌兄讲,1959年北大中文系55级同学接受了一项新任务:协助周扬同志修订1944年延安解放社出版的《马克思主义与文艺》一书。但不知什么原因,就从此没有下文。后来,他向江晓天谈起了周扬的《马克思主义与文艺》修订本。不久,晓天让他负责此事。他就去见了周扬。那天周扬情绪很好,在谈完修订意见后说:“这本书是根据毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》的精神编纂的。序言1944年4月11日在延安《解放日报》上发表,毛主席看后肯定过。这次出修订本,就用原来的序言,文字我再看一下,内容不动。”事隔几年,泰昌才得知毛主席在看了序言后给周扬的信中说道:“你把文艺理论上几个主要问题作了一个简明的历史叙述,借以证明我们今天的文艺方针是正确的,这点很有益处。”(《毛泽东书信选集》)至于序言中提到的人,周扬说:“有的后来政治上有了很大的变化,也不动了,那是历史,历史是不能任意改动的。”

周扬和胡乔木从延安时代起就是在党内齐名的杰出的马克思主义理论家。由于时代的局限,周扬身上长时间地套着个人崇拜的精神枷锁,致使他在新中国成立后的17年里,宣传过“左”的理论,执行过“左”的政策,甚至整过人。但在经历了“文革”的劫难,复出后的周扬,却从理论的高度,对自己在17年中的工作进行了痛切的反思,尤其对在“左”的路线指导下伤文、伤人的过错有了醒悟。作为一位“人性回归”的理论家,他接连写出了《关于真理标准问题的讨论》、《三次伟大的思想解放运动》、《关于马克思主义几个理论问题的探讨》等敢于突破理论禁区、大胆探求真理的重头文章。他的思想转变,引起一些人的不满,并由此引发一场风波,周扬又一次被击倒了。1984年9月,心情抑郁、痛苦的周扬在广州摔了一跤,很快住进医院,诊断为患无法治愈的脑软化症。在周扬最危难的时刻,经江晓天签发的《马克思主义与文艺》由作家出版社出版,不只是在精神上给予周扬一种强有力的支持和抚慰,而且也向世人证明,周扬在传播、探索和创新马克思主义理论上的历史性贡献,是任何人都抹杀不了、否定不了的。江晓天选择这本书作为作家出版社新时期打出的第一炮,不能不说是一个具有震撼力的果敢之举。

1985年6月,作家出版社又推出了顾骧编选的《周扬近作》。顾骧先生在接受学者徐庆全的采访时说:“编这本书也是在这一年1月,周扬同志第一次报病危。”徐庆全问:“鲁迅在编辑瞿秋白遗文时曾经说过,手中捏着亡友的遗稿好比捏着一团火。不知当时你是否有这样的心态?”顾骧回答:“周扬同志虽然还在世,但是我抢在他生前将这本书出版,也有类似手中捏着一团火的心情。”(《知情者眼中的周扬》)我想,江晓天作为总编辑,在承接这部书稿出版任务时的心情又何尝不是如此呢?

3月间,我又专程对李茹进行了一次补充采访,然后投入了《江晓天的编辑生涯》的写作,6月初完稿后,就将已发表的《〈红旗飘飘〉的创刊与停刊》、《〈红日〉是这样喷薄而出》和《一部〈红岩〉血凝成》3篇文章作了修订,加上已在《江南》杂志刊出的《萧也牧悲剧实录》,合成为20万字的《萧也牧和他的同事们》,交给上海的一家出版社出版,使我为这支优秀的文学编辑团队立传的夙愿终于得以实现。

回顾《萧也牧和他的同事们》的采写过程,每当读到新发现的史料或珍贵的老照片,我也都有“手中捏着一团火”的感觉。我不只叹息他们悲凉的命运,更感受到了他们难能可贵的人格魅力和奉献精神。他们是新中国第一代文学编辑中真正的精英,我为有萧也牧、江晓天这样杰出的前辈同行而感到骄傲!与此同时,我发现,历史上的许多现象以至细节,都有惊人的相似之处。因此,采写他们的故事,我往往会联想到自己曾经历过的创业艰辛、奋斗坎坷和成功喜悦。可以说,我是在写前辈的命运,品自己的人生。记得我在《也说京城名编》中就曾说过:“当想起我在作家出版社20年的编辑生涯没有虚度,对领我入道的江晓天依然心存感激。”今天,在《萧也牧和他的同事们》一书即将付梓之际,就更使我想起他对我的知遇之恩。尽管我只在他的麾下工作一年多时间,但在我的心目中,他永远是我的总编!他身上所体现出来的敬业精神和大家风范,依然在激励我为文学事业竭尽绵薄……

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222