天地有正气

天地有正气

------ 我写海难救生英雄张翰庭的前后

原创 庄智娟

一

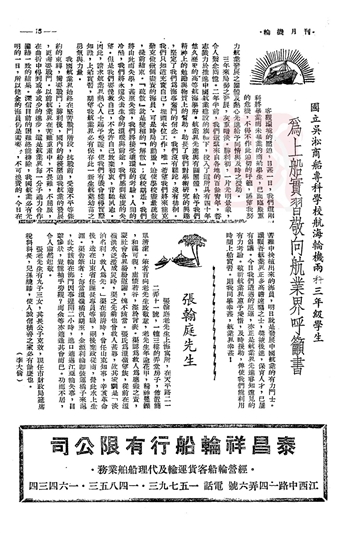

《档案春秋》2008年第5期上发表了笔者撰写的“‘江亚轮’海难救生英雄张翰庭谜样人生”的文章。历时近一甲子,“江亚轮”海难救生英雄张翰庭错遭镇压,沉冤迄今未雪的真相第一次被公诸于众。在此前众多报道“江亚轮”和张翰庭的文章和电视、广播节目中,对张翰庭之死都是语焉不详或者错认张翰庭已被平反。

一些朋友来电来邮件问我,我与张翰庭先生及其家人是不是亲朋,我与“江亚轮”又有什么瓜葛,张翰庭先生平反未遂的内幕我是如何知道的?我跟张翰庭先生及其后人素昧平生,至于我写“江亚轮”海难,是因为我有四位亲戚海难当天正好乘坐“江亚轮”赴甬,其中,表姐和表妹不幸罹难,表姨妈和一位表弟承张翰庭先生搭救,成为当时为数不多的幸存者。有此渊源,所以我在儿童时代就知道了惨绝人寰的江亚轮海难,知道这位当年轰动上海滩的救生英雄。其后由于写了有关“江亚轮”海难文章,使我因而认识了张翰庭先生的后人。下面我就撰写“‘江亚轮’海难救生英雄张翰庭谜样人生”一文的前前后后情况,向相识和不相识的读者作一番陈述。

二

1948年,我家住在上海北京路大众螺丝店楼上(现上海科技京城处)。12月4日清晨,“江亚轮”遇难的消息在报童的叫卖声中传遍了拂晓中的上海,也惊醒了我的父母。因为我母亲的表姐袁杏花带着她胞弟袁才根的三个孩子,昨天正是坐“江亚轮”去宁波的。父母亲听此喊叫不免大吃一惊,下床到窗前喊住报童,将装有零钱的篮子往楼下放,吊上一了份《申报》。然而《申报》上除了报童吆喝的内容外,没有更多的信息。电话联系我表舅袁才根,表舅家住在杨树浦的弄堂房子里,听不到报童叫卖声,因此还不知此噩耗,听我父亲的报信,舅父母顿时焦虑悲伤不能自已。电话中相约由我父亲驱车接他们一起到码头打听消息。当汽车到达十六铺时,码头上已挤满了人山人海悲号的家属,人挤人的,除了看到同样悲痛欲绝的家属们,什么消息也没有……

一下子失去了一个亲姐姐和三个孩子,舅舅舅母的悲痛可想而知,痴痴的等待无果后,在我父母的劝慰下,一路悲啼回家。出乎意料之外的是,当一行人众踏进家门时,顿时悲喜交加。原来我表姨妈和表弟已经安全到家了,年幼的表弟因为一夜折腾劳累,此时正深入梦乡,姨妈则坐着等去码头寻找他们的弟弟弟妇归来。只是昨晚上船的时候姑侄四人,此时回家的却只有姑侄二人,两个活泼可爱的女孩子再也没能跨进家门。

姨妈讲起了后来她不知道讲过多少遍的历险经过:当时三个小孩都在二等舱的床上嬉戏,突然一声巨响,灯光黑了,顿时人声鼎沸“掼炸弹了!”、“爆炸了!” ,姨妈把三个侄儿女拉下床往外走,过道里的人越来越多,看见人家都往舷梯上挤,姨妈一手牵着8岁的表弟一手牵着6 岁的表妹,另一个11 岁的表姐牵扯着她的衣襟,也往上挤。在狭窄的摩肩接踵的舷梯上,一个大人牵三个小孩,挪动一步都相当困难,姑侄四人马上会被挤散,这时姨妈果断地作出了有些残忍的决定,她对两个小侄女说:“倷阿爸只有这样一个好手好脚的儿子,(家中还有一个大姐和一个因小儿麻痹症残疾的弟弟。)我不带他回去没办法跟倷阿爸交代的,倷不要怪我,我实在没办法管倷了……”就这样,她搀着护着小侄儿拼命的往上挤,两个小侄女被她放弃了。本已惊恐万分的女孩听姑妈说不管她们了,吓得大哭大叫,很快小女孩被人群挤到身后,踩在脚下。只听得女孩们在身后惨厉喊叫“嬷嬷,嬷嬷哎……”姨妈不忍心也无法回头再看,声音渐低渐远,直至听不见……

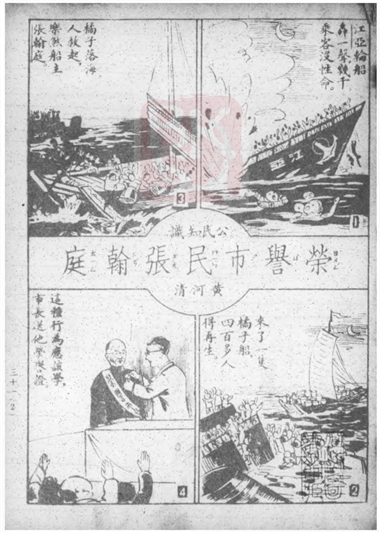

姑侄俩挤上甲板后,正值张翰庭带着“金源利”机帆船驶向“江亚轮”,船员们奋勇救难。听姨妈是这样说的,当时她对着船上高喊:“老板,这是我三代单传的阿侄,无论如何救救他……”于是张翰庭命人将姑侄俩救过船去。

在舷梯上被她抛弃的两个小女孩,如何挤得过众多拼命逃生的成年人,最终被挤下舷梯,冰凉的海水很快地吞噬了她们幼小的躯体,魂断大海……

等到疼爱她们的父母,领取“认尸证”后(听听名字也令人心碎)重又见到她们时,她们已是躺在桃源路一千多具遗体中的两具,不知是临难时小姐妹俩拉着手,还是在父母辨认后,好心的管理人员把姐妹俩摆放在一起,总之她们成了遗体中的第一零四八、一零四九号。半个多世纪后,我从张翰庭后人张克勋先生手中得到一份“江亚轮罹难旅客纪录表”,看到记录着“一零四八 女 袁碧君 十一(岁)、一零四九 女 袁文君 六(岁)”时,我凝视无语,眼眶润湿。五十多年过去,我从八岁女孩,历经风霜,成了奔七的老人,而她们却永远停留在在十一岁、六岁。芽初萌,花未蕾,“伊上帝之降命,何修短之难哉?”……

对于姨妈的残忍处置,舅舅舅妈以及亲戚朋友似乎都认可她的做法,仿佛在危急关头放弃女孩是天经地义的事情。女孩中表姐袁碧君与我姐姐同岁,是玩伴。听我姐姐说,碧君表姐长得尤其俊俏可爱,且聪明伶俐,越剧也唱得很好,五个孩子中,她是我舅舅舅妈的掌上明珠。但就是这样,舅舅舅妈对姐姐并无微词,对她只有感激没有嗔怪,因为她把继承袁家香火的儿子带回来了。倒是我和姐姐对二位表姐妹的惨死,心里颇有几分忿忿不平。

姨妈是被张翰庭先生救起的,在船上亲身经历张翰庭先生姜汤热粥亲人般的救助,因此她对张翰庭先生感激涕零,说起他来一口一声活菩萨,一口一声“区得(宁波方言,意思是亏得))张老板,否则我……”

对这位海难中救起四百多位难民的大善士,活菩萨,当年上海滩上的电台、报纸、书场也是铺天盖地的加以颂扬,按老百姓的话来说:“把几百箱橘子倒掉救人,天底下还有介好的人啦……”

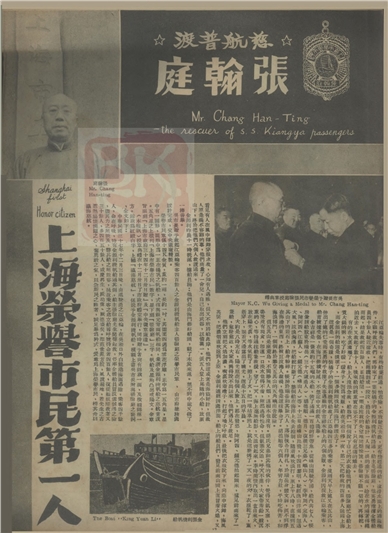

风雨飘摇中的国民党上海政府的市长吴国桢也为张翰庭先生的义举感动,他先是邀请张翰庭先生到市政府茗谈,告诉他,上海市政府表彰他的上海市荣誉市民的奖章正在制作中,待奖章制作完成,将在市府礼堂为本市荣誉市民张翰庭先生举行授章典礼。而今上海市档案馆还收藏着当年吴国桢市长亲笔签发的市政府文件及拟邀请的观礼来宾名单,名单中包括杜月笙、杨啸天、王晓籁、潘公展、郭云观、查良鉴等当时各界名流和市参议员全体等人。

1948年12月30日,授章典礼在市府礼堂隆重举行。下面简略摘录一段当时的报纸的报导:

上海市荣誉市民张翰庭的授章典礼,昨日下午在市政府大礼堂举行,到吴市长、徐寄城、刘鸿生及市参议员等备办代表五百余人。张氏于三时许,由市府总务处长欧阳(一字看不清)诠陪同至市府。乐队奏乐欢迎,三点正授章典礼开始,由吴市长主席,领导行礼后,吴市长即席致词略称“……张翰庭先生今日荣获上海市荣誉市民章,无任钦敬,航行失事及冒险救人,不乏前例。张先生系拯数千百旅客生命于危急之际,抛弃“金源利”船货物于不顾,此种见义勇为之精神殊属难能可贵,对世道人心实有莫大之启示,赠予上海市荣誉市民章。张先生谦辞不受,嗣经本人详为说明“金源利”船员之义勇精神,足以表扬我国之向具美德,使市民知有效法,始允接受。“金源利”船拯救江亚轮旅客,是舍己救人之举,足以挽救世道衰危之风气。爰为市参议会之决议,隆重赠予荣誉市民章,以资表扬。吴市长致词毕,继即宣读内政部洪总长代宣。旋举行授章仪式,在乐声悠扬中,由吴市长将精美金质荣誉市民章授予张氏,并为佩带,观礼者齐鼓掌,声如雷鸣。由中央电影摄制厂在场摄影新闻影片……

乐队奏乐欢迎,授章会上掌声雷鸣,场面感人,摄制的新闻记录片在各地放映,场场满座,书场电台以张翰庭舍已救人为题材的说唱,经久不息地响彻上海街头巷尾,当时,上海市民没有不知道这位救生英雄张翰庭的。

如果说半年以后,大陆易帜,是有识之士意料中事,那又一个半年后,张翰庭在家乡温岭惨遭镇压,则令所有识之士无识之士都大感意外和困惑。消息传来,上海市民无不惊愕。难道是因为旧政权给了张翰庭先生太多的荣誉所致?难道大上海前市长亲手为一个温岭乡民佩带荣誉市民奖章的同时,也为其埋下杀身之祸的恶果?一时众说纷纭……姨妈来上海时,亲戚们都关切地动问:“张翰庭被人民政府枪毙了?是真的吗?”闻听此言,姨妈的眼泪就簌簌的往下掉。头几年一提起此事,她还会哭出声来:“介好的人做啥拿他枪毙啦?…… ”

小辈中的学生受新社会的教育,一心认准“人民政府是决不会冤枉一个好人,也不会放过一个坏人”,所以对她说:“人民政府不会冤枉一个好人的,张翰庭是恶霸地主,他做过什么坏事,你又不知道……”小辈们的理论一套套的,姨妈说不过,只能生闷气不作声。但只要是谁跟她诋毁过张翰庭,她从此黑脸相向。

“人民政府不会冤枉一个好人的”,这是当时众多受新社会教育的年轻人的共识。张翰庭先生的夫人王佩芬生前一直表示“冤狱不雪,死不瞑目”时,她的子女也曾这样劝慰过她,虽然他们心底里坚信父亲是没有罪的……

三

50年代以后,政治运动不断,“江亚轮”和张翰庭逐渐淡出了人们的视线。其后四十多年,不要说在上海,即使在张翰庭先生的家乡浙江,提起“江亚轮”、张翰庭,年轻人都可能会问上一声“‘江亚轮’是怎么回事?张翰庭又是谁?”随着时间的流逝,二者恐怕都将为滔滔的海水湮没……

令人意想不到的是,一件与张翰庭先生风马牛不相干的事情,使张翰庭先生和“江亚轮”重又浮出水面。

1998年,《泰坦尼克号》在包括中国在内的世界各地热映,观众众多,盛况空前。“泰坦尼克”号,在世界航海史上曾被骄傲地称为“永不沉没的巨轮”,被欧美新闻界誉为“海上城市”。1912年4月15日凌晨,它载着2207名旅客和船员作处女航时,同一座漂浮的冰山发生了仅仅为时10秒钟的碰撞,便造成1513名旅客遇难的悲剧。

在国外,海难带来的悲哀几代人都不会忘怀,自1912年至1998年,八十多年间,重现“泰坦尼克”号的沉没,仅大制作的电影先后就拍摄过两部:《冰海沉船》和《泰坦尼克号》,两部片子在放映时,都有轰动效应。一次海难造成的影响,大半个世纪后都还为后人纪念,这不由得让中国的媒体和群众想起了比“泰坦尼克”更为悲惨的一次中国海难——被称之谓世界第一海难——“江亚轮”海难。“江亚轮”沉没的时间比泰坦尼克号晚36年,“江亚轮”遇难的同胞比“泰坦尼克”号多一倍。1998年,又正好是“江亚轮”海难的五十周年。在远离浙江温岭的中国南方城市广州,一家名为《南方周末》的报纸,发起了“寻找‘江亚轮’幸存者”的活动,编辑在报纸上寻找幸存者,他们写着:希望有一天他们会接到一个这样的电话,电话另一端,一个苍老的声音响起:“我就是‘江亚轮’的幸存者……”

此时距“江亚轮”沉没才五十年,还有不少幸存者存世。《南方周末》又是一份全国发行且在群众中有相当影响的报刊,因此,这一活动很快的得到了幸存者们热烈反响,纷纷投稿和打电话给编辑部,于是,张翰庭先生的功绩在沉沦五十年之后,通过幸存者们回忆,又一次向世人展示,为世人所传颂。当时笔者在四川工作,读到《南方周末》的报导后,感动之余激起旧忆,于是我将姨妈和表姐弟的遭遇写下寄给《南方周末》,一则是对表姐表妹的悼念,再则也释放一下历经半个世纪的忿忿不平。十多天后,接到该报一位编辑的电话,说文章的内容不错,但是由于关于“

亚轮”报导的活动已经结束,因此不能刊登,希望能留下我的稿件,备作参考,我同意了。这是我第一次写“江亚轮”。

当年《南方周末》的两期报导,是“江亚轮”海难五十年后,媒体第一次出现张翰庭先生的名字和事迹,虽然简单,但包括我本人在内的几乎可说是所有读者,都错认为张翰庭先生已经平反。因为在中国,一个未被平反的极刑犯,是不可能作为正面形象出现在媒体上的。由于有这个印象,因此在第二次写“江亚轮”海难时,我想当然地写下“几十年后,张翰庭先生被平反了”……

应该说像我这样以讹传讹的作者并不少见,有一位名叫金烈侯的浙江温岭籍作者,2007年7月,在往来网往来博客上也是如此写的。一方面他为张翰庭的平反而欣慰,另一方面也为他那位为张翰庭讲几句公道话而惨遭迫害的老师而不平……

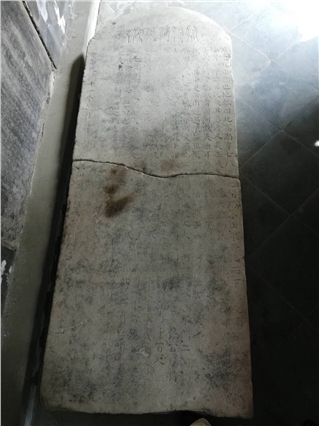

解放初期,温岭中学有位叫毛坤光的物理老师,在温岭县召开公审张翰庭大会时,台下“镇压反革命”“枪毙张翰庭”的口号此起彼伏,但毛坤光老师始终默默地低着头,既不举拳头,也不喊口号。一位干部走过来问他:“你为什么不喊口号?”毛老师抬起头,问道:“我可以说几句话吗?”干部答应他后,他站起来响亮地说:“张翰庭是有罪恶,应该清算,不过他曾救了四百多条人命,我想以此折他的罪,总不至于枪毙吧 ”温岭中学有部分学生隨声附和,斗争会一时陷于尴尬局面。后来这件事被作为破坏土改的特大事件被记录在案。其后毛老师从温岭中学调至宁海中学。57年及其后,被打成宁海县教育界头号右派和“以毛坤光为首的反党集团”的首脑。受此打击,文革中,不到五十岁的他,在宁海乡下的一所农村中学去世了。作者在文章最后写道:“ 可叹的是被枪毙了的张翰庭却于八十年代平反了,张翰庭没害死过一个人,却救过四百多条人命,历史终究不会湮灭他的功德。《纵横》等杂志曾报导过他的事迹。现在宁波市当年被救的幸存者,每年在“江亚轮”遇难的祭日自动集会,悼念这位大善人,还准备刻石立碑,以际永久纪念。今昔情景,宁波晚报报导了八年。可惜毛老师等不到八十年代就死了。”

金烈侯先生的文章很感人,但有一点他是说错了,其实张翰庭先生也跟他的毛老师一样,依旧是沉冤未雪……

四

退休后,我回上海定居。看了一些有关江亚轮海难的书刊,其中不少文章提到我表舅袁才根的名字。(近年来我在网上搜索到,表舅当时是中华水产公司的总轮机长。表舅平时常有像蟹糊之类的海鲜馈赠我家,解放前夕,母亲还托他买了一百斤备战用的小黄鱼,他在水产行工作,这一职务应该离真相不远。)大概当时有记者采访过他,报导过他姐姐和儿子的遇救经过。因此近年来不少报道“江亚轮”的文章中都提到他姐姐和儿子的获救过程。只是由于大多数作者与当年海难的人和事有相当大的时空距离,因此文章中难免有些情节与事实不符,有的文章中,只有表弟与姑母失散后,抱住方向盘舵柱,以致使方向盘无法板动等等,这一情节显然与当年报纸上报导的另一俞姓家的姑侄的混淆了;至于人物外形的描述更是由着作者想象驰骋。为此我第二次写了江亚轮海难,并投寄《上海滩》杂志,不久,文章以“表姨妈从江亚轮逃生”为标题刊登在2007年第二期《上海滩》上,文章刊出未久,杂志社的编辑夏伟打电话给我,说是收到张翰庭儿子张克勋的来信,希望能与作者联系。夏编辑给了我南京张克勋电话号码,我立即打电话给张克勋先生。电话里,张克勋先生一再表示他们全家对我的感谢,明明是他的父亲救了我的亲人,可他却对我表示感谢,令我诚惶诚恐。其实我只不过写了句最平常的真话:“解放后,听说张翰庭在宁波被镇压了,她(姨妈)来上海时,亲戚们关切地动问:“张翰庭被人民政府枪毙了?是真的吗?”闻听此言,她的眼泪就簌簌的往下掉,头几年一提起此事,她还会哭出声来:“介好的人做啥拿他枪毙啦?…… ”凡是被张翰庭先生从海难中救起的幸存者和家人,当时莫不是这样说的。

张克勋先生纠正了我文章中的谬误,“几十年后,张翰庭先生被平反了”,他说他父亲尚未获平反。我惊讶了,张翰庭先生还未平反?这可能吗,拨乱反正已经三十年了,张翰庭先生居然还未获平反,难道这位老先生真的做过什么十恶不赦的坏事?接下来张克勋先生的一句话让我憬然有悟。他说,拨乱反正后很长一段时期内,浙江省高级人民法院的院长,就是当初力主判处张翰庭死刑的温岭县县长张学义。也就是说,张翰庭的平反,要在判处张翰庭死刑的当年的温岭县县长,如今的浙江省高级人民法院院长张学义本人手中进行……平反过程中,每逢张翰庭一案处于关键之时,不是温岭县法院的案卷被省高院全部调走,就是张学义院长恰恰在此时莅临温岭,即使是他离休后,也是如此。张家后人曾向法院提出,希望张学义院长能在张案平反过程中回避,因为当年正是他拒绝包括周总理陈毅市长和最高人民法院院长沈钧儒在内的众多上级领导的指示,镇压了张翰庭……对张家后人的请求,浙江省高级人民法院或回答:“我们会按法律程序处理”,或训斥张家后人:“必须言必有据,否则法律上要负责的!”张案的平反在张学义院长领导下进行的,其平反之艰难不言而喻……(张翰庭错遭镇压及平反未遂过程,详见《档案春秋》2008年第五期“‘江亚轮’海难救生英雄张翰庭谜样人生”)。

五

就这样,我和素不相识的张克勋先生有了联系,后来张克勋先生和他姐姐来上海时曾来过我家两次,并向我提供了一些有关他父亲的材料,阅读之后,我对张翰庭先生有了进一步的了解。

从张翰庭先生既是同盟会会员,又在二三十年代当过国民政府的县级官员的经历来看,在那上纲上线可上到极致、罗织罪名即可定罪的政治运动频仍年代,随便抽出一条进行无限上纲,定张翰庭先生死罪都是易如反掌的,何况当时正值国共双方腥风血雨地进行政权更迭、在一些地方杀人甚至按比例摊派的建国之初,张翰庭先生的玉石俱焚并不是偶然的……

倏忽间几十年过去,腥风血雨远遁,政治运动不再。正本清源,“真、善、美”重为社会崇尚。张翰庭舍生救人侠义可风事迹为包括《人民日报》、《中央电视台》在内的中央地方等媒体大力弘扬,无论节目还是文章,都对张翰庭先生的善举不吝溢美之词,然而……然而众多传媒对张翰庭之死却又都是一致的讳莫如深,即便有极少数媒体提到张翰庭被镇压,也是错误的报导张翰庭先生已获平反。所以除了张翰庭家人和少数的幸存者们知道张翰庭未获平反的真相外,其他的受众们不是以为张翰庭是寿终正寝,就是以为张翰庭早已平反……也难怪读者和观众会有此错觉,《人民日报》、《中央电视台》等中央级的传媒都给于高度评价的英雄,怎么可能还会冤沉海底?

张案冤狱未雪,给社会和媒体带来不小的尴尬和被动。因为张翰庭先生毕竟不是普通百姓,他是海难中救起数百之众的救生英雄。提起古今中外的海难史,无法不提特大的“江亚轮”海难,提起“江亚轮”海难,又无法不提张翰庭。现在既要讴歌张翰庭先生的舍已救援海难群众的侠义风骨,弘扬口碑载道的高风亮节,又要将张翰庭先生饮弹刑场、冤狱未雪、家属死不瞑目、平反艰辛未遂的真相遮盖得严严实实,这一切岂不是自相矛盾! 想来一些编导、记者们在制作节目、撰写文章时都难免愧怍,因为他们对受众略去了令人血脉贲张的真相……

一位网友看了中央电视台《世界第一船难‘江亚轮’船难》节目在博克里质疑:

《世界第一船难‘江亚轮’船难》节目中,对于‘江亚轮’船难中的救了453人的英雄张翰庭老先生的死, 为何只字不提, 是有意回避, 还是你们不知道呢? 有人在将真实情况在他的博里回复。于是他又写:谢谢您在我博里的回复. 解放初期, 他被政府镇压枪毙了, 到现在也没有平反. 如果您能为他的平反而奔走, 也算做了一件积德的事……

在与张家后人多次接触后,我深感张家后人秉承了乃父的侠义之风,提到对江亚轮难民的求援,他们非常真诚并且一再说“这是应该的,这是应该做的……”;谈到五十多年前父亲走向刑场仰天高呼“天晓得,天晓得啊”时,姐弟俩悲痛难禁潸然泪下;谈到母亲死不瞑目时,他们又疚愧交集……几十年来,他们为父亲的平反备尝艰辛不是常人所能想像的……看着白发苍苍步履蹒跚的父辈为祖父的平反奔波劳累以及没完没了的挫折,孙辈们的心情是复杂的,他们何尚不想为祖父平反,但又担心祖父的冤狱未获平反,父辈却因积劳成疾,倒在寻求平反的跋涉途中,张翰庭先生的六子张克劺是兄弟中为父亲平反奔波最多的一位,赍志而殁……

听着张家后人的叙述,对年届七、八十岁白发苍苍的张氏后人奔走无果的苦涩,笔者非常同情。只是没有一言九鼎人物的一锤定音,想通过启动正常的司法程序,推翻近六十年前判决的案件,其可能性不啻天方夜谭。然而从上述一位与张翰庭先生素不相识,毫无渊源的网友知道真相后,奋笔疾书“如果您能为他的平反而奔走, 也算做了一件积德的事……”的事实来看,只要能把真相传递给社会,虽无一言九鼎人物参与,但小人物的万言甚至十万言也可能有一鼎之效果。在当前网络时代,舆论参与使得一些看似不可能翻案的案件,得以公正解决的事实并不鲜见。笔者虽说手上无权,但指下有键。为此我从不同角度写了长短不一有关张翰庭先生未获平反的文字,投寄给一些报刊,希冀通过我的文字向社会传递这一真实的讯息,有助于张案的早日昭雪。说句实话,这样做是否能奏效,我不敢抱太大希望的,因为毕竟连中央级的媒体对此真相都予以规避绕道,其他媒体有几家能有此胆识和风骨?出乎意料之外的是,电子邮件发出不到一个月,《档案春秋》杂志张晶晶编辑电话告知,我的文章将被录用。在后来与该杂志的常务副主编姜龙飞晤谈时,姜副主编说,披露这一真相,登载这样的文章,《档案春秋》编辑部是担着极大的风险,我在敬佩之余,深以为然,因为我投出的其他稿件,无一不是石沉大海......

几经邮件往来核实校对,《档案春秋》终于在2008年第5期上发表了该文。该文是从幸存者聚会这一角度切入的,因此起初的标题为“幸存者的聚会”。经编辑部众位大家的点石成金,标题改为含金量极高的“江亚轮海难救生英雄张翰庭谜样人生”。

以上就是我写海难救生英雄张翰庭的经过

六

《档案春秋》的编辑部为刊登此稿作了很大努力的,他们和我一样,都为此篇披露真相的稿件能发表而感到欣慰,都真诚地希望通过媒体得知真相后的呼吁呐喊,加速冤狱昭雪正义伸张,这是人心欣慰存殁均感的好事……

“江亚轮”海难已经将近六十周年,如果说这样一位救了453位海难旅客性命的救生英雄遭遇池鱼之灾是时代悲剧,那么背负着莫须有的罪名(六大罪状,家属都有事实为依据的驳斥),沉冤海底近六十年后的今天,还得不到昭雪平反,说其冤狱之深重堪比风波亭的岳飞父子和被崇桢皇帝寸磔至死的袁祟焕,应该也不为过……况且直至今日,连未获平反的真相还被人为地包裹得严严实实,那就更不是时代悲剧四字所能涵盖得了的,说张案令时代蒙羞,倒还恰如其分。一味掩盖规避真相,后人将会如何看待我们今天的承平盛世和谐社会?……

最后,我以那位可敬网友在网上呼吁结束本文。----“如果您能为他的平反而奔走(或施以援手), 也算做了一件积德的事!”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222