笕桥英烈:用我们的身体与敌人同归于尽

70多年前,杭州笕桥。

有一群热血男儿,用自己的生命,谱写了国魂。

他们是抗战时期中国空军的主力,被称为真正的“天之骄子”。

他们的母校——笕桥中央航空学校(简称中央航校),与黄埔军校齐名。

“二战”期间,英国首相丘吉尔这样赞扬英国皇家空军的英勇表现:“从未有这么多人,对人数如此少的一群勇者,存着如此深厚的感激之情。”

这句话,同样适用于70多年前的那批年轻人。

这些年轻人用不足300架飞机,和日军对抗,前仆后继,在空中化为烈焰。

当年中央航校里,曾有一块被称为“精神堡垒”的铭石,上面刻着该校的校训:我们的身体、飞机和炸弹,当与敌人兵舰阵地同归于尽!

南京航空烈士墓,一朵菊花寄托哀思。

建校

笕桥,杭州东郊的一座古老小镇,默默无闻。

惟有作为中国空军的诞生地之一,才真正让它走进了历史视野。

民国初年,军阀混战。各地军阀先后建设空中武力。“东北王”张作霖一度拥有近300架飞机,浙江督军卢永祥也在笕桥开辟了机场。

然而,中央政府始终欠缺一支可以抵御外侮的强大空军。

笕桥中央航校的创建,最初源于孙中山“航空救国”的理念。

1909年5月13日,孙中山曾向革命党人训示:“飞船之习练,为吾党人才中之不可无,其为用自有不能预计之处。”1921年,他于广州大沙头成立航空局,辖有飞机第一队和第二队。

1926年,国民革命军北伐,后国民政府定都南京。

此后的10年,依然内战连绵、外虏觊觎。

1930年,感叹“无空防即无国防”的蒋介石,决定在原中央军校航空班(1929年,国民政府在中央陆军军官学校内设立航空班,于南京明故宫(微博)机场进行学习训练)的基础上,择址杭州笕桥,扩建为中央航空学校。

第二年,校舍和机场建成,并采购飞机与设备。

它迎来了第一批学生。

选择笕桥,是因为中国当时主要的空中威胁,来自巡弋在东海的日军飞机。

笕桥位于杭嘉湖平原,四望旷阔。中国空军以此为大本营,可及时为南京和上海提供空中支援。

其时,航校分为东、西两个区域——东区有教学楼、图书馆、机场、油库、机修厂、飞机制造厂等建筑和设施,西区有运动场、办公楼、学生宿舍、别墅群。

空军的飞机,除由政府出资购买外,很多来自民众的捐赠。1936年,海内外民众就捐资1300余万元,购入美制霍克式驱逐机114架。

蒋介石对笕桥航校极为重视,亲兼校长,甚至声称“本校教育之成败,为中国革命最后之成败”!

训练

新建的中央航校,吸引了大量年轻人报名。

最初的一批空军学员,是由中央陆军军官学校转来的。此后,新学员大多来自全国的高校毕业生。

航校的淘汰率极高,第一期招考入伍生2600人,毕业时只留下46人。

新学员入校后,被分成若干组,每组由一位教官负责教学。教官大多为美国人,采用美式教学法。学员通过初级、中级与高级三个阶段,方可毕业。

初级飞行时,先由教官讲述要领,然后同上教练机飞行。积累经验后,教官会视学员的表现,决定他是否可以单飞。

可以单飞的学员,通过一次考试,就可进入中级飞行。

此后,进入高级飞行——飞行难度逐步增大,要求掌握的飞行技巧也更多。

除了飞行训练,学员们还要学习飞行学、航空战术、航空仪器、气象学、无线电学、空中侦察、航空史、空中轰炸、空中照相、地理、外文……

一段时间后,学员之间就渐渐拉开了差距。技术较佳者被编入驱逐组(驾驶战斗机),其次入轰炸组(驾驶轰炸机),再其次入其他组(任机轮手、侦察员、摄影员、机械师、无线电员等职务)。

第一期留下的46人,只有20名分配在战斗机队,余下的分配在轰炸机队。

可以升空参加战斗的学员,为数寥寥。这也保证了学员的质量——毕竟,当时飞机极为珍贵。

至抗战前夕,中央航校培养六期学员,训练出600多名飞行人员。

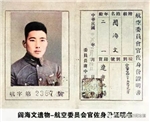

他们被称为“飞将军”或“天之骄子”,所享受的物质待遇,远远高于同级别的陆海军军官。

学校的硬件设备,都是最好的。就连修剪跑道草坪的工人,都是聘用的美国人。他们使用专业的剪草机,令学员们相当好奇,称它为“剪草顾问”。

学员的薪酬极高。见习期间,每名学员的月薪为银洋75元,在当时可以买到黄金四五两;半年后见习期满,其月薪即加至银洋150元。那时候,即便每天大鱼大肉,一个月所花银洋不过十多元而已。

资料记载,学员们在校期间,薪水多得花不完,就去杭州、上海订制面料最好的西服,买进口相机,每人都有一辆三枪牌自行车——当时,拥有一辆自行车,相当于现在自备一辆小汽车。

据说,抗战时期的著名飞行员刘粹刚,曾经花大洋500元,从美国订制了一辆福特牌小汽车,只为博得美人芳心。

一个有趣的插曲是,笕桥的学员几乎个个相貌英俊。这些年轻人外出时,常常吸引大批女孩围观。场景之壮观,不亚于现在的明星走秀。

就连蒋介石的夫人宋美龄,都是这些飞行员的“粉丝”。她长期担任航空委员会秘书长,左胸前佩戴一枚“荣誉飞鹰胸章”。

拼杀

1937年7月7日,抗战全面爆发。

此后八年,中国大部国土沦入血海。

自笕桥毕业的“飞将军”们,勇敢地登上历史舞台,用自己的一腔热血,谱写了空中传奇。

当时,中国空军仅有295架各式飞机,扣除需要修理的,只有234架。

1937年8月14日,这群年轻人迎来了第一场战斗。

当日凌晨,华东沿海一带正值台风过境。

资料记载:暴风雨区域直径达300公里,风速达每秒22米。

下午3点半,杭州防空司令部突接紧急情报——9架敌机向杭州上空袭来。

随即,全市警报长鸣,街面空无一人,空中阴云密布,一片漆黑。

同一时刻,中国空军四大队正由河南周家口调防杭州笕桥。下午4时,经长途飞行的四大队刚降落在笕桥机场,敌机就已来犯。当时,地面上甚至听到了敌机螺旋桨的声音。

大队长高志航立即自作主张,率队紧急起飞,迎战敌机。

4小时后,战斗结束,我方击落敌机6架,自己的损失为零。

6比0,大捷!

8月14日,被国民政府定为“中国空军节”。

此后3天,中国空军与敌机连续拼杀。敌机损失惨重,其飞行部队指挥官新田慎一少佐也殒命空中。

弱小的中国空军,在这样的消耗战中,一点点损失殆尽。

“我们每架驱逐机,每日要与敌军5倍以上兵力,持续进行3至6个小时的苦斗。每一队飞机至少有三分之二被敌机枪炮弹击中。其中一架飞机,被击中99颗枪弹,又加一颗炮弹。”一位亲历者回忆。

“天之骄子”,血洒碧空。

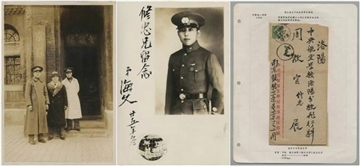

号称中国空军“四大金刚”的高志航、刘粹刚、乐以琴、梁添成,一次次飞上天空,击落大量敌机。1937年10月,刘粹刚阵亡,时年24岁;11月,高志航阵亡,时年29岁;12月,乐以琴阵亡,时年22岁;1939年5月,梁添成阵亡,时年26岁。

与高志航同为东北老乡的阎海文,飞机遭地面炮火击中,自己跳伞,陷入敌阵。他用手枪击杀数名敌人后,举枪自尽。

中国空军的飞机数量也直线下降。

1937年8月30日,中国空军的可用机数为145架。第四大队的驱逐机仅余14架,为战前编制数的二分之一。

两个月后,中国空军仅剩60架各式战机,第四大队的飞机只有两架了。

不过,这群年轻人早将生死置于度外,他们戏称:飞机被击落是“红烧”,掉到水里是“清蒸”。

曾击落4架敌机的乔无遏(现居美国),一次在空战中被击落,他跳了伞,落在敌伪控制区。为保护他,十多名游击队员在与日军的战斗中牺牲。辗转21天,他终于回到大后方。那天,基地的广播声震耳欲聋:你们哪个拿了乔无遏的唱片,快送回29中队交特务长,这小子他妈的没死!

1938年5月7日,中队长汤卜生独自驾机,飞抵南京中山陵上空——此时,南京已经沦陷5个月。

汤卜生驾机环绕中山陵牌坊、祭坛、灵堂,摆动机翼,庄严致敬。他还从舷窗内抛下了鲜花一束。

资料记载:这群年轻人在日机疯狂肆虐时,只有一个念头:飞上去,国家就有希望!

尾声

1937年底,杭州沦陷。

中央航校迁移到昆明巫家坝。

此后,又在成都设立了空军军士学校,培养飞行士官。

航校第12期至16期的学员,有7批先后到美国受训,然后回国作战。

抗战胜利后,学校回迁杭州。

一位当事人回忆,一到笕桥,看见塑像还在——水泥基座上,高高矗立着一位飞行员,一只手臂指向天空……很多人当场落泪。

1948年底,笕桥航校迁往台湾高雄的冈山镇。

1949年,笕桥成为中国人民解放军的空军基地;1957年,改为军民两用机场;2000年,杭州萧山机场建成,民航撤出笕桥。

2006年,经国务院批准,航校旧址被列为“全国文物保护单位”。

当年的建筑物,历经风雨,依然矗立。

70多年前,那批年轻人的激越歌声,至今萦绕耳边——

“凌云御风去,报国把志伸。遨游昆仑上空,俯瞰太平洋滨……”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222