怀念父亲

怀念父亲(一)

又快到清明时节了,每年的这个时候,天地清爽,万物俱新,大地一片生机勃勃,我们会带着鲜花到八宝山革命公墓去看望父亲母亲和几位从小看着我们长大,又和父亲母亲一起安放在同一座革命公墓的伯伯阿姨们。每年的这个时候,当我们站在父母亲的墓碑前凝望着他们慈祥亲切的笑脸,昔日的一切便不由地浮现在脑海,心中充满的是无尽的思念。

我写过回忆母亲的文字,关于父亲却至今没有提笔,或许我知道写父亲不易?母亲是一个性格鲜明的人,好强,勇敢,各方面都不输人,在他们那个时代的女性中绝对应属佼佼者。父亲呢,比起母亲来他似乎显得十分柔和,柔和的好像有些面目不清。我们从小习惯了在母亲的强势下生活,长大了习惯有什么问题找母亲拿主意,甚至连生活习惯,饮食喜好,都更多地继承了母亲山东人的嗜好,至于父亲从小生长的上海(也不知他是不是出生在上海?)我们往往怀着北方人对南方人的态度,新奇中带有隐隐的揶揄和嘲笑,现在想来这个责任或许不全在父母,也可能和我们从小就生活在北京这个城市有关。

父亲在生活上十分随和,却也对自己的喜好念念不忘。记得小时候,母亲忙于工作很少理家,和我们生活在一起的舅妈掌管着家庭饮食之类的各种事务,她总是按照山东人的习惯做法,把肉丝烧得硬硬的,把面条作成潍县肉丸子凉汤,端上来的时候冒着热气,飘着香味,母亲爱吃,我们也很喜欢。其实那并不和父亲南方人的口味,父亲常常会在吃下去的同时,忽然说起另外的一些美味,如上海的烧鳝糊,湖北的莲藕汤,说得津津有味,声色俱全。我记得他特别喜欢形容那些菜下锅时的情景“哒哒哒,先切好,然后放各种佐料,然后下锅,嚓——地一声……”他说“嚓——”的时候声音特别大,表情和手势都很形象,我们都笑了,笑他只会说不会做,母亲还会说他是关起门来耍大刀,“哪里……”他很认真地辩解,依旧说得津津乐道。只是他从不责怪别人,更很少说这桌子上的什么菜不好吃,顶多就少吃点而已。其实,后来我们知道,父亲对自己家乡饮食的怀念,包含着很复杂的感情。他十几岁离家参加革命,和亲人失散几十年,直到六十年代“四清”时才找到家人,试想,那每一次对家乡菜的回味中,包含着多少儿时的记忆,又包含着多少对亲人的思念和想往啊!

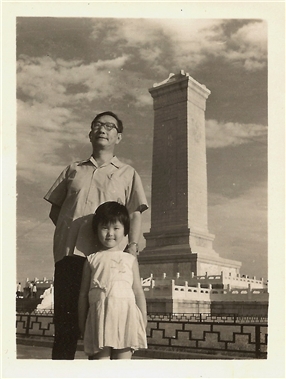

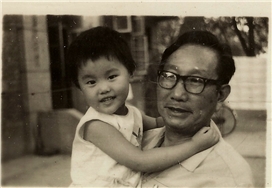

父亲年轻时长得英俊端庄,这是我们在照片上看到的。据母亲说,他年轻时生龙活虎,在延安比赛短跑还得了名次,在战争中也很勇敢,有主见,也因为太有主见还受过组织批评,但这些都是听说,当我们能够以自己的眼光认识他的时候他早已过了青春勃发的年代,印象中的他最大的特点却是谦和克己。这些变化是怎么发生的呢,岁月的磨砺是怎样铸成他性格一点点地改变?记得他爱谈到刘少奇的《论共产党员的修养》,不仅熟读,能很好地给部下们宣讲,还认真地用“修养”要求自己。他工作上一丝不苟,待人友善从不盛气凌人,在生活上绝不多吃多占,连分房子这类在任何时候都被人们看作是天大的事情,他也要往后让,一副谦谦君子的姿态。曾经一段时间,他在全国总工会工作,他总喜欢说,要想到工人们是怎样生活的,要记得他们的艰苦,以至于到了八九十年代,工人阶级早已发生了翻天覆地的变化,他还念念不忘工人的生活……他对政治斗争也不是那种热情高涨的类型,晚年时,一次说起延安整风,他说那时候他就看清了,讲真话是要倒霉的,但他此生又有一个绝不算计别人的做人准则,于是我想,他其实过得很艰难,在政治斗争的惊涛骇浪里,小心翼翼,努力前行。很多人说他是一个和稀泥的人,一个老好人,曾经有某位认识他的中央级人物评价他是个“高级泥瓦将”,据说他在矛盾斗争面前总是试图大事化小,小事化了,还喜欢把责任往自己身上揽,在那个念念不忘阶级斗争的年代这样做可真算不上是英雄,倒有些和现如今的“和谐”合拍呢!或许正是如此,他也错过了不少进一步高升的机会,但从未听到他有什么遗憾之说。他正直为人,既不溜须拍马,也不利用手中的权力整人害人,他有做人的原则。他的确是一个好人。

父亲直到离开人世都很克己。那几年,母亲已经先父亲而去,父亲孤身一人体弱多病。哥哥身为一个单位的领导整天忙于工作,姐姐定居美国,主持着家庭种种事务的我也因为工作缠身不能不把他交付给请来的保姆。我基本上两天回去一次,每看到他和保姆相处得很好,也就放心了。有一次,我回家开门,听到他在屋子里大声地抗议,似乎是对保姆硬让他吃什么东西(其实后来弄清保姆也是按医生嘱咐做的,可能态度急躁了点)表示不满,他声音很大,我吓了一跳,马上冲进去,责问保姆是怎么回事,他看见我神色紧张的样子,立刻就收住了声音,好一会才缓缓地说:没什么、没什么、没什么啊……,那样子真的让我很难受,我知道他是在为保姆考虑,怕我会批评保姆。我也知道他是为我考虑,怕我担心。他总是习惯为别人考虑,怕保姆不好作,也怕我们劳累。即便是最后几年人都糊涂了,但这种为别人考虑的意念好像早已深深地根植在灵魂深处,随时约束着他的行为。

父亲走了,走了已经有五年多(他是2007年1月26日凌晨走的),远在国外的侄女告诉我她看到有人建了这样一个灵堂。知道有人还记着父亲,真是一种欣慰!只是惭愧的是我们竟至今还没有写下那些难忘的记忆!其实,在心里,我们永远都不会忘记他。也知道,天堂的父亲会永远永远照看着我们。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222