严立三先生传

严立三先生传

袁守谦

引 言

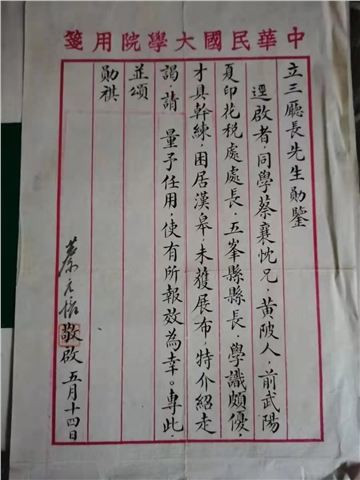

黄埔陆军军官学校创校时,分编考录之学生为四个步兵队,上设总队部,置总队长,承校长命,并受训练部之指导,负学生生活管教及操场野外术科督练之责。一期学生施教约至中期,严重先生以战术教官兼总队长,迄第二期,第三期学生入校,总队长一职,都是先生连任,至第四期才调为训练部及教授部主任,旋外调出任北伐军军职。军校教育到了二、三、四三期,增设了几个兵科,编队也加多了,合第一期及尚在学校受训第四期学生的总人数,约五千有奇,这些受过先生教导的学生,对于先生的学问、人格及其诲人不倦的精神,无不由衷地兴起崇高的敬仰,没有间言。先生于民国三十三年病逝湖北恩施,距今已三十五年,我起了多次念头,拟为先生写传记,总是迫于战事,迁延未能执笔,觉得非常负疚。幸而先生几册遗著孤本,还有录有副本的日记,读书录、杂著、文件等,都又颜逍鹏兄带到了台湾,今复得以细读一遍,羹墙之影,謦欬之声,感印益深,谨草此文,及年表一篇,以告亲炙先生训诲诸同学,与世之欲知先生行谊之人士。

家世及学历

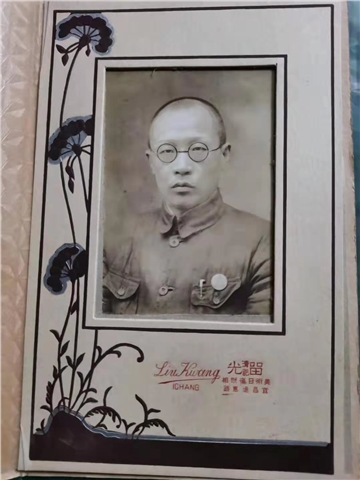

先生姓严名重,字立三,晚年以字行,湖北麻城县人,生于民国纪元前二十年九月二日(清光绪十八年壬辰岁,公历1892年10月22日),父宜焕先生,有军功,做过江西新建县县丞,又任江西臬司文案颇久,以治狱精审,为迭任主管所倚重,后来调职安徽省颍州府通判,并摄理一个短时期的府事,大概在满清被推翻时解职了。母蔡太夫人,兄治卿。弟正,字公威,黄埔军校二期生。妹细姑,适王云章。夫人姓杨名佩秋,汉阳杨春泉知县女,民国二年与先生在安庆结婚,时先生二十二岁,夫妻终身相敬有加,到三十八岁时举一子,名善明,其前所有两子,都夭折了,这是先生家世的大略情形。

先生六岁在南昌寄寓家塾中启蒙,一直读到十六岁未间断,塾师也始终是钱尧峰先生。这期间,先生读过些什么书,无从查考,惟就宣统二年(1910年)写有日记时起,常载有温习五经、四子书、史记、古文,及作文做诗之要领、写字执笔运腕之领悟等记录,可以推知先生曾经读过这类书籍,做过这些功课,且在科举未废以前,制艺时文,读过做过,也是意料中事。民国前四年冬季,先生考进安徽陆军小学四期肄业,民前一年武昌起义时辍学,参加了推翻满清帝制的民族革命大业,其详另章叙述。陆军小学于民国元年九月复课,先生回校续读,十二月以优等第一名毕业。三年五月获准入安徽陆军预备所补习,八月升学北平清河镇陆军第一预备学校第二期,五年九月毕业。是月升入保定军官学校候补生队工科,六年三月入伍期满,编为军官学校第五期军官生,七年九月毕业。分派参战军服务,八年六月入参战军交通教练所速成班肄业,九年四月毕业。是月入陆军部无线电传习所肄业,1920年六月直皖战起,传习所停办,八月复课,十年四月毕业。先生学校学业至是结束。

出处与事功

先生自谓:“平生出处可分为三期,辛亥参加起义,推翻帝制,为第一期;任教黄埔军校,参加北伐,驱除北洋军阀,为第二期;出任省政,参加民族抗战,为第三期。”兹依其所示,分述如下:

第一时期:民国前一年八月(旧历),武昌起义的消息传至陆军小学校,校中学生,在九月间纷纷走散,先生也请假到了武昌,投效义军,剪去辫发,作家书禀告父母,表示献身革命,义无反顾的决心。忠义军任先生为第二营司书生,先生不顾职位之高低,到职不久,凭其观察,凭其见解,慨然上书都督黎元洪,论推翻满清用兵之大战略,又上书忠义军统领王国栋,论武汉地区对抗清军攻守形式之得失,发抒了起义的雄抱。其上黎元洪书,亟言当时起义军固守长江汉水,以老清师之策略为非计,应该上联湖南军下荆州,断敌的右臂,下联九江军,登陆黄州,扼敌的东疆,此为三方环攻却敌之方,而大举进攻之策,则必须联闽粤江浙的水师兵舰,自渤海叩大沽以击其东,联川洛淮泗的陆军,度黄河以击其南,号召晋陕之师,自大同宣化以击其西北,这样四面楚歌之势形成,清室没有不面缚衔璧以投诚的了。其上王国栋书,畅论兵法攻坚则瑕亦坚,攻瑕则坚以瑕的道理,而谓前此上黎都督书不报,终于见到了汉阳失利之事,今日重兵固守龟山青山,为我之坚,蔡甸河窄,守兵不多,敌若来攻,为我之瑕,故分兵自汉水上游渡河攻敌,乃为不可缓之图,两书又有一共同的建议,先生以为新募的士兵,与知识闭塞的民众,都不知道起义军之所谓义是什么?满清祸国殃民的罪恶是什么?这必须随时随地派人广为宣讲(意即宣传),士气才会振奋起来,民心才会向附而助我,此为我最大的疏忽,必须即刻改进。从上面两书的论点看来,虽然当时全国的政情,先生未必全般了解,但以弱冠青年,仅在陆军小学研习两三年,就有这种攻势战略的思想,及宣传为作战先锋的看法,如果没有学养基础,是不会具申这等意见的。这里还有一事值得一说,那就是先生上书黎元洪,虽然没有着落,而另一书却为王国栋所重视,要调他到司令部去当差,先生认为他的建议,乃为大局着想,不是以此为进身的手段,因此谢绝了这位统领的好意,先生的人格,于此也可以窥见其端倪。等到清帝逊位,民国建元的春初,先生深感起义军各将领,思想陈腐,积习太深,而自身又位卑年轻,不能有所建白,就毅然离开忠义军,应友人之约东游徐州,但所谋未能有成,乃藉此机会旅游济南、泰安、曲阜等地,临黄河、登泰山、礼孔圣庙而回至安庆待命。九月陆军小学复课,得以完成其学业。

第二时期:民国十年先生将眷属安顿在南京居住,冬季到达广东,惟所存日记阙失民国八、九、十三年,其行止原委,无从查明,只知到广东后,出任了粤军第一师(师长邓铿)某营副营长,营长为邓演达,邓为先生同期同学(邓实际先生为后一期),此行当然是受了邓的邀约,十一年粤军第一师奉命北伐,先生参加五、六两月南雄至赣州间各次战役。十二年一月邓演达升三团团长,先生随升该团中校团副兼第一营营长。是时,总统府明令讨伐陈逆炯明,一月至十一月,先生率所部在西江、东江各地与陈逆部队作战十有余役。在这两年的军旅生活中,先生目击当时军中许多措施,如重赏组织敢死队、死刑处决逃兵,以及友军之纪律废弛、将领生活糜烂、残暴人民、干涉地方行政等等行为,认为都是军人的耻辱,不时发出感叹。经向邓演达多次陈明,决心退出戎马阵营,到十一月得到邓的谅解,允其回去南京休息,这一段经历,该是先生出处的序幕。十三年,总理孙中山先生创办黄埔陆军军官学校,邓演达参与筹备,邀先生前往服务,从教育入手,培植新生干部,改革军队恶习,建立革命新基,是先生一向的主张,因此欣然就道。三月到广州,任军校筹备委员会委员。五月开学,任战术教官,八月调兼学生队总队长,十一月杪,一期学生毕业,先生率领二期学生各队移驻广州市北校场,称为分校,校务由先生总揽,但开课之后,行政方面对于教委之配合,诸多棘手,先生觉得难以发挥教育功能,时萌去志,卒于十四年一月以料理私事为由,请假回南京了。回到私寓,即订定潜心做学问计划,颇有不再出任公职之意图。及至二、三月间,听到了党军东征与东江战事消息,先生却以未能献身此一战役,深深感到不安,然又不欲立即中辍其正在草拟“道学宣言”之写作课程,心情非常彷徨,旋以校长蒋公、党代表廖仲恺先生迭致函电驰召先生,乃摒挡再至广州,时第一次东征战事已告结束。六月,先生奉命仍任学生队总队长,时二、三期学生均在施教,九月,二期学生毕业,十五年一月,三期学生毕业。是月,军校改名为中央军事政治学校。四期学生在校,调先生为训练部主任,五月,调任教授部主任,六月,调任北伐总司令部训练处长,先生从事之军校教育任务,终止于此。纵观先生施教态度与教授方法,平实而专一,诚笃而谨严,每日先学生而起,与学生生活打成一片,充分发挥身到、心到、眼到、手到、口到的精神,尤以在操场上,观察极其周详,于收操时,讲评其得失,善则奖许之,遇有错误,必反复指陈训诫,或示范要求其改正。官长、学生亦有苦其训导过严而繁者。我在二、三期时,任总队部教育副官,偶尔反映此情于先生,先生说:“矫正受教者的错误,是师道的圣神责任,知其失而不言,言而不透辟,即有失我的职责,他们久后,自然会体会到我这点苦口婆心不是误人子弟的。”到了晚上,先生总是后学生而就寝,一以准备课业,一以做些自己的功课,到了周末,更是繁忙。盖军校课程,有全期计划,有每周预定之进度,这预定表,先生总是饬我先拟初稿,呈阅时,必指出某处没有针对上周的得失,某处不合典范令的规定,某处违背了战术的原则,命照其指示重拟,然后作最后的核定,因是一表之成,常在夜深或星期日上午。此是先生对我个人的督教,既纯挚,又殷切,从不觉有厌倦意态。至于先生律己之严格,生活之俭朴,处事之正直,在学生之心目中,不期然建立了最崇高人格的偶像,故其所发生潜移默化影响,亦至深远。十五年六月,国民革命军总司令部成立,先生东调为总司令部训练处长,八月,兼任补充师师长,积极补训新兵,十一月开拔至韶关,转入江西,加入北伐军行列,十二月到达赣州,先生间道至南昌晋谒总司令蒋公,请示机宜。其时,补充师番号改为二十一师,战斗系列隶属于东路军前敌总指挥之一,东路军总司令为何应钦将军,前敌总指挥为白崇禧将军。十六年一月,二十一师全部进抵浙江衢州,担任中路作战任务,一月二十九日进击洋埠游埠孙传芳所属孟昭月部敌人,展开序幕之战,二月三日攻入严州,十三日进至浪石埠,敌人在此处部署重兵,顽强抵抗,激战至十四日晚上,终于把他们击溃,至是敌人之实力与士气,摧毁不可收拾,节节败退,我军乘胜追击,十九日进占杭州,二十三日进占嘉兴,随向左翼进展,三月十八日攻入吴江,二十一日攻占苏州,除吴江一役外,其余各地,均无激战。四月七日全师集中南京,待命向江北推进,浪石埠之役,二十一师虽赢了一场光荣大胜利,但官兵的伤亡,却极惨重,先生看到阵亡枕藉,以及受伤呻吟的官兵,一如在广东作战时不时发出感伤的叹息,又在其日记中记有某役料敌未当,某地用兵欠稳许多自责语,流露着战阵之事,非其所长的感想。加之军校一至四期学生,以其时容共政策之故,就羼有共产党员在里面,且在学校中发展其组织,故北伐军各部队中,都有他们的人充任各级干部。南京光复之后,宁汉分裂,中央厉行清党,此时,“二十一师掩护共产党徒”之谣言,颇在外间流传,先生以为罔顾事实,听了非常灰心,基于这两重因素,先生下了坚定的决心,自此摆脱军旅生活,即一再恳切向总司令蒋公辞去二十一师师长,于四月十一日移交该师六十三团陈诚团长代理。先生卸职后,回到杭州休息,并督率办理结束事务的部属做了两椿事情。先生一生公私分明,廉洁清介,二十一师在补训期间,就明令在师、团、连部中组织经理委员会,规定遴选下级干部及士兵参加,定期审核清结帐目,公布收支,务使各单位的官兵,都知道经费使用情形,军队有审查经费組织之设置,当以二十一师为嚆矢。先生既对经费公开如此重视,故其师长任内之移交,实做到丝亮不差,我在二十一师出发时,由连长调任为经理处长,移交任务,由我负责,这笔移交帐目数字,至令还保留着,除拨出作为建筑阵亡将士公墓之经费外,计有现金银洋四万六千元,中央大洋券三万六千元,三省通用券四万元、国库券五万七千六百元,全移交后任接收了,此是一事,其次在西湖南高峰半山建筑一座阵亡将士墓,在战事开始之时,先生曾规定要掩埋阵亡官兵的遗体,并在掩埋处树立标记,记明死者职称姓名,在建墓时,命我派员到江浙各战场蒐集火化,运其骨灰窆封墓窟中,墓上建一纪念塔,颇为雄峻,计运回之骨灰约二百余具,安葬时先生颇以为慰,惟死事者实不止此数,以未及掩埋或未立标记,无法指认,先生轸念他们,表示非常遗憾。纪念塔后建有楼房,中陈列有姓名官兵之灵位,及若干官长之相片(其中职位最高者为营长赵敬统,军校一期学生,河南人),此又是一事。于此一事之处理,可以看到先生实事求是之精神。总之,先生治军,有其基本原则,民前一年先生自陆军小学假归时日记有载,“父语予,用兵之道,奇正相生,权诈百出,非尔所长,参议得失,论辩是非,从事于文墨之场,尔庶能之。 予日,机谋受诈,固非予之所长,然居已以恭,抚众以义,行事以敬,对敌以诚,此予所愿学也。诈而成功者固有之,诚而偾事者,未之见也。”先生此处所说之诚,盖即认真不苟精诚所至,金石为开之意。及至率师北伐,则倾其全力以发扬革命精神,自广州出征时,曾提出“官长士兵化,士兵民众化,民众革命化”口号,作为二十一师实践国民革命之官兵守则,不仅要求军队纪律严明,与民众相结合,同时也宣导民众接受革命之号召,与国民革命军融成一体,故二十一师所到之处,军誉雀起,倍受民众之拥戴与协助,得以先声夺人之势,瓦解了敌人士气,至于视官兵如子弟,与官兵同甘苦,乃是先生的习性,临阵时,广搜情报,详谘幕僚,洞察敌军之企图,然后定谋而动,动则必以勇决之进取心,坚苦之持久力,以达成其预定之战果,则又是先生的军事素养。先生统御军旅,虽短短不足一年,却已为北伐战史写下辉煌之一页,尤可贵者,先生当年改革军队之理想抱负,均能躬自一一付诸实施,还有曾受先生陶冶的学生,遍布于国民革命军各部队中,多不负先生在军校时之教导,使百万雄师,蔚成有新生命之革命武力,此在先生第二期出处事功中,最为重要最值称颂之史页。

第三时期: 民国二十六年七月,日寇进犯芦沟桥,举国动员的抗日大战,随即展开,十月委员长蒋公电召先生赴国难,先生慨然放弃其十年来入山惟恐不深之做学问生涯,束装入京,面陈方略,又至苏州前线,访问慰劳各高级指挥将领,并提供作战意见。十一月,委员长命先生出任湖北省政府委员兼民政厅长,先生赴难,原拟本其所学,参赞军事机宜,地方行政,雅非所愿就,但辞不获准,遂回鄂,于是月二十九日接长民政厅长,二十七年七月省政府改组,先生以民政厅厅长代行主席职务,时寇犯日深,先生于机关学校之迁移,公物器材之转运、都市民众之疏散,外来难民之安置,以及地方应战应变之方案,端绪纷纭,一一规划,付之实施,到了武汉撤退前夕(十月二十五日),始乘轮西上,驻宜昌,设行署,布置未来战局各种因应时宜,抚辑流亡,抢救青年,抢救物资,再迁省属各机关于恩施,力惫形痛,至废寝食,先生体气素弱,而繁剧日增,深感难以胜此重任,十二月至陪都重庆,呈请辞职,当被慰留,二十八年一月,中央明令派先生代理省主席。 五月,先生再至重庆,与有关方面洽商省府局部改组人事,定案后,改兼建设厅长,终以常驻宜昌,厅长职务,再请准另行派员代理。十月至衡山,出席军事会议,会后至桂林考察广西省政。二十八年至次年五月之间,先生除坐镇宜昌处理日常政务外,并数度至恩施督导所属工作,又乘间更番出巡鄂中、鄂北各县市,视察训练民众御寇之实况,解决当地已发生或势将形成之问题,加强军民之联系,更竭力之所能抢运鄂中粮食、棉花。二十九六月,宣昌陷敌,先生随部队西撤,移行署至巴东办公。至是忧伤劳瘁,益感体力不给,再三恳切请辞本代各职,八月邀准。九月交由陈诚主席接任,惟仍留任省府委员,于三十年三月迁家宣恩时,并受命兼督县境内垦殖事 三十一年五月膺选为国民参政会第三届参政员,地方行政工作乃得全部解除。陈故副总统辞修先生著有石叟丛书一书,其“我与湖北”回忆一章中,记有“严立三先生代主省政”一节,兹摘录数段,以见先生在这一时期之功业与立身处事之态度。其言曰:“严先生是湖北麻城人,其悲天悯人之怀,固未嘗有疆界之限,然敬恭桑梓,古有明训,以严先生之久无宦情,终于再度出膺湖北民政者,盖欲尽其悲悯之怀于乡邦耳。”又说“立三先生主持这两年多的省政,正在大局极端动荡不安的时候,湖北位居全国腹心,各方震动的幅度,莫不牵系于此,此一地如应付乖方,其影响于大局之深重,是可想而知的,而立三先生能处危若定,措置裕如,以故,万千的生命,得获保全,无数物资,得免资敌,历年收藏的图书仪器,得免散失,因为图书仪器的保存,使省府迁至鄂西崇山之中,教育文化事业,仍持续于不坠,即此一事,立三先生对于民族的贡献,已足不朽矣。”又说: “再则立三先生的廉介清操,可谓并世无两……,他代行主席职务逾两年,主席的特别办公费应当归他领用,是天公地道的事,但他不要,等我回主省政的时候,他全数移交给我,我既没有在省实际办公,自无领用此款之理,请他收回,他执意不肯,后来想出一个解决办法,即将此款存入银行,作奖助本省清寒学生之用,由他给这项存款立了个户头,叫‘惠廉有道’,盖取孟子‘可以取,可以勿取’、‘可以予,可以勿予’之义,立三先生于取予之际 ,大抵可以作如是观。所以立三先生一生,不但谈不到余财余帛,简直过的是清苦不堪的生活,综观他的一生,可以说是苦死的”。又说 “立三先生立身行已如此,绝无半点矫饰,待人则一片纯诚,苦口婆心 ,必欲人人为圣为贤而后已,当然立三先生不能不有所失望,但其人格潜移默化之功,不会是全无收获的,我个人虽不尽赞同他的想法,但于束身自爱方面,未尝不是受他人格方面的影响,……我觉得立三先生如能久其任的话,人心是会转移的,风气是会丕变的,以人心风气的转变为基础,再致力推行省政,必有更宏远的建树,应属不成问题,不过君子易退而难进,自古以来,就是如此,仅仅在两年多的一点时间内,他已三番五次的求去。 有一次来信说: “所以致我狼狈如此者,无非眼见一部痛苦无告之人民,没法找生路,良心总难自安,这是我受的最高压力。“这种心情,我非常了解,大抵济世之念越深,责任之心越重,而济世救民,非可咄嗟可办之事,见有一夫一妇不被其泽者,‘若已推而纳之沟中’,因为难得心之所安,所以只有求去了。至二十九年八月,我来他去的时机已然成熟,终于达成了他求去的初衷。”辞修先生这几段话,说得非常扼要而真实,爰为录载,藉以说明先生主持省政时之政绩及其高尚之人格。

隐居读书

民国十六年十月,先生出任军事委员会军政厅长,十一月父宜焕公逝世,十二月辞职,携眷回武昌奔丧。 十七年四月,出任湖北省政府民政厅长兼武汉政治分会委员,先生以为民政首在推行地方自治,因计划划县为若干区,设区长,负训练人民实行自治之责,并先设训政讲习班,考选英才,躬自教导,俾成为区长候选人才,但格于客观事势,其计划未及施行,即十一月辞职赴庐山休养。先生于此两次职务之就与否,均经过深长之考虑,终以前者,正北伐军事进行之际,后者在为桑梓服务,不得已应命而出 惟此两职,尤其后音, 不仅不能展布先生之抱负,反而促成了先生隐居不仕之决心。 庐山山南太乙峰下,建有太乙村,住户十数自成村落,先生友人熊侨居其间,先生上山,熊君留客先生,先生喜其地与山北嚣境隔绝,托熊君代为经营,筑室于其比邻,十八年九月落成,迁入,取无逸豫意,颜其室曰劬园,独居治学, 饮食之炊爨,薪水之樵汲,蔬圃之培灌,衣服之洗濯,皆躬任之,怡然自得其乐,自是或终岁山居,或年一度两度回武昌寓与家人聚首以为常。其间二十年三月,曾访友上海,九月遂至杭州,巡视所筑阵亡将士墓。至桐庐,登严子陵钓台。至绍兴,游兰亭、禹陵、阳明洞。至余姚,游王阳明故里。经宁波,游普陀山定海,再经宁波、杭州,于十一月回至上海度岁。二十一年一二八事变后,西归庐山, 二十四年,先生以庐山山南及星子县,军事委员会兴办各种训练,友人乘便造访者多,苦于款接,妨研读,且为其眷属永久居住计,筑宅于武昌义庄,亲督工役,是岁未赴劬园,二十五年仍留武昌。 黄河上游为我国文化发源之地,观览其形胜, 考察其古蹟,为先生多年之心愿,是岁十月,筹得旅费就道,自汉口经郑州至开封,复西行至洛阳,至偃师登封、登嵩山。至西安,登终南山;至咸阳,游周文王、武王、太公诸陵墓,自潼关渡河至永济,游夷齐庙,娥皇女英墓,欲谒尧舜二陵,不果。东还至华阴、登华山,经徐州至南京,旅行共一月又五日。旅途中,先生一本其生活刻苦素习,携简单之行李(自称以己身所能胜任者为度),住湫陋之客栈,食粗粝之伙食,洒然不以为苦。所著旅行日记,于抵达南京之日有云:“夜半抵首都,投宿下关小客栈,近日周身癢渐剧,解衣视之,虮虱成群,往时游览奔走甚劳,故不觉之耳 ”此数语足以概见其生活之一斑,至其内心之感受,则于日记弁言末段中见之,其言曰“华北冀鲁两省,少时经历有年、秦晋豫西,本虞复商周汉唐发祥所在,古迹足资凭吊者多,而生平未尝身历其境,每一念及,怅怅何如,况今日寇焰匪氛交汇于此,前途何敢预言,是以排除万难而为此行,向慕之忱,诀别之痛,兼而有之,兼而尽之,此固不足为不知者道也。”民族国家遭遇之危难,先生已预测其即将到临,故不觉其言之沉痛。 现在要回述一下先生在此一时期中之治学情形,先生于十八年遁蹟劬园,冬季写成大学辨宗一书,以后岁月,即专心研读,未尝有著述,其读书范围,除史学外,大都以哲理为中心,自古籍以及近人著作译述无不探究,据日记所载, 读书年自二十余种至五十余种不等,书籍多托友人自城市购寄。 西湖阵亡将士墓落成时,中华书局正发售四部备要

预约,余曾以建筑余款购置一部,原拟藏之墓楼中,供同袍休假居住该处时阅读,亦先生之旨意,其后深感无人保管,函得先生同意,改寄劬园,先生于二十一年收到第一部,及二十三年全部收讫该书时,日记中均表示极为忻慰。先生入山之初,友好有责其消极逃避现实者,生生答谓:“治军从政,曾经过实验,均非我之所长,做学问则立志始自幼年,倘为学有成,从学术上开辟一条人生可行之大道,不能说将来对人类、对社会没有贡献,惟轻率操觚,是我深戒,所以要闭户专心再读几年书, 以期深造。”惜写作尚未开始,抗战军兴,东南各省逐次沦陷,劬园毁于兵灾,存书荡然散失,此为先生最痛心之事。 二十九年先生交卸兼任省主席,即于次年三月移家宣恩长潭河,息劳养病,恢复读书生活。三十一年膺选国民参政会参政员,至重庆出席会议,会后于十月至成都,寓省立图书馆中,整集资料,十二月初住灌县友人家,开始属草礼记大学篇考释及大学释义两书,三十二年三月回成都,仍寓图书馆,改正两书稿本,五月脱稿付印,两书合约十余万言,为先生最巨之著作,亦为先生最后之著作。先生以此书授颜逍鹏兄及余,均于其扉页手示附注曰:“游川经年,偶将大学问题详述一通,唯率尔成篇,将来当须修正,因便印少许,寄供友人评议,衰病日侵,此久被人轻蔑遗忘之问题,未知能及身得有能论定者否耶?” 又先生草成大学辨宗一书,其后跋有语云: “末学譁众,素所深恨,尤而效之,非所敢为。”其立言之旨趣与执笔之虚衷,均尽于此数语中矣。

为学及其学术之造诣

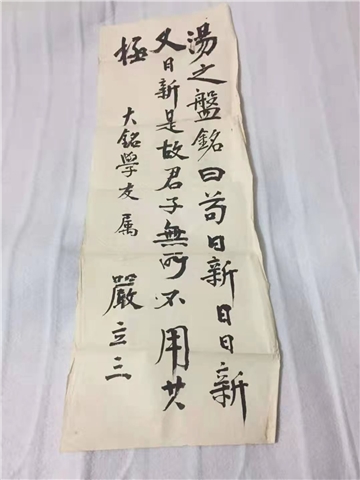

先生少年,即已立志以困知勉行工夫,做圣贤的学问,夙夜孜孜 ,修持向道,未尝稍萌懈怠之念,及至弱冠,自订体例写日记,日常生活外,特别着实用力于读书心得、疑惑,与言过失三事,尤以过失一门,不论已发生,或萌念尚未发生之意态,必详实记载,月终检讨,年终总反省,自誓: “务行之以恒, 以为入德之门。 ”又嘗订治心、 治身规约十二条,写在手册上,誌日: “犯者,以磁针刺无名指,塗血于册为记。 ”隔日,隔数日检视,册血殷然,则必痛自洗涤创艾,至不复犯而后止。民国四年日记有一则云: “妄念起时,立即祛之,亦遽消灭,始信工夫当用在动念以前,觉而止之次也,成而后悔无及矣。”是年又记曰:“近来取刘戢山讼过法略加损益,行之颇有效。 是则先生这时候的工力,已到了陈白沙所谓“才觉病,便是药”的境界,而其年不过二十有四,进德之猛,虽昔贤也不多让了。先生另一为学方法为静坐祈祷,当二十岁与友人论学,就务膺阳明学说,二十五岁复与友人论如何去致良知,则以居敬、静坐、祈祷为手法,静坐有无方式,未见明载,祈祷方式,记有“恭默虔祝; 忏悔自己,乃至一切众生之罪愆。”并云:“ 如此,庶予心亦可少目慰解,亦即存诚之道,知止之方,求仁之术矣。”以上所言写日记反省检讨、磁针痛砭过失,祈祷静坐以求致良知,都是做学问的人极其严格刻苦的工夫,而先生在其二十上下年龄,就能发心体认,行之有成,此不是有非常造诣之非常人而何? 其次,求友切磋砥砺,亦为先生所不放松的,惟先生择友极慎,在陆军小学时,心性之交,不过二,三人,课余时候,经常与之讲学论道,交观日记以相诫勉,及入清河陆军预备学校,保定军官学校后,交游渐广,相与倡结社之议,民国六年组成学会,初命名道一会,后改为为道学会,租用军校旁边江苏义团为会址,假日定时集会,据载集会时,歌诗习礼,焚香读书,互举所见,慎恩明辨,期以笃行。民国七年保定五期军官生毕业,犹定春秋二季异地礼拜日期,各订誓愿,函寄交换观摩,以发挥其攻错精神,不过后来,先生时有责叹诸友不能力学的话,迄十五年十二月竞谓诸友昏惰不可救药,宣告与学会脱离关系,管宁与华歆割席,先生必有见微知著之深感,不得已而为之者。

先生为学,其最高鹄的,为做到一个诚字,亦终其身未尝斯须离开这个诚字,就其见于明礼达用之行为而言,在成己方面,为慎独,为不自欺;在成物方面,不论待人、接物、主持教育、处理公私事务,甚至如前文所说的,临敌作战,都是以诚字为出发点,以求达成其指向之标的。 其二,为严义利之辨。 十七岁时某日日记载: “与尧佐先生谈,先生语涉好利,予不悦曰,君子喻于义小人喻于利,先生不察此,则小子何述焉。”故先生一生,对于公私的界限,取与的分际,看得十分认真,绝不丝毫放过,前文所举二十一师的移交,湖北省政府的公费处理,都是最好的例证。其三,为克制物欲,先生认为做学问的人,妄起一分欲念,即损失一分善念,由欲念而形成行为,由行为浸染而为习性,自会养成深痼之病根,而无以自拔,先生吸纸烟,尝举以为例,谓痛戒之不知若干次,而卒不能根绝,吸烟应为小过,若大恶丛过亦复如此,最终必有夺其宫而坠诸渊之一日,故不可不惧。 再者,先生本悲天悯人之襟抱,发为淑世救人之宏愿,居恒感叹世风剧变,人欲横流,谓诱惑陷溺,固事属多端,而居上位领导群伦之辈,不能正己率物,负转移风气的贵任,亦为其主要原因,故常发奋效法大禹墨翟之俭德苦行,而其实践,则自食住行之日常生活做起。就我所知,先生除服役军事,及服务政府机关乘用公家车马外,私人行动, 只要体力可以胜任 ,总是徒步的,隐居庐山劬园时,自太乙村来往牯岭 怙岭上下莲花洞,从不雇乗肩舆 。湖北省政府西迁到了恩施,尚留有一部汽车,先生也把它拨交给公路局作为公用;住在庐山的劬园、武昌的半亩园,均极其简陋,仅足以蔽风雨,衣食方面,正如朱晦庵辨天理与人欲之别所说:“衣食其温饱,谓之天理,若求其美味华采,便是人欲。”这是先生毕生遵守不渝的规约。 民国七年日记有言: “立志刻苦终身,戒御美食华服。”道学宣言亦载: “吾人胼手胝足,恶衣菲食,以实际生活于农工苦役之生涯为本图。”先生体弱多病,中年即归道山,知先生者,无不异口同辞,谓先生不知重视营养的科学道理,自奉过于菲薄,致损健康而殒其天年。至于货财、声色、博弈、耽乐等等行为,先生均视之为人生罪恶,避之如毒蛇猛兽,惟恐不远。惟先生在军校任教仅两年,总领师干,不足一年,护理省府,约两年又十阅月,又当军书旁午,政府播迁、人民流离之际,虽有率以正,拯其蔽之夙愿、终以无法形成一世之风尚,以挽回已坠之颓习,这是深可惋惜的,然先生所至之处,仍具有如唐杨绾为相,郭子仪为之减声乐之风裁,同僚中人,往往敬惮之,学生部属,直接受其感化力,颇能发生风偃于下之影响。上文陈辞修先生对先生之评介,已有论及 总之,先生之德量品度,实由苦学造诣,战兢临履积累而成,宜有专文叙述其详。兹仅举存诚,辨义利,克制物欲三目而为之揭橥者,乃以见其本,见其大而已。

先生当满清末造,目睹外侮日亟,国势日蹙,清政日益腐败种种痛心现状,懔子国亡之无日,在十七岁时即慨然投笔从戒,其爱国救国沸腾之热血,时于日记中沉痛流露。 民前一年日记载: “与祖母说当时国势,予誓日,报国救民,孙惟一死而已,祖母斥妄,陈大义婉告之。”举此一则,以概其余。 故先生为达成其致用的目的,对军学本身功课,研习极为勤勉,自陆军小学以迄保定军校毕业,考试无不名列前茅。 但其志于道之基本学问,课业余暇,固亦未尝片刻荒疏,除深究最勤之孔盂荀墨老庄诸书之外,且扩大其领域及于佛经、圣经、可兰经等宗教典籍,例假日,必至佛寺、 清真寺、道院、教堂听讲请益。在交通教练所及无线电讲习所时,又日至北京大学旁听,盖先生做学问之标的,民国二年即已有所确定。是年一则日记云: “近觉历代大儒朱程陆王各有所蔽,周秦诸子及各家宗教,皆有所偏,今世衰道微,学术庞杂,予何取乎。 此参同、考异、穷本、致用八字,当奉之以为学的也。参同者,参证宋儒及近代诸儒之所以同于儒。考异者,考究各国宗教及诸子百家之所以异于儒;穷本者,穷究五经四子之精微,以明道之本原。 致用者,推而致之修身、齐家、治国、平天下也。”我以为先生到了保定军校毕业后与无线电讲习所肄业期间,对于我国文化之源流与特征,及其博大精深之要义,已能融会贯通,灼然有见,学术思想,亦已逐渐成熟,在其著作中,已可窥见其独特之见解。先生所著书,有道学宣言,初稿写于民国七年保定军校道学会成立时,改订于民国十四年三月。民国四年五月,初悟大学篇章有误,十八年作大学辨宗。三十二年作礼记大学篇考释,及其简易篇大学释义。惟庄子天下篇绪论之杂谈,作于何时,未有记载,意者,先生日记阙失民国八、九、十三年,而此时期,正其为学甚勤,甚专之阶段,成此第一篇著作,为时或不失之太远,而先生之学术思想,多详论于庄子天下篇绪论之杂谈及道学宣言两文中,即大学辨宗、礼记大学之考释,虽为研读大学之专著,而先生之一贯学说,于此两书中,更有详明之阐发。兹特简介其基本大义,以备读者有一初步概念。自维浅陋,于先生之学,识无万一,不敢妄加解说,下所列举,悉本原文。窃认先生学术纲领,为: 原一,合二,贯三,变通之谓道,偏执之谓方,离方术亦无道术,故曰无乎不在,离道术则方术尚何所存,故口皆原于一,一者,彻内彻外,彻始彻终,默识心通,莫容拟议,盖名言之极究,道术之本宗也,此之谓原一。道存乎人,人成乎事,自天人以至于名理,由物养以溯于精神,内外精粗,本末一致,广之旷世,近之一身,固阶段似别为三,而体用不离乎二,此之谓合二。 人事代谢,惟迹为存,继往开来,学者是赖,数度诗礼百家之言,固先后以遗存,而史志经传论著之文,迄末世而同时并列。史本守礼,经传兴,性学盛,而礼制愈明;子固别经,众论起,玄学昌,而性理益畅,故百家作,三宗全,而中交学术,始可谓灿然大备矣,达者溯其源流而汇通之,恶见其往而不合,要在乎有以见乎古人之大体,而明乎内外之分,至一之原耳,此之谓贯三。”又曰:“道术之科目有三:曰玄、曰性、曰礼。 玄宗无名,性宗尽己,礼宗从宜,三者虽殊,其义一贯。 故吾人之行也,践礼为实,率性为功,通玄为极;;吾人之学也,应物存心,忘心入妙,审美释善而归真,穷理尽性以至于命。”又曰:“吾先哲一脉相传,皆主性宗,求仁之旨,尽己推己,人我一体,心物两忘,上以贯乎玄,则与化为体,下以贯乎礼,则时务之宜,必性宗之学明,相率于强恕存诚,成己成物,庶足以自立而进于大同之化。”又曰: “古之一统类,贯天人,赅内外,裁众说,以明道术之无乎不在者。玄、性、礼三宗之义尽之,是犹首、躯,四体以成一人之身,而不可分离者也。 是故礼者体也,性者生也,玄者,神之深微而莫测者也。礼言美,性言善,玄言真,尽美以尽善,尽善以尽真,其致一也,”其论中国历史之演进: 分君后、世卿、师儒,庶民四期,以为道统王权,是一非二。 道在君后,即政在君后,如神农轩辕,神明首出,制作教民是也,道在世卿,即政在世卿,如夏商以后,官世其学,政出公卿是也,周室东迁,官失学散,道在师儒,孔子修订六经,垂为宪典,为二千余年时主所不敢叛,则政在师儒矣,今也学期普及,道在庶民,政由群主,继周百世之运已终,万代太平之基重启,故吾国一部历史,为道统承继史,即王权进化史,亦即知识范围扩大史。惟改制不改道,制可因时而立,道则恒古常新。而以孔子为师需时代受命立治之王,国父为庶民时代受命之祖。从上述之历史观,可以看得出先生是自学术与历史之渊源,印证其对于三民主义深至之认识,故毕生以明道、革命、救国、救民为己任,艰贞卓绝,历久不渝,自非泛泛信仰之辈所可同日而论。

病逝时情形

三十三年三月十八日先生至恩施,为青年团湖北支团监察会监誓,二十一日回宣恩,此数日内,集会、讲演、接见友好及省府旧日同事、处理公私有关事务,日夜不得宁息,当其行时,神形似极疲惫,到家未久,即患重感冒,日记绝笔于二十六日,证明次日病情已趋恶化,驻宣恩,省立医院院长、医生更番前往诊治,断定并发之症为肺炎、肋膜炎、中经胃炎,最后加上肾脏炎,至是医生感到束手。 在此一月中,先生每于病况略减时,即促医生回恩施,力言不可以他一人之病,迟误多数人之医疗,医院方面,自然不同意,因此,先生决定住医院。于四月二十七日到恩施,然已无可挽救了。二十八日,先生示意要写字,亲友为安排纸墨扶他执笔,在两目直视,汗流气促情势之下写了“近来”二字即不能再写,手持纸翻转数次,亲友察知其意,另换一纸,力疾写下“有罪要火葬”五字,“罪”字“葬”字均模糊不甚清晰,亲友劝其不必再写,才掷笔望榻前亲友含含糊糊说了儿句话,但舌根已僵,不知所作何语。午夜,夫人与其世兄赶到,先生又写了 “宣合事"及以下几个不能认识的字,随即进入弥留,延至四月三十日上午七时二十分,溘然与世长辞 当时随侍左右的亲友,推想先生所书遗意, 其第一只近来二字,仍对时事有所表示,因先生在病中,仍时时探问战况及苏联关系消息;第二纸遗命火葬,此为先生平日主张,知者颇多,至何以说有罪?共认是先生苦心之所在, 先生深知殁于此时此地,政府、友好必决定由公家为之治丧,不以个人私事,耗费一文公帑,乃先生做人根本精神,现虽口不能言,手不能书,仍欲勉强挣扎表达其意志,以贯彻其精神到最后一刻,先生之意是说: 国家正在艰危时,我对国家亦无贡献 切不可由政府为我治丧厚葬,此看法自属正确。再就余之观察,忏罪为宗教家修业功夫,先生博究各家宗教家哲理,故亦深契宗教家精神,观其平时于境遇有拂逆,言行有差错时,辄以不期吐露有罪二字话头。再者,先生治学终身,庐山苦读十年, 思以学术贡献于天下后世之素志,固始终不渝,但其前一年发愤著述之礼记大学篇考释一书,并未定稿,其他计划,至是更成虚愿;又其时抗战犹在激烈进行,而自身已不复能为此神圣民族大战再尽一分心力,故病中不时发出 “尚有理想工作未完成,责任未尽”一类之感叹语,其所谓罪,殆皆指此种种方面而言。 先生遥承儒家道统坠绪,死生之际,湛然不惑之神明,实涵有许多学力、许多苦志、许多真情之深至素养在其中,谨为仲述之如此。

(原载台湾《湖北文献》)

作者袁守谦,字企止,湖南长沙人,毕业于黄埔军校第一期。 第一次国共合作时期, 曾随由严重(立三)任师长的国民革命军第二十一师参加北伐战争。 抗战期间任军事委员会政治部副部长。日本投降后,任国民党国防部次长;1949年去台湾,历任国防部上将部长, “总统府” 国策顾问,国民党中央常务委员及中央评议委员会主席团主席等职。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222