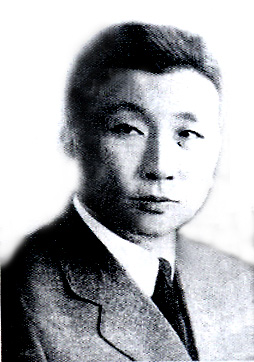

刘鸿生:中国火柴大王(二)

第二节 务实求新的经营谋略

大凡成功的实业家,无不有一套独具特色的经营方式,这种方式又渊源于其与众有别的经营谋略。俗话说,有勇不如有智,有智不如有学。有智者可及时应对,有学者方有谋略。

商场上的斫轮高手往往是那些深怀韬略的实业家。刘鸿生就是这类人物的典范。

一、勤攻所务,善捕商机“蒲元识水”是中国的一个商业掌故。说的是蒲元以冶铁铸造为业,经营善用智巧,尤其懂得各种水质对铸造铁器的不同作用。他在为诸葛亮铸造战刀时要用蜀江水淬火,刀刃才锋利且有韧性。但取水人却掺了假,蒲元以刀划水即知其假。故事的寓意是,要想经营成功,必须精通本行业务技巧。刘鸿生就有这样一个特点,即对决意去做的每一事都下苦功去钻研有关知识,精通本行业务。他在跑街经销开平煤炭时,对煤炭十分精通。做到随手拿起一块煤,就能说出该煤的名称、产地、品种和成分,熟知全国各矿区煤炭的生产情况和各城市的用煤量,还了解国际市场行情及煤价涨落趋势,所以很快打开了开平煤在上海的市场。当他要投资办火柴厂时,亲自赴日本磷寸株式会社火柴厂学习考察。为了能生产出安全火柴,他不仅阅读了大量的有关资料和化学书籍,还亲自参与研究化学配方。结果生产出的安全火柴质量好,价格也比瑞典的凤凰牌火柴和日本的猴子牌火柴便宜,很快就占有了火柴的市场份额。他准备投资水泥事业前就刻苦钻研有关水泥生产的专业知识,亲自赴唐山参观了启新洋灰公司,并3次东渡日本到小野田的水泥厂参观学习,受阻后又掉头西进到德国一家水泥厂学习了一月之久。他每天按时到厂观摩各个生产环节和关键技术,与厂里的工程师交朋友,虚心向他们请教,不仅学到了技术,还购置了全套的生产设备。上海水泥厂生产的象牌水泥质优价廉,很快畅销于以上海为中心的大半个中国。

中国有一句商业俗语说,“经商不懂行,瞎子撞南墙。”这里所指的“行”,不仅是本行业的业务知识,也指人情、商情。唯其如此,才能敏于趋时,把握商机,在瞬息万变的商场中从容应变,进退自如。1919年的“五四”运动震动全国,“反对列强”、“抵制洋货”、“实业救国”的口号成为全民族的舆论主调,国人的爱国热情空前高涨。当年夏季,适值苏北大水成灾,大批灾民流入苏州及上海等地。刘鸿生认为这是投资办厂的绝好机会,因为在“实业救国”的口号下办厂,招收难民入厂做工,无论在购置地皮、注册登记、申请货款乃至纳税,都可得到便利和优惠。这样,既可得实业家之利,又获实业救国之名,还有慈悲善举之誉。他认为投资火柴业最为合适,因为火柴为日用必需品,易于销售;生产工艺简单,技术要求低,适合招收灾民做工;畅销当地的瑞典火柴远道而来,费用大,价格难以降低,而日本火柴因“抵制日货”呼声甚高,不足为患。果不其然,这时创办的“鸿生火柴厂”为他登上“火柴大王”的宝座铺垫了根基。

刘鸿生自己定下“嗅觉要灵,估计要准。一有机会就要紧紧抓住,绝不放过”的原则,办起事来既慎重又果断,绝不坐失良机。他创办火柴厂是如此,投资创办上海水泥厂也是如此。他能迅速抓住赚钱的机会,付诸实施并获得收益。1930年,刘鸿生的大中华火柴公司生产的美丽牌火柴十分畅销,而当时的华成烟草公司生产的美丽牌香烟正在大力设法推销。他便主动向华成公司提出,把华成公司美丽牌香烟上印有“美丽”字样的美女图案的商标,翻印在大中华公司出品的火柴盒上做广告,华成公司欣然同意。刘鸿生的大中华火柴公司则一举两得,既借美丽牌商标使火柴畅销于市,又可从华成公司拿到一笔广告。美丽牌火柴因此而扬名。

二、舍小求大,识时进退商业俗语说,“钓鱼需长线,有赔也有赚”。在生意场上不可能总是赚进,那些“只见锥刀末,不见凿头方”的商人是不可能有大作为的。刘鸿生当上开平煤矿上海售品处经理后,便急匆匆地要向沪宁线上各个城镇开拓市场。在陶都宜兴,他看到当地都是烧柴的陶窑和石灰窑,便想到这里如果改烧柴为烧煤,该是多大的用煤量。为此,他花了很大力气联络当地豪强并平息了柴民害怕失业引起的骚动风潮,又派出技术人员和工人花掉几万元建成了10多座以煤为燃烧的新式陶窑和石灰窑,试烧竟获得成功。他迅速地占领了宜兴地区的用户市场。果如刘鸿生所说的“长线放远鹞,收获在后头”。

1927年,苏州又出现了一家民生火柴厂。刘鸿生敏锐地意识到这是一个潜在的竞争对手。于是在该厂的旁边购地皮筹建鸿生火柴厂分厂,它不是以盈利为目的,其产品对民生厂的火柴实行跟踪跌价销售,用刘鸿生的话说,“宁可赔钱,也要这样做!挤垮了它,鸿生厂将来才能赚大钱。”民生厂终因不敌竞争而倒闭,鸿生分厂也完成了使命而闭歇。这就是商家所说的“明中舍去暗中来”。

刘鸿生办事精明,也很冷静,善于审时度势,从不做“傲气损财”之事。当上海水泥厂的象牌水泥与启新洋灰公司的马牌水泥互相跌价竞争之时,刘鸿生冷静地看到对手很强的竞争力和自己公司不利竞争之难处,便主动向启新洋灰公司提出彼此互守的方针,他说“只要忍痛一时,则胜负之数,正末可知也。”并且以上海水泥厂退出京津为主的华北地区和华中地区,确保以上海为主的华东和华南地区为条件,促成双方罢战议和。上海水泥公司由此转亏为盈。“输得自己,赢得他人”,这就是刘鸿生行事方式的特点。

大战爆发,开滦矿务局自备的运煤轮船被英政府征用回国,秦皇岛到上海的煤炭运输中断。刘鸿生看准这个赚钱机会,自己承租船只,由秦皇岛运煤至上海销售。当时上海煤价涨至每吨14两,而在秦皇岛每吨价为6两,运至上海每吨运费为3至4两。按此推算,每运销一吨煤即可赚4-5两,三年下来,他就赚了100万两。1926年,刘鸿生看好上海日晖港地产,他认为日晖港地处浦西,有泊位,可停靠万吨海轮,认定这块地皮增值指日可待。于是他以35万两白银购进日晖港地产。1年零4个月后,他以90万两白银转手卖给开滦矿务局,不仅净赚55万两白银,还附加两个条件:一是开滦矿务局与售品处合同延长10年;二是地上的房产及原地工厂等设备仍归刘鸿生。该退即退,能赚就赚,这就是精明的刘鸿生之所为。

三、借鸡下蛋与分篮放蛋“经商会理财,利润滚滚来”。这句传统的商家训示在刘鸿生的创业中得到实证。1914年第一次世界大战爆发,列强的酣战,给中国民族工业留下发展空间,煤的需求量自然大增。

当时刘鸿生创业刚起步,势力和财力制约了他的发展,但他又不甘坐失赚钱的大好机会。于是他便使出“借鸡下蛋”的策略,在煤号生产上打主意。他与当时上海最大一家煤号义泰兴合作,通过自己与开滦矿务局的关系,以义泰兴的名义与开滦矿务局签订销煤合同。合同规定:倘若煤价上涨,合同价格不变;倘若煤价下跌,则按市价下跌;在同业竞争中如果因价格因素不利竞争,则可减价。经销收入,7成归义泰兴,3成归刘鸿生。这样,刘鸿生不费分文却赚了一大笔销售收入。

刘鸿生说过:“英国有一句谚语说,‘不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里’。这句话我极信奉。我创办企业时是这样做的,在子女培养教育上也是这样做的。”刘鸿生说的是事实。刘鸿生有8子3女,平时对子女的教育极为严格。在他看来,在中国历史上,一个家庭能3代兴旺者,为数不多;在近现代,过3代仍然兴旺的资本家也未见先例,原因就在于“富贵出娇儿”。他认为,要保持刘氏家业的长盛不衰,就必须有措施,这个措施就是“分篮放蛋”。他认为,国内纷争频仍不已,极有可能逃不脱列强的统治,将来统治中国的很可能是英国、美国或日本,所以把子女分别送到英、美、日去留学,将来不管三国中哪一个国家统治中国,都有子女出来应付局面。为此,他对子女有两点要求:一是学业有成,必须立即回国参与刘氏企业的经营管理;二是不准子女娶外国老婆或嫁给外国人。刘鸿生真可谓深谋远虑。

刘鸿生的“分篮放蛋”的第二层含意,就是将投资分散在多种项目上,而且主要的投资目标不是那些趋之者众的项目。在投资的企业中一旦形成了规模便开始新项目投资,而不是在原项目上加大投资力度。刘鸿生的投资项目有火柴、煤炭、水泥、搪瓷、毛纺织、银行、保险、码头等等。他投资的企业,除合伙组织者外,都是股份有限公司。他在这些公司中分别担任总经理、董事长或董事等重要职务。在他看来,国内政局不稳,商场竞争激烈,多项目投资在资金上可以互相挹注。即使某个项目投资失败,尚有别的项目支撑,不致于“吊死于一棵树上”。集中投资某个项目,一旦失误就全盘皆空,没有回旋的余地。投资那些趋之者众的项目,同欲者相憎,竞争激烈,获利也微,风险更大。这充分展现了一个商人的狡黠智慧。

四、“联华制夷”,敢于角逐如上所述,象牌水泥一问世,便面临着两大对手,一是马牌水泥,二是日本小野田的龙牌水泥。“象”与“马”跌价竞争,互相挖占对方的地盘。直到双方都感到力所不逮而划定双方的销售地盘,才终止的跌价竞争。但“龙”牌水泥和进口水泥的竞争压力却有与日俱增之势。

以1929年为例,是年进口水泥达98万余桶,再加上“龙”牌”的几十万桶,外国水泥约有150万桶之多,几乎占象、马、泰山三种牌子水泥产量335万桶的1/2。三家国产水泥的产销比为10:7,这就意味着国内30%的市场份额为外来水泥所霸占。若不设法抵制,其势必将有增无减。时值“五四”运动爆发,全国各地展开抵制日货运动。刘鸿生适时地提出了“联华制夷”的口号,象、马、泰山三家于1930年11月达成了联合营业的协议。这样,不仅避免了“同室操戈”之苦,而且三家产销均趋旺盛,有力地抵制了日本水泥的倾销。1931年发生“九·一八”事变,抵制日货运动更趋高涨,三家联合大大减杀了龙牌水泥的进攻态势。

1924年以后,由于国内同业的竞争和挤压,鸿生火柴厂受到极大的压力。同时,在“五四”运动中因国人抵制日货而有所收敛的日本火柴又挟其厚资卷土重来,瑞典火柴更是气势汹汹。它不仅在中国增资建厂房,还企图出资1500万元在中国收购50年的专卖权。在此之前,瑞典火柴公司已经和美国金刚钻火柴公司一道,组成了企图吞并世界火柴业的国际火柴公司,它甚至企图收购鸿生火柴公司。面对残酷的现实,刘鸿生又想到“联华制夷”的策略,即联合国人的火柴业,结集力量与瑞典火柴抗衡。1928年8月,他发表一份告火柴同业书,历陈同业合并之必要和好处。在他的奔走呼号下,1929年11月,全国有52家火柴厂的代表聚会上海,讨论“挽救国货火柴工业方策”,决定成立全国火柴同业联合会,公推刘鸿生任会长。会后曾向国民党政府请愿,希望其援助国货火柴,但几无所获。刘鸿生感到,一个松散的组织充其量是一种极散漫的结集,是一种不协力的团结,它不能解决当前的危机,于是他又积极进行鸿生厂、荧昌厂及中华厂的合并活动。荧昌厂愿意合并,因为它规模大,融资困难,产品越多亏损越大。中华厂此时也改变态度,有合并的意愿,因为它规模大,融资困难,产品越多亏损越大。中华厂此时也改变态度,有合并的意愿,因为它连年亏折,且这种局面看不到何时才是尽头,倘若鸿生与荧昌合并而自己处在局外的话,会亏得更多、垮得更快。于是,三家共同组建了大中华火柴公司,戢抑了瑞典火柴的进攻势头。刘鸿生,“只有用这样的组织手段,我们才能真正发展和保护我们的民族工业”。事实证明,刘鸿生的话不无道理。

责任编辑 :张雷

2006-6-22 来源:《中华长江文化大系》

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222