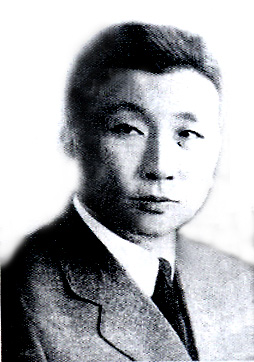

刘鸿生故居

定海城区聚奎弄6号,是名震中外的“煤炭大王”、“火柴大王”刘鸿生的故居。该房屋坐北朝南,占地643平方米,有正屋7间,左右厢房各3间。正屋后有天井和杂屋,院中有一棵合抱的沙朴树。刘先生的祖父刘维惠出生于聚奎弄6号,长大后到上海谋生,开过戏院“丹桂茶园”。刘先生的父亲做过招商局一艘轮船的总账房。刘先生1888年出生于上海,7岁时父亲去世。其祖母倾囊接济孙儿求学,他母亲也替人缝补洗衣供儿读书。刘鸿生不负长辈厚望,13岁进了圣约翰书院,因品学兼优,获学校最高奖学金。

1906年,19岁的刘鸿生给上海租界工部局老闸房外籍巡捕当教员,后又当过翻译和律师。1909年,他为英商控制的开平矿务局驻上海办事处当跑街,为这家煤矿推销煤炭,获得成功。第一次世界大战期间,刘鸿生设法租轮船运销煤炭,两年内获利129万多两银元,被人称为“煤炭大王”。期间,他在上海浦东建成全国首家煤球厂,并设计煤球炉,为千家万户带来方便,且节约了大量木材。刘鸿生积极发展民族工业。1920年,他在苏州创办了鸿生火柴厂。

1925年,因爆发“五卅运动”,全国掀起抵制外货的爱国运动,鸿生厂的火柴销路大好。1930年,他促成鸿生、荧昌、中华三家大厂合并,成立大中华火柴公司,与外资火柴竞争。为填补流动资金短缺,他不惜卖掉了在霞飞路上的一处住宅。他还以月薪1000银元的高薪聘请专家解决火柴头受潮脱落及磷边磨损问题。后又兼并汉口“燮昌”、扬州“耀扬”、芜湖“大昌”、杭州“光华”等火柴厂,总资本365万元,年产火柴15万箱,成为全国最大的火柴公司,刘鸿生从此又有了“火柴大王”的称号。

1923年,刘鸿生又苦心经营上海水泥厂,他的“象”牌水泥很快就在上海市场取得了优势地位。此后,他与人合伙设立了上海三个煤码头,1926年出资兴建了江阴码头,1927年成立了中华码头公司。到1931年,他的企业投资总额达745万元,人们又称他为“企业大王”。

抗战以后,刘鸿生和他投资的各项事业均遭严重通货膨胀和全面内战的影响,陷于困境。1949年10月,新中国成立后,刘鸿生从香港回到上海。刘先生十分关心家乡教育事业,1921年捐资23万余银元,创办定海公学(今舟山中学),每年保送毕业生数名升入吴淞商船学校,并创办鸿贞女子初中(后并入舟山中学),为家乡培养了大批人才。80多年来,舟山中学桃李满天下,教育质量在全省名列前茅。为了感谢刘鸿生先生的美德,舟山中学在校园里建起了“思刘堂”。刘先生历任中华工业总联合会委员长、招商局总办、中国红十字会副会长等职。解放后,任上海市人民政府委员、华东军政委员会委员、全国人大代表、全国政协委员、全国工商联常委、上海市工商联副主任等职。1956年病逝于上海。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222