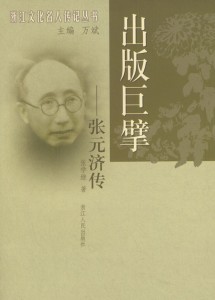

张元济-和商务印书馆

从1901年34岁起,他将生命黄金段全部投给商务印书馆。经理——监理——董事长,他在自己给商务印书馆确定的“在商言商”的道路上,执著地走了整整半个世纪。

被慈禧太后推下“海”

用现代语言说,1898年,32岁的张元济是被慈禧太后推“下海”的。10月8日,即戊戌政变后第17天,张元济受到革职永不叙用处分时是总理衙门章京。这个职务相当于今天的外交部长助理,此时他任职正好一年。他并非康梁同党,连强学会都没参加,因为他信奉“君子不党”。被革职的原因,除了赞同维新外,还由于年轻有为。两年前他当刑部主事时,就办了个通艺学堂。这年6月16日,在颐和园玉澜堂,他与康有为作为维新精英被光绪帝召见。后来,他上过两个折子,主要是建议变法要统筹全局,新政衙门勿以旧人员充任。好在介入不深,无杀头之祸。

张元济此时官路未绝。他仕途一路春风得意,是秀才、举人、进士出身,26岁那年在保和殿参加殿试朝考后,选入翰林院庶常馆庶吉士,散馆后任刑部主事,官六品。虽然这次跌个跟头,但历史上受革职永不叙用处分者,后来仍从政或又复出的比比皆是,况且他做事认真,为人谨慎,朝廷各方面关系处理得都不错。光绪帝召见的第二天,他的上司、总理衙门大臣李鸿章就以微妙的方式向他“打招呼”。当时管学大臣孙家鼐举荐他当京师大学堂总办,可他藉口极力辞退。他同维新派关系也很生动。办《时务报》的汪康年与他是通信密切的至友,他不断向汪提供办报所需的京师内幕消息,代为发行刊物。他曾劝康有为出京办学或回籍韬晦,待时机成熟再行变法。他还着力调解过汪梁之间的矛盾,甚至在政变的第三天写信给汪康年,建议他尽早结束《昌言报》,并勉励他不要气馁,“自来变法莫不如是,惟望新党勿为所摇夺耳”。现在,可供张元济选择的路还是很多的。他可以投奔康梁,继续从事政治斗争;或者肯熬,有耐性,同样仕途未绝。因为他朝中有人,又有优势,才32岁,可以等,所需要的只是时间。

这也是中国近代现代史上的一个普遍现象。政治家、思想家在北京受了挫折后,大多要到上海来住一阵子。张元济受处分后,李鸿章派人慰问他,问他有何打算,他也说想到上海去谋生。几天后,李鸿章又派人告诉他:“你可先到上海,李中堂已招呼盛宣怀替你找事情。”

这年11月中旬,张元济来到上海。此时,两江总督刘坤一建议清廷对报馆采取缓和措施,以免各报均改外商招牌,而南京路市政厅那座铁房子里,刚从北京回来的光绪帝顾问李提摩太,正在充满感情地演讲紫禁城里的那场政变。

盛宣怀将他领进出版业

盛宣怀接待了张元济,安排他筹办南洋公学的译书院,这使他涉足出版业,并结下终身不解缘。他有一位知交,是几个月前充当汪梁调停者的天津《国闻报》主编严复。百日维新时,光绪帝也曾专门召见过严复。戊戌政变后,严复一心想做些理论建设工作,“屏弃万缘,惟以译书自得”。张元济革职南下途经天津,二人还见面叙谈。现在,出版者与翻译家都找到了各自的角色。译书院出版了严复翻译的亚当·斯密的《原富》,即《国民财富的性质和原因的研究》。后来,严复译的J?密尔《论自由》和《社会通诠》等,都由张元济组织出版。当时一般译稿千字2元,《原富》15万字,南洋公学按千字13.3元标准支付2000元,再给印数20%版税。此后张元济在商务又按书价40%付版税。中国没有谁肯出如此高的版税。这使严复著作的读者涵包了几代中国人。1901年初,张元济接任南洋公学总理。可3个月后,他就辞职了。

他在上海住了两三年,开埠城市的熏陶与冲击,百日维新的沉痛教训,使他这个从北京最高层革职下放官吏的思想,发生了很大变化。八国联军攻占北京,李鸿章由广东北上议和在上海停留,他去拜访过李鸿章,劝李不必再为朝廷效命。李鸿章说:“你们小孩子懂得什么呀!我这条老命还拚得过。”历来精明识人的李鸿章此次说错了,三十几岁在京师官场算是孩子,尚得仰仗老人鼻息生存,但在商埠却可以是独立的人。张元济走出官场已经两年,他要自己把握自己的命运了。他反思过办北京通艺学堂与南洋公学特班的英才教育实践。戊戌六君子临刑时,通艺学生竟面有喜色者。当时他真惊诧,现在却明了了:“念念在育才,则所操者狭而所及者浅”,要做到“无良无贱,无智无愚,无长无少,无城无乡,无不在教育之列”,“必重普通而不言专门,则必先初级而不可亟高等”。他更反思过百日维新,晓得自强救国要“民智大开”的人很多,但更多的是不着边际的慷慨激昂,所缺少的是脚踏实地的行动。他已明白并看清了自己该走哪条路。

他选择了商务印书馆

大商埠恰恰为张元济这样的下海者提供了契机。1887年初——即张元济来到黄浦滩的11年前,一位23岁的美国以美会传教士、日后将成为中国最大报纸《新闻报》的老板福开森比他更早地踏上了上海滩,而著名的广学会(原名为同文书会)亦在这一年创办,还有南京路大班哈同首次当选为法公董局董事,直隶总督李鸿章在上海《申报》大做铁路招股广告《招股开路示略》,上海知县则在市面严禁洋厘空盘买空卖空。都市之运,正是如此一番林林总总互不相干的事件所神秘地组成。这年南京路会审公廨(现南京东路第一食品商店处)前,数十幢朝北的旧房,忽然热火朝天地大兴土木改造工程,临街屋峻墙高一如西式,门额高悬出一个牌号:蜚英馆。

这是一个新式的采用蒸汽机石印法的印刷馆,内部分设总帐房、会客厅、总校处、绘图处、裱书处、钞书处、画格处、描字处,以及照相房、火轮印机房、印稿房、校书房、磨石处、积书处、装订处,等等。蜚英馆石印局的老板李盛铎,是个很有钱的年轻人,他的父亲在扬州做官。《申报》从1887年开始,便为南京路这家新开的印刷馆,连声大唱赞歌:“其装璜之古雅,校对之精良,更不待言,诚书城之奇观,文林之盛事也……金钱飞去,汗堆牛背之书矣。嘻,盛矣!”而英文《北华捷报》1887年10月13日却这样报道:“本埠南京路有一家中国商人开的印刷馆,它的汽笛颇引起很多人的烦言。最近应几位外国人的请求,工部局当局于星期五已命令他停止这使人厌恶的东西。”然而,未使这家规模颇大的新式印书馆垂名史册的,不是工部局关于汽笛的禁令,而是蜚英馆与同期上海滩蜂拥而至的大小印刷馆一样,所印大多为八股时文与考试用书,如《五经戛造》、《大题文府》、《大题三万》、《小题十万选》之类,“当时非不风行,士子辄手一编;迨科举既废,遂不值一钱矣”。

对于当过总理衙门章京的人来说,这个下海的契机是很小的。他的挚友汪康年经办从《时务报》脱胎而出的《昌言报》,以及译书院所出严复的著作,都是在与南京路相邻的北京路一家规模远远小于蜚英馆的印刷馆:商务印书馆代印的——它只是一家小印刷厂,由鲍咸昌、夏瑞芳这两个英文报馆的排字工人创办,最初集资者7户,艰难地筹备了年把时间,又凑又借搞到3750元,日前已开张4年。但张元济起码注意到这些:这个不起眼的小厂讲究质量,对技术精益求精,4年时间资财增值7倍,当时一般图书成本不及售价25%,例如一本线装40双页的西学书,成本5分,却可卖二三角钱,印刷出版利润很高,大商埠新书新报多,机器印刷业前景广阔。《北华捷报》1889年5月25日发表了一篇评论《中国的石印业》,“印书如此便宜,对于一个大家喜欢读书的国家来说,是一件幸事”。因此,在交卸南洋公学总理时,张元济毅然加入商务印书馆。

当时,他蛮可再去找李鸿章或盛宣怀,他们是北京城与上海滩叱咤风云的官僚大老板,能为他谋个生财肥缺。他不乏机遇,却偏偏选择了商务印书馆,除了对效益、市场及前景的估价外,更重要的是为实现抱负志向。

“编小学教科书要比进京做官高一层”

宦途官场上未实现的,张元济要在商场中实现。他早在1899年,就有个译书计划:“门类以政治、法律、理财、商业为断”。南洋公学是个“准衙门”,本来办事就很掣肘,又加上那个当监院的美国人福开森极为跋扈,连写信都以校长自居,什么事处处要管,使他无法实现自己的计划。现在,他在书馆主持编译事务,可以放开手脚了。正好这年清廷下诏实行“新政”,废八股,改书院为学堂,他立即抓住机遇,选择学校教科书为突破口,在两年内就出版了90余种这类书,其中教科书《文学初阶》有些内容沿用至40年代,《中国历史教科书》1955年还再版。1904年,商务印书馆推出《最新国文教科书》。这本书只登了一天广告,第一册出版未及三天14000册就卖光了。

在此后至辛亥革命时期的10多年里,全国各地(包括台湾),学生大多使用这套课本,这本书占全国同类书发行量的60%。1905年12月,根据张元济的建议,书馆董事会通过决议,进一步扩大教科书的编辑出版。至辛亥年,商务印书馆出齐了初小、高小至中学各年级的各科课本,共375种,801册。这是清廷许多大臣想办,但任伺一个大臣没办到的事!张元济实现了自己“扶助教育”、“民智大开”的初衷。

果然,时势风云,张元济仕途未绝。1904年,在商埠《中外日报》刊出《最新国文教科书》广告的三个来月后,慈禧70整寿“恩泽天下”,戊戌变法间革职的除康、梁外一律官复原衔。紧接着有人荐举张元济出任外务部、学部、邮传部、度支部各职。时年他38岁,正是官场上奋马扬鞭的黄金年华。汪康年也劝他重新出山,他权衡了利弊,回信说:如今时势,断非我一无知能者所可补救。若复旅进旅退,但图侥幸一官,则非所以自待……弟近为商务印书馆编纂小学教科书,颇自谓可尽我国民义务。平心思之,视浮沉郎署,终日作纸上空谈者,不可谓不高出一层也……

张元济觉得,编小学教科书要比上北京做官高一层。事情就这样怪,想做官的做不上,不想当官的偏让你当。有人还是保举他出任学部左参议,函电频催他去北京报到,可他一拖再拖,讲清“到京之后决不久留”。不久,张元济调任外务部员外郎兼储才馆总办,他没就任却回到上海,又去欧美、日本考察教育。以后清廷陆续委任各职,他实际都没就任。1911年内阁总理庆亲王奕向摄政王载沣面保张元济办学务,他却向奕提出“移买枪炮钱办教育”,自然没有结果。辛亥革命后,张元济仍然官运亨通,袁世凯的熊希龄政府组织“人才内阁”,熊想请张出任教育总长,他自然不感兴趣,他已绝了官念:好马不吃回头草。

商务馆之魂:在商言商

“在商言商”。张元济下海后义无反顾。从1901年34岁起,他将生命黄金段全部投给商务印书馆。经理——监理——董事长,他在自己给商务馆确定的“在商言商”的道路上,执著地走了整整半个世纪。他是商务印书馆的灵魂。作为舵手,他小心翼翼地驾驶商务馆这条船绕开政治漩涡。1911年10月10日武昌起义,12日消息传到上海,14日张元济通告商务馆各部门,除英汉语读物外一切在编、排、印的书稿全部停下,27日他要求迅速收集编写辛亥年粤、鄂、川三省革命纪,接着又编写革命党小传。除了本人立场外,这里有一种出版商的直觉与本能。1919年4月,他拒绝了前来接洽出版的《孙文学说》,因为孙中山是北洋政府的通缉犯;这使孙中山很不高兴。

也正因如此,在漫长的半个世纪里,张元济一直注意保持商务股票不落入有政治色彩很浓人的手里,许多政治力量想控制商务馆始终没能如意。同时,他又始终保持了商人创业的艰苦砥砺精神。他没烟酒嗜好。他在火车轮船上辑校古籍。尽管商务馆每年印书要用30万令白纸、营业额上千万,但他除社交信件外,几十年如一日地用纸边或背后空白的废纸写信拟稿,一个信封用几次。“在商言商”,他使自己与商务馆都保持了独立的商人精神与商业品格。

商务印书馆在迅速膨胀。有钱好办事,能实现更大更多的人生抱负。张元济以商务馆为依托,集出版商、教育家、图书馆主、报人、普法宣传者、革命党人的资助者、古籍校勘收藏家于一身。早在1902年,他就从经济上支持南京路福源里的蔡元培爱国学社,蔡前后两次去德国游学,张都按月以稿费名义由商务支付生活费用。商务印书馆有一些拿干薪不上班的人,如章太炎和蔡元培即是。1905年,上海宪政研究公会成立,该会200多会员名单中有张元济等14名商务馆的资方与高级编辑。到辛亥革命前,商务馆出版各国宪法、民法以及讲解城镇地方自治书籍70多种,其中《汉译日本法规大全》80册。

1905年,商务馆又出资创办师范讲习班,张元济负责教学监督,前后共办两年。1910年~1917年,由张元济、严复等7人发起举办师范讲习班,共3期,入学学生遍及全国22行省近9000人,毕业1960余人。1915年,张元济为社长的商务印书馆函授学社创办,前后30年,科目有英文、算术、商业、国文、图书馆等。据1930年6月1日《纽约时报》可能有些夸大了的报道,“三万二千个中国人曾在那儿毕业”。他还在1902年集合同志创办我国研究国际问题最早的杂志《外交报》。商务馆1903年创办了中国第一份文学期刊《绣像小说》,1904年创办了《东方杂志》,嗣后,商务馆的《小说月报》培养了巴金、丁玲等五四以来的一代著名作家。1910年、1911年,他还先后创办了《政法杂志》和《时事新报》。

1926年,商务馆成立30周年,张元济提议将该馆藏书楼涵芳楼改名为东方图书馆,对外开放。该馆是占地2600平方米的,5层大楼,仅方志就有2640多种,25600多册。据当时统计,每年约有三万多人次的读者。商务馆还收集整理影印了许多珍贵的古籍。例如《百纳本二十四史》共3301卷,分订820册,张元济从1918年起准备工作用了10年,印了8年。到解放时,商务馆保存的藏书中有574种精品,其中宋元版182部,共17130卷6120册。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222