张守义:丹青为命酒为魂,一生替书做嫁衣

张守义具有浓郁的艺术家气质,常陷到自己沉醉的世界。为增加实际生活体验,获得感性认识,搞好书装创作,他最大限度地开张耳目,捕捉一点一滴的素材和信息。

譬如为了给但丁的名著《神曲》设计封面和插图,他曾两次到长白山天池去寻找“通灵”的感觉,后来果然“通”了,设计得非常传神。

他心中的书魂,已与自然之魂、人生之美融合在一起。

张守义先生1930年生于河北省平泉县。

他1954年从中央美术学院绘画系毕业后,遂长期在人民文学出版社从事书装设计、插图和艺术理论研究工作,是中国书籍装帧界的代表人物,现任中国美术家协会理事、中国人民大学徐悲鸿艺术学院教授、人民文学出版社编审。

他最善为外国文学名著设计封面与插图,其风格简单大度,有丰富的内涵。

他与上海译文出版社的陶雪华,并称中国书装设计界的“北张南陶”。

人靠衣装,书靠书装。封面与插图创作,虽从属于图书,但又绝不是简单附庸,它有自己的独立性,是对书的“强化”与“升华”。

搞了近五十年书装创作的张守义,谈起朝夕相守的专业,感慨良多,反复强调创造的不易。他说,书的封面是有表情的,自己的工作就是为每一本书“设计不同的表情”,或者说“寻找合适的表情”。

张守义具有浓郁的艺术家气质,常陷到自己沉醉的世界。为增加实际生活体验,获得感性认识,搞好书装创作,他最大限度地开张耳目,捕捉一点一滴的素材和信息。

譬如为了给但丁的名著《神曲》设计封面和插图,他曾两次到长白山天池去寻找“通灵”的感觉,后来果然“通”了,设计得非常传神。

他心中的书魂,已与自然之魂、人生之美融合在一起。

张守义是画家,他喜欢用剪影式的黑白画来表现情境,寥寥几笔,达到“计白当黑”、“以少胜多”的效果。

他画人物不喜欢画脸,擅以人物的身体动势传情,因此被人戏称为“不要脸的画家”。

近五十年来,瘦弱的张守义,遍走大江南北,体验各地风情,然后凝神于笔端,完成了四千多部书籍的装帧设计,创作了六千多幅各种题材的插图,出版了《张守义外国文学插图集》(两集)、《插图艺术欣赏》、《老油灯》、《装帧的话与画》、《张守义的笑》等著作,主编了《中国现代美术全集》插图卷、《中国现代美术全集》装帧卷等,成为“为人作嫁”的装帧艺术大师。

因张守义设计的书主要是外国文学,故被人称为“洋裁缝”。

张守义的装帧以“手绘本”为主,经常是他创作出一幅画或插图,经斟酌推敲后放在一本书的封面、书脊、封底、扉页等位置。

“手绘本”是一种要求很高的形式,设计者必须兼是绘本画家,其主要艺术效果是避免了板结,加进了“手工元素”,能充分体现设计者的个性。

目前,张守义版本的封面与插图,已成为汉译外国文学名著的一种经典标识。

为滋养创作,张守义还注重收藏人间衣、食、住、行的器具,譬如石头、酒贴、酒具、中外古旧书刊等。特别是各朝代、各民族的老油灯,他陆续搜集了一千五百余盏,蔚成大观,各具形态。经年所得,估计完全可以开一家“张守义老油灯博物馆”了。

他虽然是“拜灯主义者”,但他淘灯不是为了收藏,而是为了“把灯作为素材,巧妙地运用到书籍封面设计上”。

他为三十卷《巴尔扎克全集》和二百卷《中国思想家评传》(匡亚明主编)所设计的封面,即充分发挥了老油灯内涵丰富的意象。其中《巴尔扎克全集》封面用的灯,正是巴氏夜间写作时用的台灯,既象征了巴氏的辛劳,又映照了巴氏的智慧。

《中国思想家评传》的封面,也分别采用了二百盏不同时代的灯的造型。

北京潘家园是中国第一民间文物市场,货色来自全国各地,是一个充满宝藏的地方。

张守义的老油灯,有不少都淘自这里。

在潘家园淘灯,当然要靠眼力,优越性是民用灯多,朴实无华,价格低,赝品少。

张守义对“照过仕子读书、淑女刺绣”的老油灯满怀感情,他曾用四句话来描写“灯的个性”:“灯与劳动者为伴,灯与求知者结友,灯与助人者同行,灯与度节者共乐。”

2000年8月,张守义收藏并编的《老油灯》由团结出版社出版,一版一印五千册,内收张中行序言两篇,拍照历代老油灯三百盏,辑录古今写灯诗文二百篇。

史树青先生为该书题词:“聚灯写照,为书传神。”

张中行先生为该书题杜工部句:“灯花何太喜,酒绿正相亲。”

业内很多专家、学者读到《老油灯》一书后,赞曰:“什么是文化?这就是文化!”

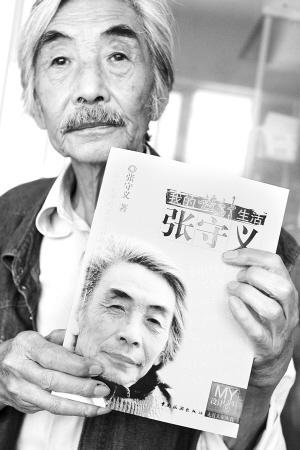

2004年7月,我在北京西城区安德路110号张守义工作室(北京守义盛创文化发展有限责任公司)采访张守义时,见他的头发花白而飘逸,棉布衬衫外面套着牛仔马甲,一边喝啤酒一边接受电视采访。

他是业内有名的“酒仙”,基本是一天三瓶啤酒,随时随地当茶喝,“不可一日无此君”。他喝酒的主因是幼时得过伤寒,肠胃功能不好,不易吸收营养,而啤酒含有麦芽糖,可以当饭吃。他下酒的食品是一颗两颗的鸡蛋。

他自况“丹青为命酒为魂”,工作即“丹青为命”,生活即“酒为魂”。

他最喜欢的语言,也是“酒后之言”。

漫画家华君武曾评价张守义“舞矛亦舞盾,能武又能文”,可说是装帧艺术大师张守义的逼真写照。

张守义爱喝啤酒(这一点与蒙古族长调歌王哈扎布的习惯一样),还爱收集不同牌子的啤酒贴,小心地从啤酒瓶子上揭下来,粘到他独创的“长卷日志”上。外出旅行考察采风时,他喜欢睡火车卧铺的中上铺,因为可相对安静独立地做事,特别是可随时续写“长卷日志”,全信息记录沿途闻见,留下原始的第一手资料。

关于“长卷日志”,张中行先生在《老油灯》一书的“序一”中有一段详细描写:

……由出发起,就用八开白纸片,横放,由右向左,或写或画,记一日或一个场面的经历,包括自己的和别人的。一张纸满了,学敦煌写经,一张一张往下续。以第一天为例,还写兼画记了我上飞机前吃他带的饼干。记得只是一两天,纸片与纸片粘连,已经有一两米长,让我题引首,我题为“清明西行记”。他每天早起晚睡,伏案在纸片上写画,停笔后就招呼我去看,一面说:“都留下了。”

这段话,记录的是1999年春张守义陪93岁高龄的张中行先生赴内蒙古呼和浩特开会的情景。我采访张守义时,在他的工作室,特地用摄像机拍摄了这一卷“长卷日志”的原件,滚动着展开,图文互动,巨细弥遗,注释风趣,的确像“敦煌写经”。

张守义的“长卷日志”,创造了日记写作的新形式,使日记更具有实录、档案、资讯、随札、绘本性质。

2004年5月,云南人民出版社出版的《张守义的笑》,完全就是这种绘本体“长卷日志”的集萃和汇编。在书内,有照片,有速写,有手迹,同期摹写每日实况,极可读,也极有史料价值。

譬如《张守义的笑》书内有一章《不吃星级饭——行公(张中行)草原行》,就有两人在机场候机、行公早起打太极拳、两人与蒙古族女服务员合影、两人在呼和浩特一家“正宗■饹馆”门前留影等插图,配以飞机供餐、买烤白薯、小吃店就餐等情景速写,像连环画一样有故事性。其“手写体图注”这样记录:

行公多次谢绝主人一日三餐星级酒宴。

价廉、富有草原风味的街头巷尾里的小吃店,是行公可心的美食。

一次,行公为‘逃避’ 星级饭,采取先下手为强的策略——在晚饭前下楼到街头买了三斤烤白薯。大家拿着烤白薯,在宾馆附近一家小店,一人吃一碗■饹面……

在面馆,我送给行公一首打油诗:“行公住饭店,不吃星级饭;街头买白薯,小店一碗■饹面。”

饭后,行公非常高兴!在■饹面馆门外,分别同每人合照留念。

这样的图注,已近乎《世说新语》式的小品段子了。

内蒙古卫视《蔚蓝的故乡·顶级探访》2005年新年黑白版人物台历中,收有张守义的一幅肖像照,是内蒙古赤峰市摄影家孙国辉拍的,很得神韵。我把台历寄给张守义一批,先生来电话表示感谢,说台历做得很有品位,还说自己近年患上类风湿病,双手肿痛,找东西和写字都很吃力。

我几乎收齐了张守义的作品,其中《装帧的话与画》和《张守义的笑》是他签名赠送的,唯缺《张守义外国文学插图集》(两集)中的一集。先生听说后,答应帮我找到这本书。但我知道他的藏品太多太乱,存放又无条理,又患手疾,估计找起来也难,就慢慢等待吧。

张守义是画家、书装设计家,一切都要靠手来完成,他的“手绘”又是那样精彩。如今一双巧手被疾病折磨着,不能“得心应手”地去创作,真是让人难过痛惜的事。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222