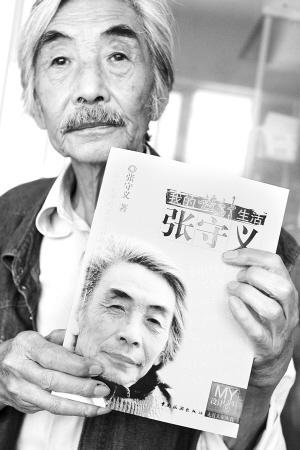

老六:再写张守义

再写张守义

听到张守义先生过世的消息,怅惋不已,把两年前写他的一篇小文贴出来,聊作祭奠。事实上那篇文章写得极为潦草,文中所述,也多是蜻蜓点水。这两天一有闲暇就翻阅《守义·图》,又生出许多感慨。

那天与守义老师甫一见面,我就紧紧握住了他的手,因为实在是激动难捺。他是我多年的偶像,特别是当我走进他的房间,看到四壁所挂画框,那些图画在我家的书里也有。那些书曾经被我一遍遍地翻阅,每一个封面,每一个插图,即使不用刻意记住,如今也能被眼前熟悉的画面唤醒。我眼热不已:这是哪本书的插图,这是哪本书的封面,这是哪本书的扉页,某一版里没有某一版里有。

浸润了你的读书生涯、影响了你的阅读体验的人,如今就站在你的面前,你会是什么心情?

但那次见面之后,我就为自己的热情握手后悔不已,因为知道了守义老师患有多年的类风湿病。第二次再见,我留神看了一下他的手,从腕部开始已发生畸变,骨节处肿得老大,我心酸难忍。

守义老师还在作画。我和王晓老师坐下没多久,他就指着铺在桌子上的宣纸说,最近在尝试一种新的画法。我是外行,看不出什么门道,确是与以前有所不同的风格。《读库0701》扉页所用的藏书票,即是他新作中的一幅,大家可以略窥端倪。

守义老师中学即患肠胃病,大学毕业时因病不能参加统一分配,待业两年,图出版社可以看到图书馆里没有的书和排队等上一两个月还借不到的文学名著,就进了人民文学出版社,从事装帧设计工作。他上的是中央美术学院绘画系,这个科班普遍认为图书装帧属于工艺美术范畴,在那个时代大概不会有别人去做的,但守义老师却成为这个领域里的大师。得失之间,实在是很难说。

令人叹息的是,守义老师的胞妹上的也是中央美术学院,学的是雕塑,却因为体弱多病,没有力气做大件的作品,只能做些布艺等“小东西”。我有幸得见他们兄妹俩的作品,趣致盎然,有一种很强大的力量蕴涵其中。强弱之间,也实在是很难说。

《守义·图》中的前言《我的设计生活》,有七八千字长,是我把守义老师的若干小篇文章捏合在一起,成就此文,编辑过程中时常佩服不已。守义老师在创作这些作品时没有出过国,却靠写生国内城市的外国老房子,观察北京大街上的外国人和球场上的运动员,他的笔触便能让读者有“置身异国”的感受。《守义·图》做出来不久,我去翻译家傅惟慈先生家串门,送他一册,他很喜欢。在傅先生家闲坐时,我翻阅他的相册,追寻他周游列国的足迹,见到他在德国一些城镇的留影,顿生熟悉之感——此前,在守义老师的笔下也见过啊。

守义老师成就如斯,并不单是勤奋使然。像他的名作《堂吉诃德》,只是一夜之间酒后挥毫的产物。这幅曲尽其妙的画早已蜚声海内外,许多外文版原著也是用它做题图。据说这幅画得了许多大奖,但我没去记住是哪些奖项——它已经到了不需要什么奖项来证明的地步。

我曾经送《守义·图》给一个美国朋友。这家伙不识中文,翻到某一页,尽管看不懂题签是麦尔维尔的《白鲸》,那幅画却能让他脱口而出:哦,亚哈船长。

守义老师被称为“不要脸的画家”,意即他的作品大多不画面部细节和表情,纯靠人物的体态、动作来展示情感和性格。事实上他也画过一些作家肖像,如果你手头有人民文学出版社的那些外国文学名著,不妨翻看到守义老师笔下的雨果、莎士比亚、普希金、巴尔扎克。希望过段时间,能够得到守义老师家属的授权,在《读库0900》中展示一下这些肖像。

说到授权,不得不提件小事儿。守义老师同意我来做《守义·图》之后,我先将该书稿费送到了他的公子车行老师处。过了几天,车行老师把那些插图整理好,刻成光盘让我去取,见面后他对我说,老爷子说了,不给钱也让你做。

我相信这不是一句客套话。

我有幸与一些大师级人物接触,很重要的一点体会是,那些我们平时很注重的方面,他们却根本不往心里去,甚至表现出某种程度上的憨傻。没办法,俗世中的许多东西,不配去让他们费神计较。

如今守义老师已经仙逝,我说不上是深情缅怀,只是感念他的画与我们相伴的那些平静流淌的夜晚。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222