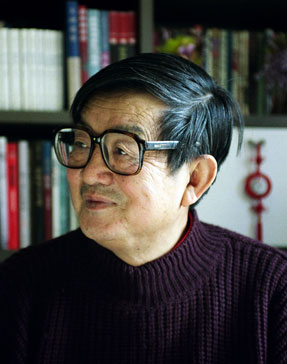

“磨稿人”章仲锷

10月4日上午,我正专注地伏案写作,突然接到高桦大姐的电话,从泣不成声中听清“老章走了”的那一刻,我真不相信自己的耳朵。正待再次相聚的我,真不相信这会是真的!

差一点成为儿女亲家的我和他,感情太深了。我们是从1978年初冬开始,整整三十个春秋,而且是对我命运起着关键作用的交往啊!

那是我生平最迷惘、最为失落的时日。曾经被出版社邀去参加“三结合”创作了一部所谓反映教育革命的长篇小说的我,面对文学的第二个春天的来临,真不知道应该怎样把握自己。出于社会上那股拨乱反正所带来的扑面的勃勃朝气,出于长期形成的写作冲动,我搁不下手里的笔,草成了九万多字的中篇小说《现代人》。这是相当尴尬的篇幅,作为单行本向出版社投稿,字数不够,找杂志发表吧,当时国内因“文革”停刊的文学杂志都没有复刊,唯一引起我注意的,是北京出版社刚刚创刊的《十月》。当时,我与刘心武还没有交往,也不知道他就是此刊的创建者之一,就以自由来稿的方式寄去了。没有料到,不到两个月,就有了回音,不是退稿,而是一封平信,密密麻麻的两整页,署名是章仲锷。这封信给了我两大意外,一是我从来不曾接触过这位编辑,却署上了他的姓名;二是对稿子这些看法是他和心武的共同“感觉”。这“感觉”,即是对这部小说热情的肯定以外的那许多“不足之处”,希望我做较大的修改。我兴奋异常,当即回信,同意他们的意见,而且把我修改方案详尽地写给了他。我很快得到了回信。对我的修改方案做了评估以后,还说最好能当面研究。我自然求之不得。商定由他到上海来。不久,他果真来了。给我又一个意外的,同行的还有心武。他俩在静安宾馆一住下,就拎着一大捆稿子直奔我家。当时,我一家三口,住在河南中路福州路口仅能容膝的十一平米的陋室里。心武兄一坐下来,就问我有否针线,因为他中山装上的一颗纽扣掉下来了。他就边缝边和仲锷一起,谈起了我的稿子。在这一刻,我虽然十分感动,然而,如黑云一般笼盖我心绪的,却是忧虑,忍不住打断了他们的话,把这份忧虑推出了口:“《十月》真能够发表我的小说吗?我是写过《钟声》,有可能给人往黑线上挂的人啊!”仲锷打破了他惯有的深沉,断然回答:“我们知道!为什么不能发?只要你是中华人民共和国的公民,我们就发!”心武则笑了起来,问我:“你的公民权给剥夺了么?不会吧?”随之一阵大笑!这阵笑声,让我看到了一个崭新的时代,更让我发现了一份真诚友谊。

从此,我只要到北京,就要到仲锷家里去。他夫人高桦大姐总是给我包饺子。我爱吃她包的饺子,也欢喜他家的环境。他家来来往往的,差不多都是活跃在文坛的作家。在他与心武一起到我家前后,他欢喜给那些戴过右派帽子的作家,提供重新亮相的机会,平反风一过,他则热衷于将年轻人推上文坛。不过,他绝不是以自己的感情投资,把成群作家捏在手心作为“资本”的编辑。那是他从《十月》调到《当代》,我在他手上发表了几个中篇小说以后,他约我为《当代》写一部长篇小说。我的《大上海沉没》完稿时,他刚从《当代》调到《中国作家》。我不能不问一问他,这部稿子应该给哪一家。他断然回答,给《当代》,《当代》的长篇小说是有影响的!他考虑的,是作家利益,而不是他自己。

对文学编辑工作,他的确达到了一种一般编辑未到达的境界,他完全可以成为一名出色的作家。可是他却乐于成为文学园地里的护花泥土。王蒙亲昵地称他为“我们的章大编”。的确,平时,他沉静寡言,除了足球,心里差不多都是稿子,他家里总是堆满了稿子。他不时搬家,但是不管怎样搬,家庭布局怎样变化,书房上最醒目处悬挂的总是秦兆阳题赠的匾额:“磨稿斋”。笔酣墨畅的三个楷书以外,并附有兆阳先生所写的一首诗:“磨稿亿万言,常流欢喜泪;谁云编者痴,我解其中味!”

多么精彩多么传神多么准确的一个“磨”字!作家、编辑,都是消磨生命的行当,不同的是,作家在稿子里一格格消磨生命,希冀转化成永恒的精神财富;编辑同样扑在稿子里消磨自己的生命,却没有留下丝毫痕迹,仲锷却乐此不疲,他打磨的,难道不是真正的大写的人的奉献精神吗?

是的,这是人生境界的打磨。兆阳先生只写到了磨稿人的“欢喜泪”,而未写“痛苦泪”。仲锷是经历了痛苦的。那是1998年,在他主持的《中国作家》上以整本杂志的篇幅发表了赵瑜的长篇报告《马家军调查》以后,以其大胆的揭秘,引起了国内轩然大波。我突然接到大姐的一个电话,说她和老章都在上海,希望我马上到她住的旅馆去,帮帮她的忙!我当即赶到了他们所住的旅馆。仲锷消瘦了许多,精神亢奋,滔滔不绝地向我叙述,他签发这部报告文学是认真负责的,他不怕任何人指责,也不怕捅到法庭上去,他要为自己辩护…… 我这才知道,这部报告文学给他带来的压力是多么大,不仅马家军当地行政和体育管理部门,还有……就因为这样,大姐才把他带离京城南下,寻求一份平静,以免精神崩溃。我焦急得只能百般劝解,竭力安慰,陪着他过了一夜。后来,他特地给我写了一封信,开头就是这样一个呼唤:“天白,我的好兄弟!……”我不禁流下了眼泪。

风波过去了。他又沉醉在磨稿之乐里了……今年春天,他夫妇来上海,我们欢聚于和记菜馆,谈文学,谈别后的种种,谈到文汇报发表的中国四大名编中的他,我说要拿文中许多没有写到的情况另写一篇,他说这要安排时间详细谈谈。正期待着这一天的到来,料不到却接到这样一个电话……

这样的“磨稿人”,时间将会将他花了一辈子打“磨”出来的这个大写的“人”字,磨得无比灿烂!

————俞天白

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222