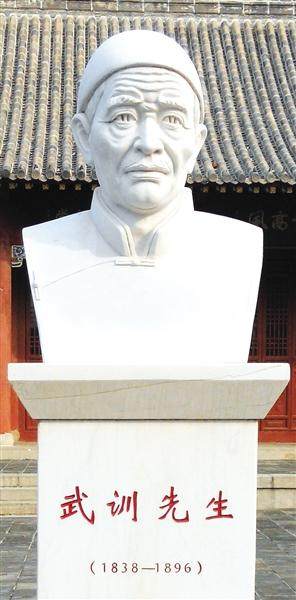

武训用自己卑微的身躯,承载着很多人的信仰

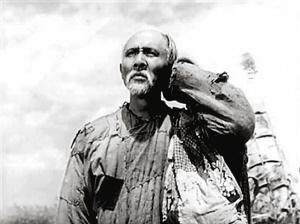

不止大家有没有看过《武训传》,没看过的话,希望大家看看这部电影,不是因为电影有多好,是因为武训这个人。

武训,清代山东省堂邑县(今属冠县)柳林镇武庄人,家境贫苦。没有名字,因家中排行第七,被别人称武七。

少年时,武七去给当地大户干长工,因为不识字,被人赖掉了三年的工钱。这个时候,他发誓,要让孩子们都有书读,不为别的,就为了以后不在吃没有文化的亏。从此,武七的后半辈子一直都在为此付出。

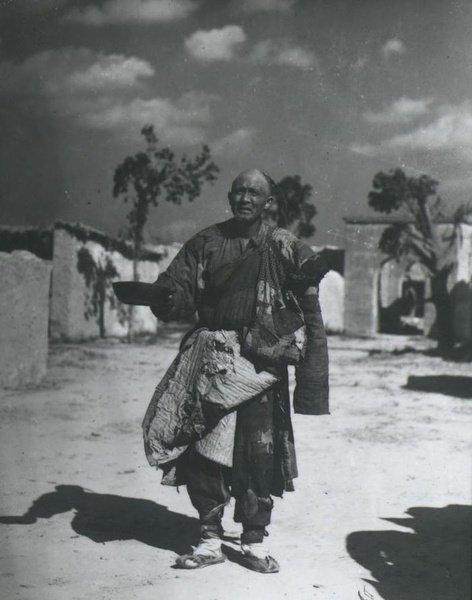

时年21岁的武七开始一步一步的为了他的梦想去努力。没有安身立命的本领,他便四处要饭乞讨。他烂衣遮体,头发脏乱,面目污黑,但却很快乐,一边走一边唱着自己编的歌谣,四处乞讨。几年下来,这个行走于世间的追梦者,走遍了山东、河北、河南、江苏等地。

每次讨得比较好得衣物和饭食,他都会卖掉换钱,只吃最差的食物,边吃边唱:“吃杂物,能当饭,省钱修个义学院。”。为了吸引大家,他还像个江湖杂耍艺人一样表演锥刺身、刀破头、扛大鼎等节目。有时候甚至吃毛虫蛇蝎、吞石头瓦砾,只是为了多获得一枚铜板,早一步修建好学校。为了吸引大家,他不惜把自己的辫子剪掉,只在额角上留一小辫,装扮成戏里的小丑模样,以获得别人的施舍。

扮丑卖乖,哗众取宠,一切都是为了实现自己心里的想法,走在路上,他就是个孤独的梦想家。白天乞讨卖艺,晚上纺线绩麻,边做活边唱:“拾线头,缠线蛋,一心修个义学院;缠线蛋,接线头,修个义学不犯愁。”为了赚钱,什么都做,农忙时给富人打短工,为人做媒红,当信史,只是为了那一点儿谢礼和佣钱。晚上数钱,是他最快乐的时候,数着一枚枚的铜板,就像看间了一件件私塾正在建起,这个时候,他是最为满足的。

他整整付出了三十年的青春岁月。在他半百之年,终于修建了第一所私塾——崇贤义塾。

在学校建成之后,每次开学,他都换上了自己最好的衣服,站在门口,先拜老师,次拜学生,一直持续了很多年。不久之后,武七与寺院合作,在馆陶县杨二庄兴办了第二所义学。又过了几年,武七又靠行乞积蓄,并求得临清官绅资助,用资3000吊在临清县御史巷办起第三所义学。武七一心一意兴办义学,为一生不娶妻、不置家。所有孩子读书,不花一分钱,中午还备午饭。

他对老师敬若神明,每次置宴招待老师,他都会请当地名绅相陪,自己却站立门外,专候磕头进菜,待宴罢吃些残渣剩羹便匆匆而去。有次他看到先生在午睡,便在床边侍奉。先生醒来后,感动不已。每当知道学生贪玩不好好学习,武七会下跪哭着劝孩子:“读书不用功,回家无脸见父兄”。义塾老师对他十分敬惮,学生们也不敢有丝毫懈怠,大家都严守学规,努力上进。县志记载:学有所成者甚众。

山东巡抚张曜闻知武七义行,特下示召见,并下令免征义学田钱粮和徭役,另捐银200两,同时奏请光绪帝颁以“乐善好施”的匾额。武七的绝世奇行轰动朝野。清廷授以“义学正”的名号,并赐名武七为武训,赏穿黄马褂。从此武训声名大振。

一个人,三十年,乞讨奔波,哗众取宠,只是为了为孩子们有学上,不被人欺负。为了修建义学,一生未娶妻。大家知道的,只是我写下的这些文字,但他所付出的,却是他的大半生。在民国时期,有家学堂期末问答有一题,你最敬佩的人是谁?半数人以上的答案都是他。在改革开放之后,武训家乡还记得武训的贡献,念着他的好;武训啊,那是俺们的大善人、大圣人。

记得《哈佛家训》里有个邮差,每次出门都会捡石头,别人不理解,向他询问,他说自己在盖一座城堡,大家都觉得他在异想天开。30年后,一座用石头盖起来的城堡享誉全国。他和武训是一类人吧,为了自己的梦想,不在乎别人的眼光和讥讽。顶着世俗的偏见,一步一步向着自己的梦想走出。像逆流而上的大马哈鱼,为了种族的使命,跳过3米的落差,迎着黑熊和苍鹰,向着自己的发源地不停的进军。

冷眼嘲笑,动摇不了我的脚步,只要你能给我一个铜板,我就离梦想更近了一步。就算不被世人理解,我自己心里明白就好。就算在生命之火在明天熄灭,也不会有太大的遗憾,我的一生,都在朝着自己心里的方向前行!

现在,知道武训的人已经很少。多少少男少女们痴迷于各种明星、主播。只知道郑智化,不知道郑成功;只看见MC天佑、却忘记了詹天佑。机场里,明星出现呼呼啦啦围上一群人;。当年袁隆平教授下飞机的时候,竟然有人问他是唱什么歌的。万幸的事,这样的人只占少数。

很多人就像武训一样,用自己卑微的身躯,承载着很多人的信仰。默默无闻埋头于自己的行业,拿着微薄的薪水,坐着最伟大的工作。他们卑微的身体里,住着的是最为高贵的灵魂。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222