翟树岩一片赤诚为农民

对于常年奋战在基层一线的农业新闻记者来说,这原本是一次和平时别无二致的采访,而这一次,记者翟树岩却永远留在了春耕一线的路上……

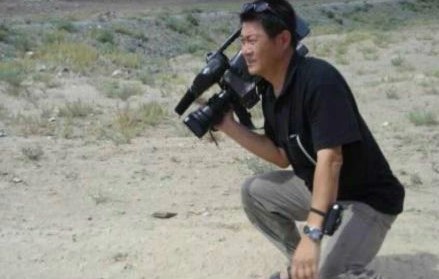

此次拍摄抗旱现场(翟树岩 图右一)

一片赤诚为农民

去冬以来,受持续少雨影响,我国多省陆续出现旱情。刚刚完成在河北省邯郸市春耕走基层拍摄的翟树岩、客雯,又辗转赶赴四川省宜宾市,与已先期到达的记者谭老丫汇合,报道当地的春耕抗旱。筠连县地处四川、云南两省交界处,群山起伏,此次干旱时间已长达半年,特殊的地理环境让农民饮水及灌溉全面告急。在从当地农业部门了解情况后,三位记者立即赶往了筠连县旱情最为严重的筠连镇旗隆村。旗隆村位于大山深处,海拔一千多米,由于极度干旱,村民急于寻找水源,村民连续打了5口井,却都是废井。三位记者到达打井现场后,翟树岩火速投入工作,跟踪拍摄了一位返乡打井的农民工。第六口井挖到八米深,依然没有水冒出,身材较小的编导谭老丫决定,亲自下井查看。套好绳索慢慢下井,一米,两米,三米……空气越来越稀薄,呼吸越来越困难,谭老丫终于下到八米深的井底,探明情况后返回,老翟用摄像机完整记录全过程。在拍摄一位村民用双手一点点扒土挖井的现场,一直扛着摄像机的翟树岩发现,此时小伙子的双手已满是泥土和血污。拍完镜头后,他紧紧地拉起村民的手,流下了眼泪。面对日益严重的旱情,翟树岩不仅详细地记录了农民的抗旱工作,还在工作之余主动与村民一同打井。他一边挑着挖井的泥土,一边喝着苦涩的井水。他骨子里对农民的感情,是那么深厚和诚恳!在四川雅安贫困山区的悬崖小学采访时,他看到贫困孩子生活困难,就立刻把身上的全部现金2000元分成20份,悄悄地放在孩子们的书包里;在四川凉山州昭觉县四开乡拍摄艾滋遗孤时,他又是将全部现金1000多元,送给孩子们当回家的路费。他常说,农民是我们的衣食父母,尽自己之所能,察农民之苦,急农民之急,问农民之需,才是一名合格的农业记者。

工作中的翟树岩

尽记者之责任

记者的首要天职就是以最快的速度向外界传递真实的信息,做党的喉舌,传播中国正能量。农业记者的天职就是为亿万农民服务。为了尽可能多地拿到第一手的新闻素材,三位记者不辞辛苦,辗转多地。5天时间跑了3000多公里,走访了六七十位农户其中有近1000公里的山路,。为了节省拍摄时间,他们早出晚归,把所有能利用起来的时间都用来拍摄。累了就在车上睡会儿,晚了就住在村子里,饿了就吃顿简单的农家饭。凭借着扎实的工作作风和敬业精神,老翟他们用镜头记录下了真实而丰富的农业生产、农民生活的素材。

在筠连县春风村,老翟他们拍摄了当地是如何利用喀斯特地貌,因地制宜,种植李子树,为农民创造收益。为了记录下当地农民抗旱保春耕的现场,老翟他们索性就住在村子里,与农民一同劳作,一同生活。在隆昌县,几万亩毛竹干枯而死,土一捏就变成碎块,水塘已经干涸。看到这些触目惊心的干旱现场,老翟他们急在心里,到底有没有抗旱的好经验好办法。3月21日中午,在完成拍摄后,报道小组在吃饭时得知,在旱情同样严重的眉山市,当地正在靠引水来让老百姓用上水。老翟他们当即决定,立刻赶往那里采访报道。而这一次出发,却没能到达。在新闻战线奋斗了近四十年的翟树岩,永远倒在了去采访的路上。他永远保持一名共产党员的优秀品格和高尚情操,脚踏大地,头顶责任,扎根在最基层,献身在所不惜,点点滴滴,感天动地。

待同事如手足

翟树岩、谭老丫、客雯是春耕一线走基层记者的优秀代表。其中,翟树岩58岁,谭老丫43岁,客雯31岁,老中青三代记者薪火相传,是采访一线亲密的战友,也是生活中的兄弟姐妹。

翟树岩,生于1955年12月31日,是栏目里最为年长的记者,同事们亲切的称他翟老师、翟哥。

他是一位好老师。凭借四十年的电视经验,他不仅个人技术精湛,还带出了许多经验丰富的一线记者。前三十年,他一直在部队服役。来《聚焦三农》的十年中,他为栏目的发展做出了无私奉献。无论是地震、泥石流,还是洪水、雨雪冰冻灾害,他都身先士卒。十多年来,他创作的《狠刹农村吃喝风》被中央电视台评为二等奖,《坑人的假豆粕》、《私采滥挖何时休》、《农牧民的春天》等作品多次获农业部优秀作品奖,2009年老翟拍摄的内参片《谁为我的学费买单》得到国务院领导的批示。栏目中许多新来的记者都是老翟手把手的带上新闻之路。栏目的一位同事追忆道,“我就是翟老师一手带出来的”、“每一个镜头、语言都是他手把手教我”、“他让我在摄像机前的出镜有了信心”。像这样的例子在《聚焦三农》栏目不胜枚举。翟老师——不仅是一个称呼,更是许多同事对他的尊重和感激。

他又是一位兄长。今年3月,在邯郸采访春耕生产时,当地气温突降,女记者客雯衣服单薄,老翟把自己的外衣脱下,披在客雯身上,并乐呵呵地说:我是当兵出身,抗冻。时至今日客雯依然忘不了这份来自兄长的温暖和呵护。而在老翟去世的前一天,他拍摄的节目《珠三角缺工启示录》在《聚焦三农》栏目播出。这期节目的记者多次与老翟出差拍摄,她回忆起2009年在湖南邵阳拍摄留守儿童的遭遇。当时为了进入深山区拍摄留守儿童境况,老翟他们先乘汽车,再坐拖拉机、然后换乘摩托车、最后步行10多里进入一个十几户人家的自然村。当地农民说他们平生第一次见到摄像机,更是第一次见到扛摄像机的记者。下山返回时,由于路窄坡陡,所乘的车一头栽倒在路边1米多深的沟里,所幸没有人员受伤。再次上路时老翟说:“干咱们这行的,遇到比这危险的还多呢,你坐在司机后边,那安全,我岁数大了,坐副驾。”谈到这里,记者早已泣不成声,就是这位一天前还嘘寒问暖的大哥,转眼已天人永隔。他是个名副其实的大哥,他永远把安全留给别人,把责任和危险承担在肩上。

他还是一位优秀的摄像记者。同事们亲切地称呼他为“翟哥”。这两个字的背后是一份任劳任怨。只要他在单位,从不挑剔采访任务的急难险重,他第一句话总是:“行,没问题”,永远将百姓冷暖放在心灵最深处。工作中的他更是劲头十足,在拍摄中老翟几乎是摄像机不离手,随时抢拍抓拍镜头,并善于运用自己的机敏解决难题。2009年在福建调查一起农民土地被违法侵占时,由于一时找不到相关证据,调查陷入困境,而这时老翟利用一个空隙,从当地政府的公告栏中拍摄到一份政府文件,有力地证明了地方政府少批多占的违法占地事实。十年来,老翟的足迹遍及大江南北,神州各地。无论是天山脚下,还是青藏高原,无论是东部沿海还是西部边陲,到处都留下了他的身影。他是一名战士,他说过,摄像机是他的枪,他要用枪打好一个又一个胜仗。他喜欢电视创作,曾经写下过这样的人生格言:“这辈子第一爱电视,第二爱汽车,第三才是老婆孩子。所以工作起来有一种狂劲。”事实上,翟树岩非常疼爱女儿,外出采访还会给孩子带小书包、小鞋子等小礼物。 但干起工作的那股“狂劲”实实在在的令人佩服。在工作之余,老翟总是讲笑话逗大家开心,人缘极好,所有的编导都希望和他一起出差。就在他出事前五分钟还在微博上给大家发受旱地区一路上的见闻。

噩耗传来,所有的同事和亲朋好友都悲恸入髓。纵有万般不舍,却无法换回这个曾经拍摄过无数好新闻的优秀记者,这个曾经与我们并肩奋战的良师益友,这个心怀热忱、追逐理想的好人。惟有继续拿起我们手中的摄像机,到广阔的农村中去捕捉并记录下更多的新闻素材,扛起记者的担当与责任,为农民发声,为农民代言。

斯人已逝,但我们的农业新闻事业却不会就此停止。还在治疗中的谭老丫和客雯两位记者说,他们一定要以最快的时间,把这期四川抗旱的节目制作播出,要给已经走了的老翟一个告慰,也给干旱中企盼的农民一个交代。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222