聆听陈锡联将军讲“夜袭”

陈锡联是我军历史上骁勇善战、智勇双全的猛将,也是刘邓大军中的主将,更是刘伯承、邓小平的爱将。陈锡联建国后曾先后担任中国人民解放军炮兵司令员,沈阳军区、北京军区司令员,中央军委常委,国务院副总理和中央政治局委员,1955年被授予上将军衔。“夜袭阳明堡”这一震惊中外、永载我军史册的光辉战例,就是由时任八路军一二九师七六九团团长的陈锡联一手谋划和指挥的!

/来自在建军八十周年之际,八一电影制片厂以“夜袭阳明堡”一战为题材,摄制了战争故事片《夜袭》,用胶片还原了70年前的惊心动魄的一幕。多种情感的交织,使我连看了两场,也迫使我坐下来将20年前采访陈锡联将军的情景过一次“电影”。

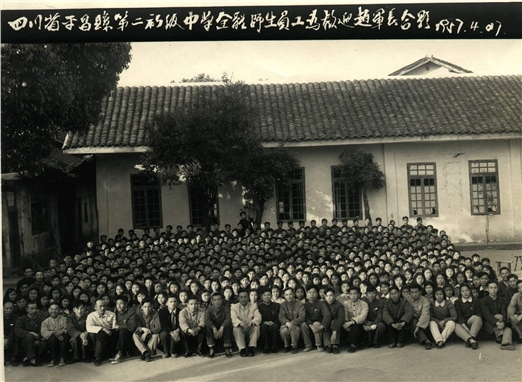

1987年初,为了筹备南京军区某“百将团”建团60周年团庆活动,一直在部队司令部做参谋工作的我被抽调去担任“百将团”团史编写组组长。“百将团”建于红军时期,在战争动乱中建制多次发生变化,抗战时期的八路军一二九师七六九团是其前身,陈锡联就是七六九团的第一任团长(1937年8月至1938年4月)。1955年授衔时,从这个团里出来的少将、中将、上将、大将就超过一百人,因此得名“百将团”。部队领导明确指示,这部团史要请陈锡联将军题名,并拟名为《光辉的六十年》。

1987年3月初我直奔北京,任务有三条:一是邀请在京的原七六九团老首长回老部队参加团庆;二是采访和核实编写团史所需内容;三是请老首长们题词,特别是陈锡联将军的题名必须要拿到手!到北京后,根据部队领导的预先安排和提供的线索,我首先联系上了陈锡联的老部下、曾经担任七六九团团长的赵兰田。赵兰田同样是一位传奇式人物,创造过近距离一枪毙伤7名敌人的记录,他同时也是一位很热情和善的老人,建国后曾先后任北京军区、沈阳军区空军政委、空军顾问等职,1955年被授予少将军衔。赵老当时已卸任在京休息,对北京的情况比较熟悉,他帮我联系并带着我采访了不少老首长,其中有郑国仲将军(1939年6月至1943年8月任七六九团团长,建国后曾任海军副司令,1955年被授予少将军衔)、马忠全将军(1943年9月至1945年6月任七六九团团长,建国后曾任海军副司令,1955年被授予少将军衔)、李德生将军(1945年8月至1946年7月任七六九团团长,时任国防大学政委,曾任北京军区、沈阳军区司令、总政治部主任、政治局常委、中央军委副主席等职,1955年被授予少将军衔,1988年被授予上将军衔),还有担任过七六九团政治处副主任的张南生将军(建国后曾任北京军区副政委,1955年被授予中将军衔)和在七六九团改编后任团政委的刘萱将军(建国后曾任南京高级陆军学校副政委,1961年晋升为少将军衔)等。在这里特别值得一说的是,不久前在全国引起强烈反响的战争题材电视剧《亮剑》就是以八路军一二九师为背景拍摄的,剧中团长李云龙的素材有很多就来自于陈锡联和王近山。陈锡联是王近山的老上级,陈锡联任三八五旅旅长时,王近山就在七六九团任团长(1938年10月至1939年5月)。王将军是一位令敌人闻风丧胆的悍将,人称“王疯子”。但当时王近山将军已经逝世,无法采访,实属遗憾。在赵兰田的帮助下,我很快联系并预约了陈锡联,于是就有了接下来的采访。

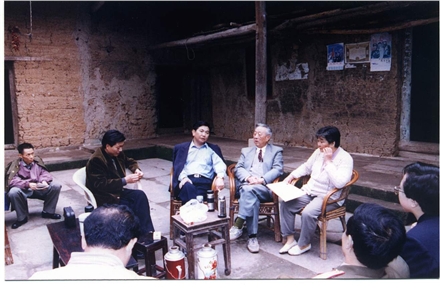

二、1987年3月中旬的一天,按照约定的时间上午十点,在赵兰田将军的带领下,我们来到位于北京新街口航空胡同陈锡联的住所。航空胡同不是很宽,一看就知道是条老胡同,比较僻静。将军家的大门也没什么特别,只是围墙比别人的高一点,胡同里的人来来往往,川流不息,好像并不知道这里住着一位战功显赫的将军。警卫通报后,将军的秘书李巴夫出来迎候我们,并说陈锡联将军已经在客厅等候。李秘书与赵将军很熟悉,还问赵将军的感冒好了没有,赵将军开玩笑说:“老团长定的时间,小团长不敢变。”将军家的院子比较大,进大门后,我们把车停在了警卫班门口,然后又向前走了足足二三十米才到将军住的房子。我当时感到很好奇:房子是很普通的砖墙砌成,看不出究竟是二层楼还是三层楼,不像住宅,而像个礼堂。赵兰田将军熟门熟路,我紧随其后。客厅在大门的右侧,沙发后面还用屏风隔了一块另用。赵将军进客厅的第一句话就是“首长好”,陈锡联将军说了句“你们好”,声音显得很粗壮,带有一丝沙哑。紧接着赵将军对我作了一番介绍,我向陈将军恭恭敬敬地敬了一个军礼,陈将军像对待客人一样,伸出他那抓了一辈子枪杆的大手同我握手,说:“你的来意我已知道,老部队来的,我欢迎!团庆我可能去不了,有几件事要做,还要报经中央批准,其他事我都可以满足你们!”听了这句话,我心里的紧张情绪一下减轻了许多,起码题词有把握了。

听了我汇报的老部队团庆活动筹备方案后,陈将军说时间不能变,就定在

此次采访陈锡联将军我是有备而来,也是有的放矢的,原团史资料中对当年陈将军亲自策划和组织的那场以弱胜强的恶战——“夜袭阳明堡”战斗记载比较简单,需要重新编写。打开话匣,陈将军好像又回到了50年前硝烟弥漫的战场。

三、“夜袭阳明堡”的战斗经历是陈锡联和战友们用生命和鲜血谱写的,所以尽管已经过去了整整50年,但将军仍记忆犹新,讲述很仔细,条理分明,加之有录音,我稍加整理,便重现了一则动人的战斗故事:

战斗发生在1937年10月。

七七事变后,根据国共合作宣言,陕甘红军主力改编为国民革命军第八路军(以后又称第十八集团军),出师华北抗日前线。1937年8月,红四军第十师在陕西省三原县石桥镇地区进行整编,改编为八路军一二九师三八五旅七六九团,师部改编为团部,所辖红二十八、三十、三十一团分别改编为七六九团的第一、二、三营。由于部队缩编程度大,陈锡联由红十师师长改任七六九团团长,其他许多团长、营长也只能屈任营长、连长。

1937年9月下旬开始,日军从晋北大举南犯,国民党军于

说到这里,陈将军突然停顿下来,把脸转向赵兰田将军说道:我要告诉你们一件事,以前很少说过。接着他放慢了语速,也放低了声调,说:“那天黄昏后,部队正准备出发,三营营长赵崇德手拿一个小布袋来找我,一见面就说:‘老师长,这是我从1932年参加红军到现在积存下来的一百多块大洋,如果回不来,就作为最后一次党费吧。’还没等细问,三营长就转身回去带队出发了。”陈锡联将军说到这里很动情,连续说了两声:“可惜呀,可惜!”因为赵崇德营长没能回来,那一袋大洋后来真的由他代交给组织处理了。对三营营长赵崇德用一百多块大洋作党费的事,我后来查阅了好多资料,没有发现相关记载。后来我陪赵兰田将军在庐山、南京、徐州等地审稿时,又见到不少“百将团”的老将军、老首长,但当我查询这一细节时,他们大都表示记不清楚,只有赵兰田将军说过有此事。电影《夜袭》中没有反映这段情节,刚出版的《陈锡联回忆录》中对此也没有文字表述,但当时陈锡联将军当面亲口对我叙述这件事却是千真万确的。我对此确信无疑,这是一件不为人知、具有一定宣传价值的史料。

三营长牺牲了,但整个三营的攻击却非常顺利和成功,只用不到一小时的时间就全部结束了战斗。在赵营长带领下,三营成功偷渡滹沱河,利用朦胧的月光,秘密对敌机场展开了战斗队形。赵营长带着突击连以迅速勇猛的动作向敌接近,直到距敌机仅二三十米的地方敌人还未发觉,但在进入机场向敌警卫部队接近时被敌哨兵发觉,双方随即展开了激烈的战斗。赵营长指挥突击连将敌人压制在掩蔽部内,指挥后续连队迅速跟上破坏飞机。赵营长甩出两枚手榴弹炸毁了一架飞机后,立即运动到一侧的掩体作掩护,指挥部队行动。这时守卫机场的日军不顾一切地向停机场冲锋,妄图阻止我军破坏飞机,但为时已晚,破坏飞机的两个连队动作迅速、干脆,按预定计划用捆束手榴弹将停在机场的所有飞机全部炸毁。任务已经完成,赵营长随即指挥部队撤退,可就在离开掩体不到几米时,一发子弹打中了赵营长的胸部,他一头栽倒,通信员将其背下来后,他连一句话都未说就永远地闭上了眼睛。

赵营长牺牲的情节在电影《夜袭》中有一定表现,但与陈将军叙述的大相径庭。陈将军从头至尾没有说一句自己如何亲自冲入机场炸飞机和日军拼杀的话,而《夜袭》中表现将军亲自与日军拼杀的场面不但有一定长度,且十分壮烈。另外,将军从小就长得比较壮实,14岁当“红小鬼”时就有个绰号叫“小胖子”,而电影中扮演将军的演员虽然精干,却比较清瘦,与将军本来的形象有一定差别。我认为这是电影故事反映主题内容的一种表现技巧,也是电影艺术表现的需要,无可非议。

赵营长的牺牲令全团上下悲痛不已,但整个战斗取得了辉煌的战果。这一仗除将日军24架飞机全部炸毁外,还毙伤日军警卫队100余人,我军仅伤亡30余人。战后,陈锡联和副团长汪乃贵用电台向朱德总司令、彭德怀副总司令、刘伯承师长、张浩政委作了报告,总司令听后很高兴,刘师长连声称赞:“七六九团打得漂亮!”蒋介石还向我军发出嘉奖令,并给七六九团发了奖金。在阳明堡战斗之前,饱受日军飞机轰炸之苦的国民党第二战区副司令长官、忻口战役总指挥卫立煌致电周恩来副主席称:“阳明堡烧了敌人24架飞机,是战争历史上从来没有过的事情,我代表忻口正面作战的将士对八路军表示感谢!”

四、听完陈锡联将军“夜袭”故事后,时间已近12点。赵兰田说:“首长,今天就这样吧,您再慢慢回忆回忆,我们过几天再来。”由于陈将军听力不好,一直戴着助听器,赵将军就向陈锡联将军靠近了一点说:“老部队要你题个词,就写‘光辉的六十年’,行吗?”陈将军毫不犹豫地说:“行!让我好好练一下,过几天来拿。”赵将军示意我赶快走,因为已超时了。最后我大胆地向陈将军提出照一张合影的建议,陈将军一口答应:“行,就在客厅照。”于是我就有了一张难得的合影,直到现在我都把它放在办公室里。

一周后,我又随着赵兰田来到陈锡联将军的住所,将整理出来的录音文稿带去请陈将军审阅,也如愿以偿取回了陈将军“光辉的六十年”的题词。后来,这一题词被存放进“百将团”团史陈列馆,并被作为该团团史的书名。我编写组组长的使命也在编写完成后结束,并将所有原始采访录音和文字记录全部交给“百将团”保存。《光辉的六十年》全书22万字,我独立完成了9万多字,老首长们和部队的反映还不错,部队党委为此给我记了三等功。

二十多年来,我从部队到地方进行过很多次采访,有些经历已慢慢淡忘,但对陈锡联将军的采访是我终身不会忘记的!谨以此文表达我对陈锡联将军的深切怀念,同时也献给锻炼和培养我成长的“百将团”。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222