清华大学陈志华教授纪念馆

9

9月初,汤村前去拜访清华大学陈志华教授,他感慨:又去拜访清华大学陈志华教授,90岁高龄,中国乡土建筑和文化保护的里程碑,其人其事其志其文,后世敬仰,我虽不是他的正规学生,但他的一堂演讲,为我创立古村之友和推动民间文化复兴埋下了火种。老先生桃李满天下,我们理应延续和发扬陈老的精神和事业,我有心于推动成立“陈志华乡土文化保护公益基金”或“陈志华乡土文化保护奖”,让更多人体会这份精神,薪火相传。

教师节即将来临,我们一起重温陈老的人生故事,砥砺自我。

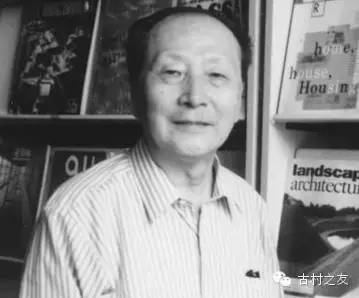

陈志华

清华大学建筑学院教授

1929.09.02

出生于浙江宁波市

1947

入清华大学

社会系学习

1949

转入清华大学营建系,系主任梁思成

1952

毕业于清华大学建筑系,留校任教直到1994年退休

1989

开始乡土建筑调查研究

从1989年开始,陈志华率领清华大学建筑学院的乡土建筑研究组,专门从事乡土建筑遗产的研究和保护工作,提出并实践了“以乡土聚落为单元的整体研究和整体保护”的方法论,为民居和乡土建筑领域开辟了新局面。

陈志华、楼庆西、李秋香整体地研究乡土建筑。他们制定了研究计划和学术目标:以一个完整的聚落、聚落群或者一个完整的建筑文化圈为研究对象,注重研究它们与历史形成的各种环境关系;在整体联系中研究聚落中类型的建筑物和它们所组成的聚落本身,不孤立地只研究居住建筑一种;在乡土文化的整体中研究乡土建筑,把乡土建筑放在完整的社会、历史、环境背景中,不孤立地就建筑论建筑,尤其不脱离有血有肉的生活;在动态中研究乡土建筑,包括建筑的发展演变,也包括源流和地区间的交互影响:在比较中研究乡土建筑,通过比较更敏感、更深入地发现某处乡土建筑的特色,探索造成这些特色的原因。从这些书中可以看到,他们很好地完成了工作设想,他们的调研成果具有很高的学术价值,是我国乡土文化研究的里程碑,也为国际上的文化研究开辟了新的领域。

人物故事

STORY

﹀

﹀

﹀

“将来大家会慢慢认识到乡土建筑的价值,但‘慢慢’两个字多可怕,等你认识到的时候,可能已经破坏完了。”

—— 陈志华

(点击标题,了解更多信息)

陈志华从事乡土建筑工作是从1989年开始的。那时浙江省的龙游县有一些很好的建筑,想通过搬迁来集中保护起来。在陈志华看来,从文物建筑保护的角度来看,搬迁是不好的。当时,他们要搬的时候就邀请陈志华等人给他做测绘。从那以后陈志华就琢磨,“既然一个县已经想要主动保护建筑了,这就露出一个苗头来,所以我们赶紧想办法抓这个苗头。”

从龙游工作完了以后,陈志华又来到了建德的新叶村。这个村子非常完整,根本就没有被破坏,这又给了他希望,就这样又做了一批村子。

当时,外国保护建筑都已经有两百多年的历史,而中国却还没开始乡土建筑保护。跟欧洲不一样,欧洲是城市文明,中国就是乡土文明。

在陈志华看来,乡土建筑是一个大框框,乡土文化基本上都可以装到这个框框里,你要下了乡以后,就知道中国的农村是中国文化的根,而且是一个文化的大博物馆,中国文化一多半在乡土。

然而,乡土建筑保护工作一开始就受到了巨大的阻力。“当时所有人都觉得我们是疯子,没有人支持乡土建筑保护。学校也不给一分钱,觉得你是活该。”陈志华苦笑道。

然而,经费问题并不是最难以克服的问题。在他看来,颠簸在拖拉机上,走在机耕路上,踩在烂泥里,穿过满天烟尘,好不容易到了想要保护的古村落,却不被人理解,甚至还被村民当成特务。而地方干部只关心政绩工程,更是不配合他们的工作。

这些年,陈志华目睹了大批的老村子被拆除的场景,这让他痛心不已。然而,最近几年,人们渐渐开始关注老村子,有些地方也开始流行开发古村旅游项目,这让陈志华很担心。他说,“有的地方为了赚钱,过度压榨古村落”。甚至是为了建停车场、商业街等而破坏了古村落的格局。

“福建圆楼,申遗考察的人刚一走。福建一个小朋友到我这儿来,我问情况怎么样,他说很好很好,一天卖多少票,卖饭卖了多少钱。为了卖饭把圆楼底层都拆了。这还叫什么东西?咳,赚钱。”

“怎么办?没有办法。”陈志华习惯在说了很多问题之后接上这样一句话。

与老师林徽因、梁思成在一起的时光是一种享受

陈志华最初进清华大学学的是社会学,后来因兴趣转学建筑,当时的系主任是梁思成。陈志华转系也是在老师家的饭桌上谈的,“我说我要转建筑系,他说欢迎欢迎,准备办手续吧!我就转过来了。”

从社会学转到建筑学是非常顺利的,因为建筑学里头就包含着很多社会学的东西,他说,去农村做乡土建筑保存情况的调查,做村落保护,很多是社会学、文化人类学的问题。

在他的眼里,那段跟着林徽因和梁思成后面学习的时光是值得回味的。“我们没事了就到老师的家里去,聊一聊,讨论一下问题,真是一种享受。”

老友伯纳德·费尔登爵士(Sir Bernard Feilden)

故宫申遗的那一年,陈志华陪着英国费尔顿爵士在城墙上走,到了西北角往下面看,有个木匠拿了三根木头支起来,挂着水壶在烧开水。费尔顿爵士那时已经七八十岁,吓得跳起来,喊道“故宫里面怎么可以有火呢!”走到故宫后门的管理处,费尔顿看到墙上有棵长了20年的树,老头子又火了,他对管理员发火“你们是干什么的!这是世界遗产啊,不是你们中国人的,是全世界的,怎么可以长那么粗的树!”

后来又到天坛去,费尔顿发现自己坐的汽车打算直接开进去,他就急得直跺脚,“我们怎么可以坐着车进天坛呢!”陈志华赶紧骗他说:“因为你是专家,我们照顾你。”费尔顿立即说:“要是我坐着车进天坛,我还算什么专家!”

之后他们又去了敦煌,费尔顿看到墙上有潮气,就问这种水印和潮气都怎么处理。管理的人回答他们有仪器,费尔顿一看挂在墙正当中的仪器就又火了,“我问你,如果墙发生返潮的话,是从中央开始还是从墙角开始?!”

问陈志华遇见这些事是不是也和费尔顿一样生气,“我?我已经麻木了。别处这么干不稀奇,但敦煌这样过分了吧。敦煌啊!怎么能犯这种错误。”

人物观点

VIEW

﹀

﹀

﹀

“文化不能当饭吃,也不都是很漂亮,如果 没有人做,饭还可以照样吃,人还可以照样活,但是活得有文化和活得没文化是不一样的。”

—— 陈志华

救救脆弱的乡土建筑

(点击标题,了解更多信息)

乡土建设是中国建筑遗产的大宗。不研究乡土建筑,就没有完整的中国建筑史。同样,不研究乡土生活,就没有完整的中国历史。陈志华呼吁,要研究它们,就得走出书斋,到农村去,到农民中去。

他说,中国历史有两部,一部是帝王将相史,另一部是老百姓的历史。我们研究乡土建筑就是赶快抢着写这样一部建筑的老百姓的历史。

“乡土性很少通过单栋的建筑来表现,最好一个地区又一个地区地经由维持和保存有典型特征的建筑群和村落来保护。”陈志华强调,“我们的一个根本性的主张、根本性的思想,就是不能在名镇、名村的老区里发展,必须发展新区。”

有很大一部分聚落,最好的办法是用放弃来保护它们。及时合理地维修整理古村、古镇,增加各种设施,装修内部,以提高居住质量和安全性,消灭破败的贫民窟面貌,是完全必要的。

在他看来,旅游开发应当开发名镇、名村的文化价值和历史价值,而不应当仅仅开发经济价值。因为旅游本身应当是一个文化教育活动。

把珍贵的历史文化遗产妥善地交代给我们的后代,这是我们这一代人必须认真对待的责任。我们必须交给后代子孙一个文化资源丰富、多样、和谐的生态环境。

活得有文化和活得没文化是不一样的

有些人一直疑问到底为什么要搞乡土建筑保护。陈志华说,因为这是历史文化。“文化不能当饭吃,也不都是很漂亮,如果没有人做,饭还可以照样吃,人还可以照样活,但是活得有文化和活得没文化是不一样的。”

“如果我们重视了历史,就会更文明一点,更善于思考,更知道好歹。一个国家一个民族,这么一大片土地蕴含着衣食住行,乡土建筑是这四大项的其中一项,如果将来弄得连个痕迹都没有了,有这样对待历史的吗?”

中国伟大的思想家梁启超说,中国的历史都是帝王将相的历史,二十四史中,与老百姓有关的事儿,只有赋税,老百姓的喜怒哀乐,生活状况,基本上都看不到。所以,他建议研究民间的历史和文化,扩大历史的研究范围。

陈志华说,“建筑是石头的史书,从这意义上来说,乡土建筑作为乡土社会的史书,正好补充了半本历史。”

中国应打响乡土建筑“保卫战”

2007年陈志华提出:中国乡土建筑为中国农业文明之见证,尤其表现在宗祠、庙宇和文教建筑三者之上,它们分别对应着宗族组织、泛神崇拜和科举制度,这些都是西方文明没有的。这从世界文明史的角度总结了中国乡土建筑的意义。

在国内,由于乡土建筑的价值并没有被认识,陈志华的乡土建筑研究境遇并没有得到改善,更多有文化历史价值的村子正在不断地被拆掉,取而代之的是欧式“洋房”。

陈志华说:“我已经呼吁30多年了,但还要呼吁,建立一套完整的、详尽的文物保护立法刻不容缓!西方的经验和做法已经很成熟了,我们应该借鉴。”

在陈志华看来,新农村建设本是一件好事,但新农村建设绝不是把农村已有的建筑全部拆掉,不计各户人口数以及从事各种不同的家庭副业等等,建成整齐划一的“兵营式”的房屋,而是要提高原有的农村风貌,适应各类生活方式和农村公用设施水平。“我的心愿就是让我们的政府认真了解乡土建筑的价值,支持乡土建筑的保护,真正有选择地保护。”

陈志华说

SAY

﹀

﹀

﹀

“我们当然有能力造出更舒适、更安全、更方便的崭新的农舍来,但我们,我们任何人,造不出几千年的历史、造不出古老的文明、造不出先人们的奉献。”

—— 陈志华

保护古建比登月还要新鲜

我母亲是纺织能手,但不识字,甚至没有名字,只叫“大丫头”。我幼年时候,母亲告诉我,我是我父亲在“湾”(水塘)边一锄头挖出来的。但在我出疹子的那些日子里,她在床边给我唱了许多民歌,都那么有趣,那么好听,到现在我还能背出几首。整个八年的抗日战争,我都在深山老林里的流亡学校里读书,高小和中学。衣食不周的饱学老师教养着我们,勤劳慈善的山村大婶怜爱着我们,我一生最记得牢的一句白话诗是艾青写的:“为什么我的眼中常含泪水,因为我把这土地爱得深沉!”这土地上,有生我养我的父老乡亲,我忘不了他们。

为了这个爱,我把干了大半辈子的学术工作都扔掉了,一退休,当年就决心上山下乡,邀上年富力强也曾在农村生活过的李秋香老师去调查祖国的乡土建筑。一度还有楼庆西老师合作。“暮年变法,学者之大忌”,我却没有半点留恋和动摇。

我不能忍受千百年来我们祖先创造的乡土建筑、蕴藏着那么丰富的历史文化信息的乡土建筑被当作废物,无情地大量拆除。有些竟是整村整村地拆除。我们当然有能力造出更舒适、更安全、更方便的崭新的农舍来,但我们,我们任何人,造不出几千年的历史、造不出古老的文明、造不出先人们的奉献。忘记祖先,不等于进步;进步不能以鄙薄祖先为标识。哪一个人,敢忘记老祖母脸上的一块疮疤,更何况那其实是一粒美人痣!祖先们发明了钻木取火,那智慧远远大于你使用电脑。你开着最新的汽车在高速公路上飞跑,对人类文明进步所作的贡献却远远不及祖先们驯服了一匹野马。我们现在当然要电脑,要新式汽车,要用功夫去创造更先进得多的东西,但我们要记住祖先们是怎样含辛茹苦、坚持创造和进步的。我们要懂得感谢。我们还要明白,一切伟大的发明创造,依靠的都是从钻木取火和驯服野马之类的成功点点滴滴积累起来的。

好在世界没有在空前的进步大潮中失去理性、鄙薄过去,相反,进步提醒了人们尊重过去,是过去的人创造了今天人们享受着的进步,于是,几乎全世界都掀起了汹涌的保护历史文化遗产的浪潮。保护古建筑和古建筑群体成了世界性的群众运动。这场运动,按时代说,比人类登月还要更新鲜。它是向前探索、向前开拓的回应。它一点也不拖累前进的脚步,它的追求是保证一切向前的运动只会使人类的文明更丰富、更有活力、更深入每个人的胸怀,而不是逼迫人们忘记历史,失去对文明创造者的尊敬之忱、感激之心。这样的思想感情,会是人类进步的障碍吗?

……

我们盼望同道朋友们越来越多,不仅仅是摄影和写作的,最好还有奋身投入乡土建筑的保护工作中来的。请朋友们原谅,我用了“奋身”这个词。我敢告诉朋友们,退休之后,也便是我们乡土建筑调研工作开始之后,除了住过几次医院,二十二年来,我天天都在工作,包括现在这个除夕夜,窗外正闪烁着烟火,炸响着鞭炮。当然,我还是要为我们工作的粗疏和知识的欠缺向朋友们道歉!

著作推荐

BOOKS

﹀

﹀

﹀

“虽然我们只能从汪洋大海中取得小小一勺水,这勺水毕竟带着海洋的全部滋味。”

—— 陈志华

乡土建筑是中国传统建筑最朴实、最真率、最生活化、最富有人情味的一部分。陈志华等人经过多年的实地考察研究,根据自己的亲身经历撰写了一批批古村落书籍。

正如陈志华所说,“我们无力回天。但我们决心用全部的精力立即抢救性地做些乡土建筑的研究工作。虽然我们只能从汪洋大海中取得小小一勺水,这勺水毕竟带着海洋的全部滋味。希望我们的这套丛书能够引起读者们对乡上建筑的兴趣,有更多的人乐于也来研究它们,进而能有选择地保护其中最有价值的一部分,使它们免于彻底干净地毁灭。”

1

中国乡土建筑

在和李秋香新著的《中国乡土建筑初探》后记里,陈志华写道:“这是一本远远没有完成的书。我不可能完成它,连起码的架子都搭不成。这倒不是什么大事,可惜的是,我怕,我怕我们这个几千年历史的农业大国,已经永远没有人可以完成那本书了。”

以图文随记的形式,介绍中国民间传统的地域文化,向大众传播中华本土文化之精髓,复苏久远的历史场景。

一部关于中国建筑深刻思考的著作,以朴素而厚重的笔写下中国建筑界几十年的沧桑变迁,文字朴实无华却处处流露作者严谨的治学作风和强烈的社会责任感。

2

外国建筑研究

早期陈志华先生研究外国建筑,著作有:《外国建筑史》、《外国造园艺术》、《意大利古建筑散记》、《外国古建筑二十讲》等。

3

译著

《建筑艺术》(苏联大百科全书条目)

《俄罗斯建筑史》

《古典建筑形式》

《风格与时代》

《走向新建筑》

《保护文物建筑和历史地段的国际文献》

另有《装饰就是罪恶》、《勒·柯布西埃》小传等10余篇。并与汪坦先生合作编了一本《现代建筑美学文选》,1989年出版。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222