我的思念(钱老师)

我的思念

钱曾怡

直到5月26日第三次在“病危通知”上签字,仍然不信他会永久离我而去,总以为他会好起来的。24日上午他还在家里接待杭州来访的何俊等三位教授,审阅他们“马一浮《群经统类》点校整理”的项目,谈话约半个小时。26日转入ICU病房,下午的20分钟探视之后,我还问大夫此时此刻他比进这个病房之前有无好转,大夫回答“有一点点”,心想只有一点点也好,总有希望。谁知才过几个小时就黯然长逝,生命竟如此脆弱。都怪我!4月他头晕未能参加北京的一次会议,因为3月查体心电图正常,大夫说头晕是颈椎问题,没有几天也就好了。23日发病,我又以为是颈椎的病致使头晕,还请人来家给他推拿,结果是适得其反。还是怕上医院、怕麻烦人的心理作怪,没能及时强迫他进医院抢救,追悔莫及,致成终生遗恨。

25日问他头还晕吗?他说不晕。心还疼吗?他说不疼。26日上午喂他喝水,劝他多喝点,他说“我回家就多多喝水”,这是他对我说的最后一句话。他是期盼早日回到家里的,他真的是舍不得离开我,他还没有吃够我做的饭。记得多年前的一天,他对我说:“我看到一个材料,说我的祖先董昌被你的祖先钱镠剿杀了。”不久我们在绍兴参观钱镠王的博物馆时真的看到对这个史实的图片展览。后来我有时不耐烦做饭,发牢骚说:“我的祖先欠了你的先辈,这辈子罚我给你做一辈子饭。”没想到我还欠他这么多眼泪,不知我上辈子还欠他些什么。

我和治安,1952年同为山东大学中文系语言文学专业新生,1956年毕业双双留校,1958年结为夫妻。相识至今,已是60个年头,整整一个甲子。

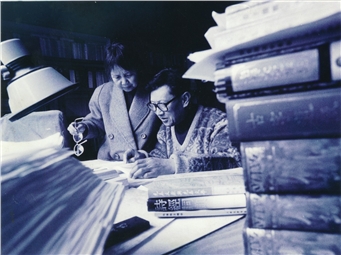

留校以后,我被派去北京教育部和语言研究所合办的普通话语音研究班学习,从此走上了语言学研究的道路。他师从高亨先生,进行古典文学和文献整理的教学科研工作。两人专业方向不同,起先都是围绕自己所承担的教学工作进行学习,各人做各人的事情。中年以后,特别是“文化大革命”中,我们同在章茂桐领导下的“《商君书》注释组”,开始学术上的相互探讨。之后,我们写的文章,彼此是对方的第一读者。从内容、标题,到篇章结构、标点符号,都会互相切磋,主要是挑文稿中的毛病,尤其注意防止“硬伤”。虽然专业主攻方向不同,仍然可以取长补短。我做方言离不开音韵学,重点在以《广韵》为代表的中古音系;他研究先秦两汉文学,整理高亨先生的《古字通假会典》,对上古音韵系统比较熟悉。我主攻方言以现代为主,注重实地调查;他熟习经史子集,他的专长正是我的缺项,这方面我得益于他的甚多。读书中只要看到有关于方言的内容,他都会一一用卡片抄出供我使用;有一个时期我热衷于现代方言分区与考古文化相联系的研究,他总会随时为我翻检查对古代文献资料;我主编的《山东方言研究》出版,他第一个看出我将西汉扬雄的时代误写成了东汉,使我得以及时纠正。时间长了,他也了解我的一些专业常识,一次北京开会回来,不无得意地跟我说,他在和与会者交谈中,不经意说出了“尖团”这个语音学术语,听到的人很是惊讶,说你怎么也懂尖团?

他一生惟教学与学术研究为重,将教学视为天职,视学术为生命,过的是“读书、教书、写书”的三书生活。嗜书成性,常以购得好书为快。20世纪50年代,兴冲冲在一处地摊上购得点石斋照相石印本《佩文韵府》一套,竟用三个月时间为之编出一个检字表。各种工具书尽量配齐,即使在“文革”期间,有的人把专业用书都处理掉了,而我们家还是不断地添置新旧书籍。瑞典高本汉1948年出版的《中国音韵学研究》中译本,正是在人家处理旧书的时候购进的,书价10元,在当时是不小的数目,以后又陆续购买了中华书局1973年印刷的前四史《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》等等。他不知家中许多衣物放在何处,但只要说出书名,都能随手从书架上检出。今年4月,他对来家采访他的媒体总结自己几十年的研究重点,是主持整理《古字通假会典》、先秦两汉文学与文献研究、《诗经》学研究、《两汉全书》的编纂及其他。辞世后清理他书桌的抽屉,眼前是手写的、打印的一摞摞历年讲稿、一篇篇论文稿件。他是文科较早学会用电脑写作的教授之一[①],遗稿中有些是同一篇论文的多种打印件,是他对一篇稿子一次又一次修改而进行再次审读用的,见证他治学的严谨。即使是像《<十三经注疏>整理研究》的立项讨论(2012年3月25日)和《子海精华编》进度和点校质量座谈会(2012年5月9日)这样的简短发言,只要在会议还没有开的前一两天,他都在不断思考、反复修改他的发言稿。我说他是“一根筋”,无论什么时候,只要他正在进行什么工作,就一门心思只想这个事情。做中文系主任是这样,筹建古籍整理研究所时也是这样。《两汉全书》项目立项之后,就心心念念全是《两汉全书》,只要涉及业务,无论到日本讲学、写论文,还是与人交谈,就三句不离《两汉全书》。

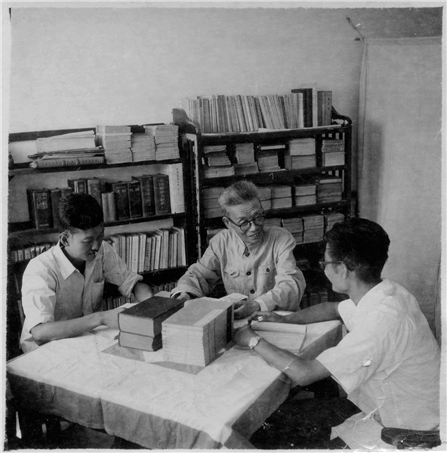

“一日为师,终身为父。”他与高亨先生情同父子,视弘扬高亨先生学术为自己学术研究不可分割的一部分。主持整理高亨先生的《古字通假会典》,用了整整10年时间,将一箱一片片零碎的字条,汇集成184万多字的鸿篇巨著;为编辑出版《高亨著作集林》(十卷)和《高亨子学研究未刊稿》(三种)费尽心思。撰写介绍高先生学术成就的论文有《二十世纪学术史上的一代大家——简述高亨先生的学术成就》、《高亨先生的<尚书>研究》、《高亨先生的<周易>研究》等等,达十余篇之多。高亨先生以外,他对其他老师也是十分敬重,深得多位先生的器重和信任。他曾是当时中文系副主任蒋维崧先生的科研秘书,以后与蒋先生亦师亦友,关系非同寻常。他曾被萧涤非先生选中,跟萧先生合招硕士生,又合带博士研究生。起初他有些胆怯,萧先生说“你不但要上,而且从出题、考试,包括以后的教学,统统以你为主”,他写过纪念萧先生的文章《珍存的记忆——缅怀萧涤非师》。他曾为黄孝纾先生的不幸深为痛惜,写过纪念黄先生的专文《怀念黄孝纾老师》。殷孟伦先生一度被人诽谤,遭受不公正待遇,连参加学术会议也被拒绝,1986年12月,他顶住压力筹备召开了“殷孟伦教授执教55周年暨学术讨论会”。“十年动乱”期间,高兰先生遭受粗暴打击批斗,哀叹“我走到了人生的低谷”[②],大家都很同情,有一次我们去家里探望,高先生动情地说:“你们才是我真正的学生。”

他待人以诚,对人很少防范。常常称赞谁谁是好人,某某是好同志。在他看来,能跟他打招呼的都是好人,“每次见面都招呼我”。虽然出生富家,生活之节俭常常令我费解。每每走过较高档的服装店,他总不肯进去看看,有几件像样的衣服,都是我做主非要为他买下才穿的。伙食上从不要求什么,西红柿炒鸡蛋、水饺是他的最爱;吃剩的菜从来不合得倒掉,说“留到明天还是一个菜”,他也是怜惜我天天为伙食操心。但是对于亲友求助,一定鼎力相帮,从不吝啬。尤其是对学生,其关爱无异于自己的兄弟子女。在业务上严格要求,但从不疾言厉色,而是在自身的行为中以严格认真的学风影响学生。为使学生顺利完成学术论文,可以代为拟订写作提纲;修改学生文稿,更是字字句句反复推敲。在生活上处处关心,处处维护,经济上只要需要,不论多少,都是有求必应,有时甚至不来相求也会主动给以支援。学生工作以后,也还一如既往,帮助他们设计研究课题、审读稿件,哪怕将自己的研究丢在一边,也要尽力支持他们所承担的各种研究项目。

他生长于一个传统的封建世家,对于董门的“长子长孙”,自己是很看重的。由于长期家庭生活的熏陶,加以所学专业影响,传统文化的意识存在于他的思想深处。据我所知,他老家日常生活中洗衣做饭等家务,都是媳妇们的事情。对于生活琐事,他是很少关心过问,或许还因为我太挑剔,总看不上他所做的,觉得达不到我的要求[③],宁可样样自己动手。见我为烧洗缝补等一应家务操劳,曾感慨地称我是他的“糟糠妻”。我说他生活能力差、粗心,他不高兴,可那年我们同班、他最知心的同学张伯海来济南,我们三人一起吃饭,记不清是在什么语境下伯海说了一句“董治安最笨”,我拍手称快,他也只好默认。但是他也有仔细的时候,过去每当工资发下,就要各自给两家汇款。他是个特别怕麻烦的人,我体谅他,曾建议,现在经济条件好了,不妨每年打总寄一次,可以少跑几趟邮局。他不同意,说“奶奶[④]每次收到汇款,都会向周围邻居夸耀‘儿子又寄钱来了’。”对于母亲的亲子之情,他体味至深,我自愧弗如!

我们两人性格各异爱好有别[⑤],他温厚豁达我急性好较真,他疏懒我勤快,他离不开面食我惯吃米饭,他爱绵软我喜酥脆,电视节目他爱体育我喜戏曲。这些不同在50多年的共同生活中多已磨平,形成种种默契。家庭经济由我掌控,他从不过问,但家里的第一台彩电和冰箱,却都是我出差时在孩子的怂恿下由他做主买回来的,以后每每说起,他还很是自得。多年来我们形成的生活准则是节俭而不奢侈,自足又稍有盈余,自立而不求人。我们对孩子一向放任不多约束,但“不许撒谎,不许拿别人东西”两条规矩十分严格。高亨先生晚年,有一次他从北京回来,告诉我高先生对他说:“治安哪,我家里的书用不着了,你挑选一下拿走吧。”我脱口而出“你不能拿!”他忙说“我没有拿!”到了老年以后,彼此更有了许多迁就:他不吃的东西家里一般不买,到了日本要到处去为他找卖馒头的商店,每晚吃粥原是他的习惯,后来成了我们家的常规;由他掌控的电视机遥控器有时也会指向中央11台戏曲频道,对我严格的卫生要求尽量适应,掉到地下的垃圾也会弯腰拾起。我心中存不住芥蒂,喜恶都在脸上,说话口无遮拦;他“心似海阔能容尘”[⑥],对我多有宽让,有时还为我辩解,说我是“刀子嘴豆腐心”。如今他永远地走了,以后还有谁能像他这样对我如此宽容?

亲朋好友纷纷劝我离开一段时间,到他们的家里生活一些日子,可我难舍和他共同建立起来的这个家;有人表示要帮我撤去他的床,改变一下屋子里的格局,可是往日朝朝暮暮,两人世界的点点滴滴都已铭刻在心,任何方式也无法稍稍抹去哪怕是一丁点点。面对卧室的空床,书房的虚空,那个人呢?常言“子欲养而亲不待”,是人生一大遗憾;我以前不知珍惜,常嫌他不干家务、不够整洁,生活上处处依赖于我,而今情愿温情待他,让他更多依赖,更多懒惰,而他却一去不复返了,这天大的遗憾如何弥补?自古人生伤离别,而永别,是回天无术,重见无期,是无奈,无望,无助。真盼人死有灵,魂魄来归。

钱曾怡

2012年10月15日

11月15日改定

作者简介:钱曾怡,董治安先生夫人,山东大学文学与新闻传播学院教授,博士生导师。

[①]女儿海元计算机专业毕业,原就职于山东省计算机研究所,1995年将所买的一台计算机搬回家来。这年儿子海恒教我们如何使用.开始时总学不会.而年仅8岁的外孙女裘玮在一旁看着看着就会了,连连说我们“真笨!真笨!”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222