父亲为什么不满意在化肥厂工作 ——父亲去世两周年纪念

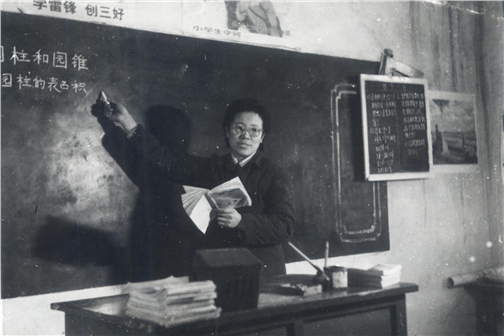

父亲工作的一半时间,也是他的黄金二十年奉献给了寿阳化肥厂。刚上班的头十年,他当了教书先生,“赵老师”的名号陪伴了他一辈子;退休前的十年,落脚在环保局的公务员行列,这样的归宿既抚慰了他在企业“受伤”的心,也成全了他要强的本性。

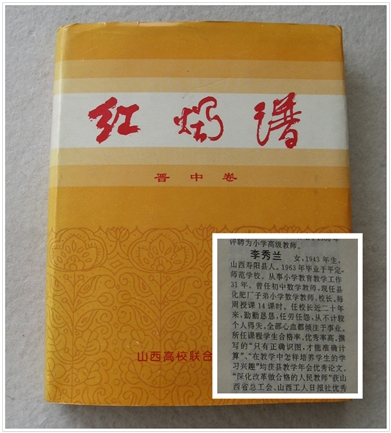

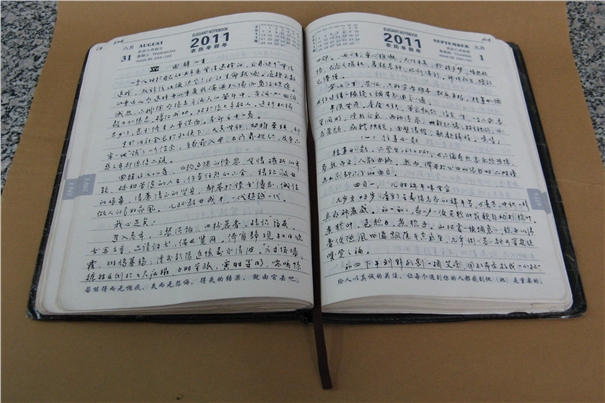

从他的回忆录《回眸》中看,他最不满意的是在化肥厂的那这段日子。他不满意“挣不脱更典型的圈子”;他不满意“忙来用”;他不满意常常“主持工作”但永远轮不到“转正”。他说:“1972年初工作上的第一次重新选择的轻率,是二十年里心情不爽的集合,这二十年里完全失掉了自己自然状态和本应该享受的轻松。”

一、派性

这些年,再也听不到“派性”一词。文革以后,“派性”就成了一个专有名词。父亲《回眸》一书,从始至终,没有一处提到“派性”。应该是他刻意回避,“派性”深深影响和伤害了他们那一代人。“由教师调一个新的单位,初衷只为避开小小学校文革形成并不顽疾的烦恼,却不料“闯入”一个廿年都挣不脱的更典型的圈子。”《回眸》中的这段话,其实讲的就是“派性”影响,只不过他用了一个现在人常用的“圈子”替代了“派性”。

文革时,寿阳有两派,一派叫“红革联”,一派叫“野火”。文革中,“红革联”得势;文革后,掌权的大多落在“野火”一伙人手中。文革后,特别是十一届三中全会以来,党要肃清“派性”流毒,“派性”没人敢再提,也没人敢明目张胆的搞“派性”。可“圈子”早在人们心中划定。父亲无论多么努力,多么出色,“组织上”就是只重用不提拔。

父亲“挣不脱这个圈子”,他归结为愚蠢的相信了“在家靠父母,出门靠组织”的信条。为此他“廿年的企业干部岗位,尽管遭遇如此环境,却依然党叫干啥就干啥,司职尽责,廉洁奉公,洁身自好度过艰难的二十个年头。”

解开父亲不满意在寿阳化肥厂工作之原因,“派性”斗争是影响因素之一。但根源还是个人性格:他不愿意阿谀奉承、结党营私;他相信党(他心中的组织),敬畏法律;他坚持原则,从不见风使舵。

二、定位

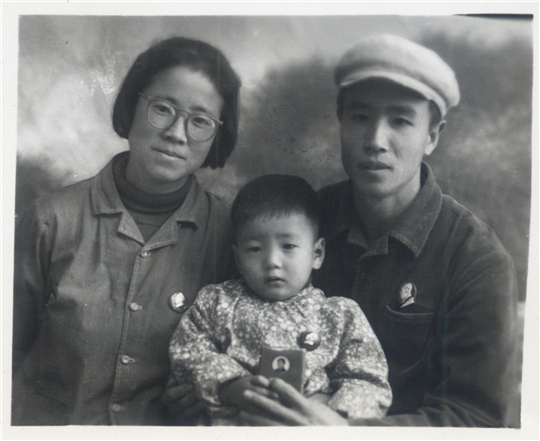

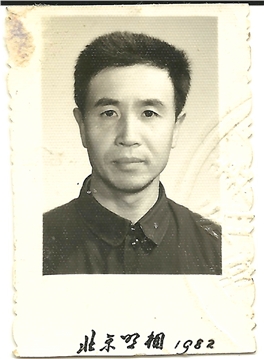

父亲说他1972年从教师到企业是个轻率选择。72年父亲刚满三十岁。一个学过化工的到新建的化肥厂工作再合适不过。上级的召唤,个人的憧憬,正值年富力强,当时的选择应该没错。

把一个学化工的知识分子,放到政工科,吃了行政饭,父亲便依赖行政序列努力向上爬,可怎么也爬不上去(他认为的目标和高度)。

父亲在企业的那二十年,只管低头拉车,不管抬头看路。如果没有“野心”就这样也还好,恰恰是他有能力,还有抱负,他等待“组织”会看到他的能力和付出,他等待有朝一日“组织”会重用、会提拔。时常的重用给他幻觉。几次三番本该提拔他而换成别人。化肥厂是县里最大的国营企业,有“企业干部摇篮”之美誉,从这里走出去的干部比比皆是,好多父亲的同事、下属。尽管我没有听到和看到他对此有任何抱怨和对工作的影响。在久久等不来“组织”对自己的认可内心该何等苦楚!

在父亲去世前的有一年弟弟在家和父亲聊天,他说我们家人更适合搞技术,凭本事吃饭,或许有更大的成绩,生活的更快乐。

人就是个实验品,在不断实践中成长。父亲在企业二十年的成长耗去了他人生最富贵的时光。1992年,父亲重新定位做出了人生一次正确的选择,他逃离了企业调入县环保局。

三、自律

父亲一生自律。细想起来源自他做人“谨慎”的性格,也可以说是“胆小”,生怕做错事,怕让人背后指指点点。即便改革开放以后,人们观念发生很大转变,他仍然坚持自己做事的原则和做人的底线。

父亲有句名言:小心强于算命。还常常说:不做亏心事,不怕鬼敲门。

他从政工干事做起,用了十年时间,升任化肥厂总支副书记,曾代理过厂长;遇到过企业逆境,也迎来过企业的春天;管过人事,也主持过技改;经历过计划经济时代,也赶上过企业承包的时候。但无论何时何种情况,他都洁身自好,勤勉敬业。

有大把的获得外财的机会,他没有争取。他也不敢争取。他要活得心安理得。他要为我们树立榜样。

记得小时候,我想要父亲做个小铲子,做不回来;冬天想做个冰车,找个巴丁或是铁丝,那么费劲;有一年大家流行制作压饼鏊子,我家就是没有,在企业工作,对于以上这些要求,再简单不过,结果就是办不到。

父母工作了一辈了,挣下一套80平米的房子,是化肥厂1996年的集资房。因为父亲已调到县环保局,母亲还在化肥厂子弟学校工作,当时是以母亲的名义集资的,是因为退出化肥厂原有的平房才集资住进了楼房。当时四处筹借集资款,大部分钱是母亲出去问亲戚朋友借的,我也向朋友借了一万给家里。其中有个插曲,最初家里集了个90多平米三室一厅的房子,因弟弟考上学校等原因,他们决定改换80平米二室一厅的房子,为的是省千数块钱。到父母双双下世,整理他们遗物,除工资本上仅有的两万多元,再无存款。

1972年,父亲患肺结核带病参加了化肥厂筹建,廿年,他兢兢业业,爱厂如家,心有不满但从不懈怠。如果不是读他的回忆录,任何人都不会察觉他渐渐集聚了郁闷、彷徨和不满,直到1992年,他患上了慢阻肺,同时带着心病离开了企业。

我们家人是理解父亲的。即便因他性格和坚持原则等原因得罪过的人,相信也认可他的人品和能力。

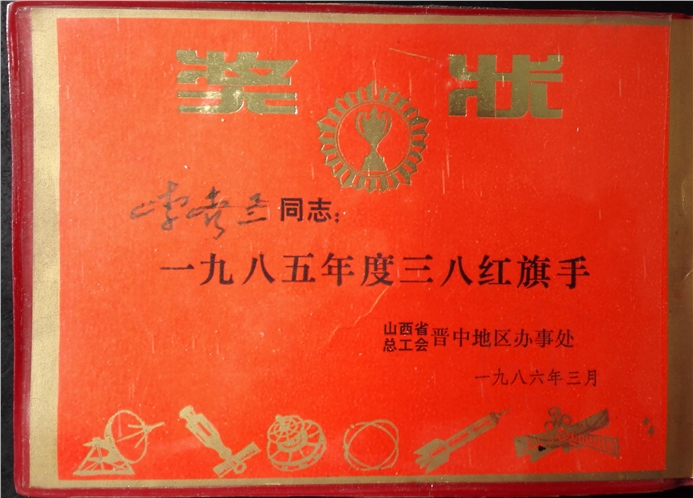

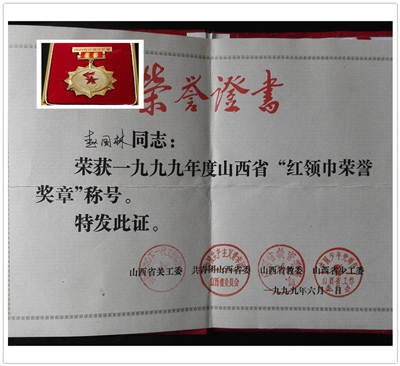

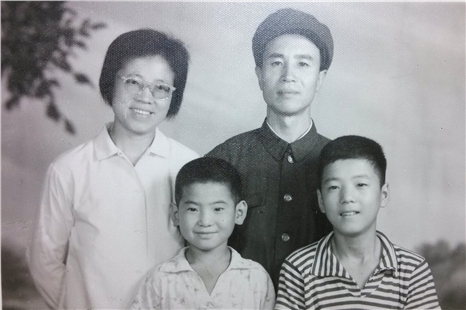

父母都是各自家里唯一靠读书从农村走出来工作的,没有背景;父亲大部分上学在太原,寿阳几乎无“同学圈”,能发展成他们这样,父亲退休时享受正科级待遇,母亲是人民教师,桃李满天下,他们都很不容易。

父母为我们树立了良好榜样。给我们留下许多宝贵遗产。

做子女的当时不懂父母心。现在才开始慢慢回忆和走进他们的世界。

他们没有离开我们。他们永远活在我们的心中!

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222