尚留遗爱在人间——怀念谷霁光先生

谷霁光先生是著名的历史学家、教育家和社会活动家。他1929年考入清华大学物理系,因酷爱史学,一年后,转入历史系,和吴晗先生等同窗求学。1933年毕业后他留校任雷海宗教授助教。后又相继受聘担任南开大学经济研究所讲师,厦门大学、中正大学历史系教授、系主任。 1949年5月南昌解放,中正大学改名为南昌大学,他继任教授、系主任、教务长。1960年调江西大学,历任副校长、校长、名誉校长。

在长期的学校生涯中,谷霁光先生一直以教学为主,结合教学开展史学研究。作为师长,他坚持教书育人,为祖国培养了大批人才。同时,他又是一位大器早成、硕果累累的史学研究专家。早在1935年,他未及而立之年,就以《补魏书兵志》和《唐折冲府考校补》两文载入《二十五史补编》而一举成名。解放后,他连续发表了大量关于中国兵制史、中国古代经济史和其他有关方面的史学论著。其中,1962年由上海人民出版社出版的《府兵制度考释》一书,代表了当时研究府兵制的最高水平,在国内外产生了广泛的影响。

近日,我翻捡了一下存留的《争鸣》杂志,发现其中我经手编发的谷先生重要史学文章有三篇:《王安石法学观点探赜》(1981年第一期)、《王安石政治经济思想与其〈上龚舍人书〉的关系商兑》(1983年第一期)、《试论王安石的历史观与其经济改革》(上、下,1987年第一、二期)。这些文章短者有一万余字,长者逾三万字,全由谷先生一笔一划、工工整整写在方格稿纸上,并请他的儿子谷远峰老师亲自送到编辑部来。当时,按他老人家的要求,我要在付印前把每一篇文章都送交他本人再亲自校对一遍。斯情斯景,尤然历历在目;抚昔追今,不禁令人感慨万分。

我知道谷先生为什么这样重视这些文章。“文革”伊始,谷霁光先生就成了江西第一批轰然倒下的“名人”,他被“册封”为“三家村江西分店”的大老板(另两位是姚公骞、周銮书先生)。在那样的年代,谷先生在精神和肉体上遭受的折磨可想而知。但对他最大的打击,恐怕还是他几十年筚路蓝缕、艰辛收集的资料、卡片、文稿、书籍等被悉数扫尽、荡然无存了吧。

雪霜之后,必有阳春。特别是1978年党的十一届三中全会以后,历史科学的春天相随而来。此时,谷霁光先生已年逾古稀,他在为之鼓舞、振奋的同时,像久渴的人际遇清泉一样贪婪地吸饮,孜孜不倦地移情于浩繁的史学卷帙之中,且勤奋之至,老而弥笃。可以说谷先生在《争鸣》上发表的几篇文章,是他在历经“文化大革命”十年磨难后,有关王安石研究学问积淀的集中爆发,字里行间中你可以看到谷霁光先生那深厚的史学根底与严谨的治学精神。

谷先生的文章中从不人云亦云,不吃人现馍,力求文中有我,绝无半点敷衍。由于他的文章史料严实,考据缜密,而且新义胜见,皆有依据,读来使人叹服。当时的《新华文摘》、《光明日报》、《人大报刊复印资料》都曾转载介绍,一时轰动史学界。

1989年底,我请谷先生为《争鸣》杂志题词,他欣然命笔,为我们写了一首七绝——困学,兹予录下:

运用存乎心计妙,折肱未必都良医。

天生才智非优选,惟日孜孜学与思。

谷霁光 1989.11.18.

其实,谷霁光先生青年时代就视读书为快乐,每次进书库,就在书架前席地而坐,读完一架,再开一架,跟着书架跑。他当年为写《明清时代之山西与山西票号》这篇两万字的论文,竟然把有关明清方面的相关书籍读了个精光。据他的老友、著名历史学家罗尔纲先生回忆:“他在北京7年,除苦读之外,全无娱乐,只看过两场京剧,其中一场还是应邀作陪的。那时候,……想不到他那英风勃勃的青年竟能同书呆子一样坐得住、干得下、钻得进!”

解放以后,他因担任大量行政和社会工作,常以“八小时以外奋斗终身”自勉,抓紧一切业务时间搞科研。他说,“那时,我除了所管的日常工作以外,几乎每天都有会议或其他应酬,这是‘八小时以内’的公事,尽心尽力做好,一点马虎不得。但‘八小时以外’的时间,则由我自己支配,即回到家里,闭户不出,伏案著述。”《府兵制度考释》就是他任江西省教育厅副厅长时,用一年多的工作之余,“拼”出来的。“文革”以后,他不服年事已高和中风后遗症、眼睛白内障等疾病,仍以惊人的毅力,借助高倍放大镜在书林史海中坚持求索,追寻千古风云。谷霁光先生能有如此卓著成就,与他这种异乎寻常的勤奋刻苦精神是分不开的。

谷霁光先生有许多学有专长的弟子,像邵鸿、赵明等,他们都对谷先生的道德、为人而五体投地、崇拜有加。作为师长,谷霁光先生对后学总是耐心传授,悉心指导,倾注了无限心血。他生前常说,上课是非常严肃的工作,不可些微有误,害人子弟。他上课极为认真,深受学生欢迎。他常为学生批注修改文章,有时一篇万把字的论文,可以写出一二千字的修改补充意见。更为可贵的是,他虽是学问大家,但毫无名士派头,甚至对从不相识的求谒者,也总是那样竭诚以待,坦率真挚地谆谆教诲,使人如沐春风。他每看到年轻人的进步提高,则欣喜无以复加。谷霁光先生就是这样以甘当人梯的奉献精神,把一批批年轻学人送上了史学研究的前沿。

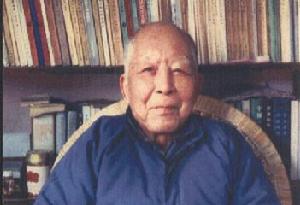

谷霁光先生晚年时,我在每年的春节都会去给他老人家拜个年,他也总是穿着一身简朴的对襟装,脚登一双步鞋,坐在一张破旧的藤椅上,和蔼可亲地接待着我这样初入学术殿堂的年青人。虽然谷先生的话言简平实,却无形中给人一种高山仰止的泰斗大儒的形象,他真是一本值得永远读的“书”啊。陶渊明诗云:“其人虽已没,千载有余情”。我想,谷先生如见到今天蓬勃发展的南昌大学,定会发出那令人感到温暖与熟悉的笑声,并在九泉之下为我们默默地祝福吧!?

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222