发布时间:2012-01-11 07:40:04

发布人:

孝行天下

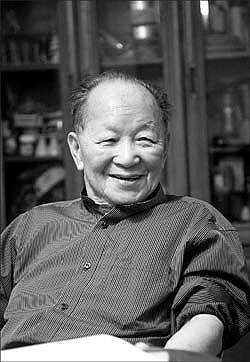

中国著名画家、美术评论家、散文家郁风15日凌晨因病医治无效在北京协和医院去世,享年91岁。郁风是著名作家郁达夫的侄女。据郁风儿子介绍,郁老没有留下任何遗言。而郁风的丈夫、九十五岁的著名书画作家黄苗子,在家闭门谢客,情绪还算稳定。

据《中山商报》报道,郁风患病已经三四年了,郁风之子说:“病中的母亲很坚强,也很乐观,患病这些年里,她坚持与病魔做斗争,每当病情严重时她会说被‘黄牌警告’了。”据称,对于郁风的离去,黄苗子颇为悲伤,但生死之事,他也早已看得很明白。

两个不同背景的人

黄苗子生于广东香山(今中山市)书香世家,早在进入香港中华中学读书前,黄苗子就喜欢上漫画,16岁时创作的漫画《魔》入选香港学生画展。1932年,黄苗子从香港跑到上海投笔从戎,在上海市政府任职。黄苗子身在官场,心在艺坛,与许多画家成为至交。

一年后,郁风也随家人从北京南迁上海。与黄苗子不同,郁风的父亲郁华、叔叔郁达夫都曾留学日本。郁风受郁达夫的影响,热衷进步活动。郁风先在北平艺术专科学校学习油画,随后到南京中央大学在徐悲鸿、潘玉良门下深造。

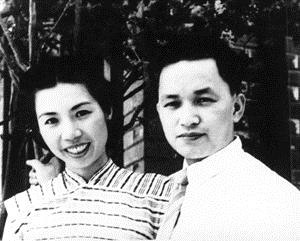

和郁达夫的交往,黄苗子记得很清楚。郁风就在这时候走进他的世界,才人相聚,意趣相投,家庭背景大不相同的两个年轻人常常在一起谈时事、报纸、文艺,因为艺术交流而成为了朋友。

战火中的婚礼

抗日战争全面展开后,很多上海的文人被迫流亡广州,当时郭沫若是《救亡日报》的挂名社长,由夏衍主办,郁风为记者。有一次,夏衍对黄苗子诉说《救亡日报》缺乏白报纸。黄苗子积极支持抗战,想出了个主意,建议夏衍以郭沫若的名义写个报告,上交广东政府,要求进口国外的白报纸,理由是宣传抗日,这样可以免关税。夏衍照计而行,很顺利地得到批准。

黄苗子与夏衍交往,自然免不了与郁风接触。当时,黄苗子24岁,郁风21岁,二人已经在上海相识,又在千里之外的广州相逢。后来几经周折,两人又相继来到重庆。在重庆,黄苗子、郁风、夏衍、徐迟、冯亦代常聚在一起。后来,黄苗子向郁风求婚。1944年5月,他们在郭沫若的家里举行订婚仪式。

“二流堂”风云

在黄公馆的不远处,有一个文化人的住所,名为“碧庐”,这是电影界著名报刊编辑唐瑜自费建造的房子,用来接纳文艺界的穷朋友。那时进步文化人多与共产党来往较频,从延安来的秧歌剧《兄妹开荒》中有个陕北名词“二流子”,引起了“碧庐”中人的兴趣。有一次,郭沫若来“碧庐”聊天,兴致勃勃地要题匾“二流堂”,一时没找到宣纸和毛笔,并未题成,但“二流堂”的名号从此就叫开了。

1949年后的北京栖凤楼,住着黄苗子和郁风、吴祖光和新凤霞、盛家伦、戴浩,盛家伦称这里是北京“二流堂”。黄苗子回忆说:“‘二流堂’除了在朋友上的感情沟通,更多是推动大家专业之间的交流。比如吴祖光搞梅兰芳的戏剧,就把我、张光宇、张正宇请进去做艺术顾问,对布景等提出意见。这一类的事情很多,我们没有有意识地去振兴中华文化,但是实际上也做了一些这方面的工作。”

这批志趣相投的文化人聚在一起,并不知道厄运将至。1967年12月13日的《人民日报》上,赫然刊登了著名檄文《粉碎中国的裴多菲俱乐部“二流堂”》,字字粗黑。“二流堂”一案株连数人,黄苗子和郁风夫妇名列其中。 “文革”时期,黄苗子和郁风夫妇含冤入狱七年,关押在同一个监狱,却相互不知下落。

亦师亦友“双子星”

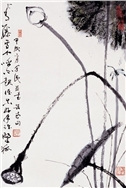

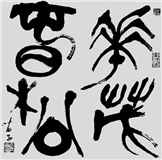

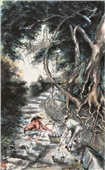

黄苗子与郁风是彼此艺术上的师友。郁风曾道:“我经常是他的第一个批评者,他写了字,我其实不懂,但是我从艺术的角度、直觉、构图等方面,最不客气地评价。他有时候听,有时候也不听。我的画,他也批评。后来,他总说他画画是跟我学的,其实不是。我们先后在澳大利亚生活了十年,那里地大人稀,住的房子很大,我们也有一个很大的工作室。我们一共有三个工作台,中间有一个大桌子,我画完以后的颜料都不用收起来,他写完了字就‘偷用’我的颜料画画。”

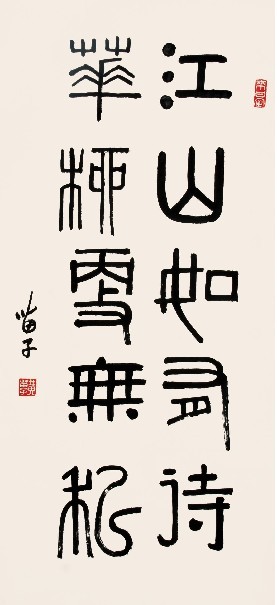

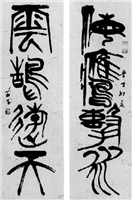

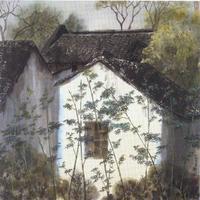

近四十年间,黄苗子和郁风声名日隆,夫妇书画合璧,被誉为中国艺术界的“双子星座”,但他们却自称是“行走在艺术世界里的小票友”。黄苗子的打油诗和郁风的散文,在他们看来不过是玩票,却玩出大家风范。在家中有黄苗子手书的“安晚”二字,那正是他们自状和自求的心态。

链接:郁风生平

郁风原籍浙江富阳,早年进入北平艺术专科学校和南京中央大学艺术系学画。

上世纪五十年代后历任中国美术家协会副秘书长、书记处书记、常务理事,中国美术馆展览部主任。擅长中国画。近四十年间,黄苗子和郁风夫妇书画合璧,被誉为中国艺术界的“双子星座”。

- 上一篇:亦师亦友双子星——郁风

- 下一篇:91岁名画家郁风离世 没有留下任何遗言

到过这里的访客更多>>

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222