王千:坦荡之心 笔下飞凤

想必大家都知道,中国书法史上的顶尖人物、书圣王羲之,其老师是东晋著名女书法家卫夫人。在漫漫历史长河中,众多杰出女书法家的涌现,成为推动书法这一中国具有代表性的传统艺术不可或缺的力量。

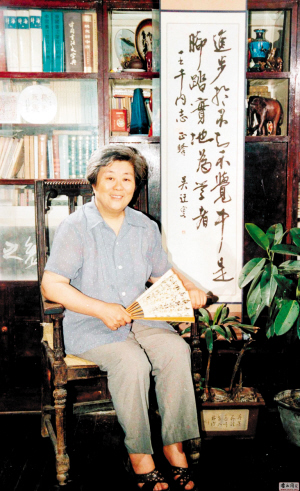

津门女书法家王千先生,凭借自身超凡的艺术功底享有盛名,更凭借坦荡的胸怀、爽直的性格、谦逊的为人赢得同道的交口赞誉。

文/邢一伟

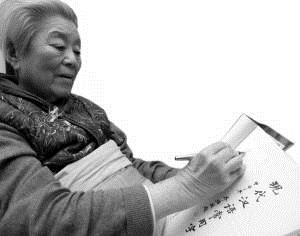

走进王千先生的“陋室”,不由令人郗歔,如此德高望重的书法大家竟然居住得这般寒酸。80岁的王千先生数年前就因腰部、腿部先后骨折,不能行走,日常生活不能自理,但是卧病在床的她依然精神矍铄,谈话间慈祥的笑容不时地闪现在脸庞。恰好王千先生的一位老同事来访,他的一席话发人深思,“我觉得王千先生的书法造诣尚且其次,重要的是她的人品……”今年2月2日,市文联、市书协等单位刚举办了“王千师生书法作品展”。尽管行动不便,但王先生还是坐着轮椅来到现场,不仅与自己的学生欢聚,还认真地为学生们点评作品。由于开幕当天观者众多,太过喧嚣,王千先生特意找一天又去展览现场,趁着清静,仔细地将学生们的作品看了一番,“大家为我和学生们办了展览,费了不少心血,我不能随便潦草对待。所以我专门挑人少的时候又去了一次,为的是在不受干扰的情况下看看他们有没有进步,这样我才安心呀。”

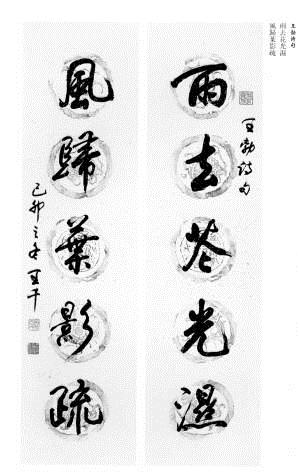

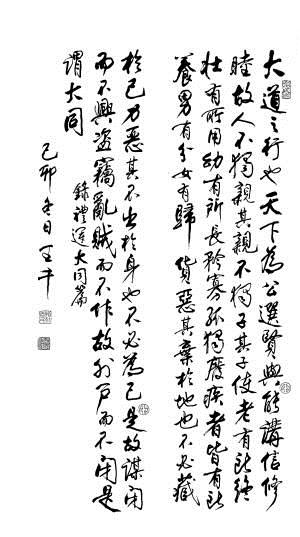

刘伯温曾说过,“大其心,容天下之物;虚其心,受天下之善;平其心,论天下之事;潜其心,观天下之势;定其心,应天下之变。”看过王千先生的书法,或许就可以悟出,凡书法家知名于世,得到众人的首肯,须要大心、虚心、平心、潜心、定心。得此“五心”,书名方能无足而走,薪火相传。王千先生习字时广览博取,可谓大其心;择善选优,可谓虚其心;说文论道,可谓平其心;不求闻达,可谓潜其心;面对当今书坛的光怪陆离,其宗旨不变,可谓定其心。

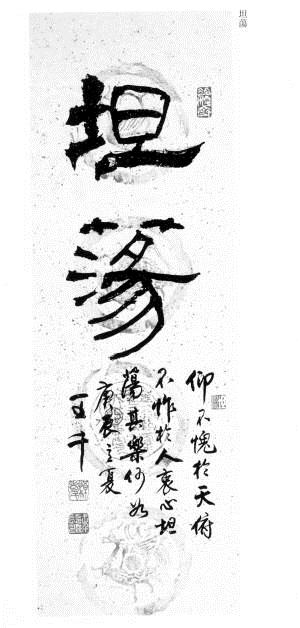

由此“五心”王千先生书法而能畅达飞动,别有洞天,进而远离俗气、霸气、小气、媚气、脂粉气,实为难能可贵。王千先生喜欢写“坦荡”二字,正是坚定“五心”,使得她始终坦荡写字、做人。

曾有评论家谈到王千先生时如此说:“近年来,书法家队伍甚众,然有正式学历者很少,一稀也;再有,书法家中女书法家寥若晨星,二稀也;以女书法家古稀之年能健笔驰骋书坛者,三稀也。”

王千先生出生于一个书香门第,父亲乃津门名医,母亲诗书满腹。幼年,王千先生即受教于母亲,开始诵诗习字。初中、高中就读于津沽名校耀华中学,毕业后考入当时的北平朝阳大学法律系,建国后又入中央美术学院,后又于河北大学中文系本科毕业……

新报:看您的书法集子末尾有这样的题字——“仅以此书献给我的父亲、母亲”……

王千:我的家庭给了我最大的影响,能有今天的成绩,我感谢父母对我的教育。

新报:您受家庭的影响很大,能介绍一下吗?

王千:我父亲早年留学日本,回国后一直做医生,医术很高明,曾经为孙中山先生治过病。母亲是大家闺秀,也受过很深的传统教育,从小就教我们读诗习字,我的古典文学的底子就是从那时打下的。

新报:您怎么喜欢上书法了呢?

王千:我母亲喜欢写字,而且她的欧体写得相当棒。从小我就知道,母亲在教我们写字方面很舍得花钱、舍得下功夫。记得当时她经常会买很多的字帖,也会时不时地给我们买文房四宝。

新报:您父亲接受的是当时的国外教育,而母亲传授给您的是中国的传统文化,这其中不会有什么冲突吗?

王千:没有啊。我父亲也很喜欢中国的古典文学,加上他很开明,他当时就觉得中国人还是该学好自己的文化。

新报:您经常说自己是教古典文学的,可是您的书法造诣却是为人称颂。

王千:严格地说,我至今认为自己对于书法还是个外行。我教了一辈子书,做过师范学院的老师,也教过中学,教的几乎全是古典文学,而写字——我更喜欢将它当作是副业。

新报:那书法和教学,您更喜欢哪个?

王千:我可以说是教了一辈子的书,内心还是喜欢当老师。不过,像天津市高中、中专的书法课程教材都是我编写的,总之,两者我尽量平衡好。

新报:您曾经在中央美术学院学习过,并且跟随徐悲鸿先生学习过,可您却很少提起这段经历,为什么呢?

王千:因为我的画不好,如果宣扬自己是徐悲鸿的学生,会给徐先生丢人的,万万不敢自吹自擂。

新报:您能回忆一下当时徐悲鸿先生的一些小细节吗?

王千:徐先生很敬业,有时候大夏天还把自己关在办公室里看我们的作业。当时记得廖静文(徐悲鸿先生的妻子)经常到学校去看望他,后来我才知道,那时候徐先生的身体就不好了,有高血压。

新报:跟随徐悲鸿先生学习,有什么让您比较难忘的事情吗?

王千:我的素描画得不好,徐先生特意给了我很多指导。有一次素描考试,徐先生和其他教授一起在教室里评点我们的作品,最后他给了我70分,尽管不是什么高分,但我很高兴。我至今还记得当时我兴奋的心情。

(王千先生古典文学功底深厚,谈话中听她讲述“一甲子”说法的由来,真的是娓娓道来;而她的英语水平也相当厉害。采访时,电视中正播放一档英文访谈节目,王千先生马上能将英文解说翻译过来,80岁的老太太能有这样的反应,令人敬佩。)

新报:原来您的英文还这么棒啊。

王千:呵呵,不值一提,能听懂一些,要不我就落伍了。

新报:您以前就学过英语?

王千:是啊,人多学点东西总没有坏处。

新报:您对中国古典文学和英语都很精通,谈到中国传统文化受到西方文化的冲击,您是怎么看的?

王千:前几天我去天津大礼堂看了一场“唐宋诗词名篇朗诵会”,来的是濮存昕、宋春丽这样的名演员,朗诵的也是经典诗词,真好。可是我发现,现场很多观众并不知道这些诗词其中的含义,这些都是我们文化的精髓啊,于是,我想到,普及和继承我们传统文化很重要,也很实际。西方文化再好,那不属于我们,或者说,不适合我们,我们有自己的根。

新报:说到传统文化的传承,作为古老艺术的书法,现在对继承创新也有很多说法,您怎么看?

王千:有的人写得很怪,他认为这是创新,可创新不代表胡来,要遵循传统,遵循规律,不能想怎么写就怎么写。我说过,有的人现在可能字写得不到家,但他有正确的观点和认识,就能取得发展。正确的观点和认识就是——在继承好传统之后,再按照书法艺术的发展规律去创新。

新报:您喜欢写“坦荡”二字,很多人提起您也称赞您的直言……

王千:我为人比较直率,“坦荡”是我一生的追求。我敢发言,对就是对,错就是错。

新报:您不怕因为耿直得罪人吗?

王千:爱得罪谁就得罪谁,我不能因为怕得罪就说假话、违心话吧?

新报:曾经有位画家身患重症,大家发起募捐活动,很多人是把自己的作品拿出来拍卖,而您却是第一位捐现金的人……

王千:我的字写得不好,拍卖也值不了多少钱,别人有难,需要实实在在的帮助,我自然要尽力而为了。

新报:南开大学教授叶嘉滢先生曾回忆您“抄词送扇”的往事,那可谓是惺惺相惜啊,您能详细说说吗?

王千:我很佩服叶先生的为人和学识,当时我们并不熟悉。我在扇面上抄录了她的一首词托人赠予她,上款写了她的名字,下款没有署名。后来她得知是我,还送给我一首诗。

新报:您还记得那首诗写的是什么吗?

王千:便面黑如点漆浓,新词朱笔隶书工。赠投不肯留姓名,唯向襟前惠好风。

新报:作为一名女书法家,您觉得在艺术道路上,会遇到比异性更多的困难吗?

王千:这个没有男女之别,艺术道路上只有艰辛、只有付出,无论男女都一样。男人没有天生的优势,同样,女人也无劣势可言。

采访中,经常有同道、学生的来电打断谈话,很多人都是向王千先生求教的,无论是古典文学还是文字方面的疑问,王千先生总是那么耐心地解答,全然不像一个患病已久的老太太。

临别前,记者特意拿了一本王千先生编著的有关少儿书法教育的书《现代汉语常用字》,请她题字。王千先生艰难地从床上欠起身,尽管手是颤巍巍的,但记者能感到她在尽力将每个字写工整。写罢,王千先生又认真看了一遍,斟酌了一下词句,递到记者手中时还不忘说一句,“抱歉,写得不好。”我感觉得到老人家话语中的真诚,那绝不是随意的客套,此时,老人家的爽直、宽厚、善良,记者都读懂了。

本版摄影 新报记者 崔跃勇(每日新报)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222