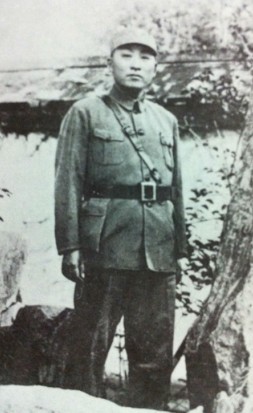

徐庭瑶(二)

徐庭瑶(1887~1973),字月祥,无为县人。自幼随父在私塾读书,后入芜湖赭山中学求学。辛亥革命后考入保定军官学校。毕业后分配到亳县驻军任见习官,曾任副连长,不久离职返乡。北伐战争前,无为人戴端甫在广东粤军第四师任团长,召徐赴粤,在戴团供职。不久戴因年高引退,保荐徐庭瑶任团长。民国15 年(1926 年)北伐战争中徐任北伐军第一军第一旅旅长,随同第一军前进。由于他治军有方,又能身先士卒,一路上夺关斩将,势如破竹,从广东出发经福建、浙江到达上海,取得了北伐战争的重大胜利,徐庭瑶被升为第四师师长。

民国19 年,蒋、冯、阎中原大战。蒋介石战斗失利,被冯玉祥军团团包围,左冲右突,不能脱身。在此千钧一发之际,徐庭瑶率一团军力,火速赶至,突入重围,虽臂部中弹,仍拼死将蒋救出,由此得到蒋的赏识。冯、阎军败,蒋回到南京,即提升徐庭瑶为上将军长。由于徐庭瑶同何应钦为保定第三期同学,北伐中又随何应钦作战多年,因此徐庭瑶成为蒋军嫡系中何系的重要成员。

在10 年内战中,徐庭瑶被派到鄂豫皖苏区参加“围剿”红四方面军。由于张国焘推行错误的路线,加上蒋军优势兵力的进攻,红军主力被迫撤出根据地。在进攻金家寨的战役中,先是徐庭瑶部率先突入,遭到红军阻击后,退回整顿,当再次发起进攻时,卫立煌所部却从另一方面,抢先攻进金家寨,争了“头功”,徐庭徭对此一直不服。

民国22 年,徐庭瑶任保定行营主任兼十七军军长。当时在蒋介石不抵抗政策的纵容下,日军进占热河,觊觎华北,平津危急,举国震动。这时徐庭瑶所部十七军驻防古北口一线,激于义愤,会同原西北军第二十九军将士,分别在古北口、喜峰口实行反击,将日军逐出。日军在受到攻击后,遂调集重兵,在飞机、坦克、大炮的火力掩护下,疯狂进行反扑。国民党军队的武器装备处于劣势,但全军士气高涨,同仇敌忾,多次击退侵华日军的进攻。在古北口,双方一度展开肉搏战,战况至为壮烈,使日军进攻一再受挫,伤亡达5000 人以上。长城抗战极大地鼓舞了民心士气,各地人民团体函电交驰,向爱国将士表达崇高的敬意,华北各报均以头版头条消息报道。但是,蒋介石对此不予援助。3月下旬日军进攻滦东,4 月初攻陷石门寨、海阳、秦皇岛等地,使长城守军处于腹背受敌的境地。5 月下旬,国民党军队相继放弃长城各口,长城抗战失败。接着国民政府与日本关东军签订了辱国丧权的“塘沽协定”,实际上承认了日本帝国主义占有东北三省及热河,并打开了华北门户,为日军侵占华北提供了条件。长城抗战结束后不久,徐庭瑶出版了一册《十七军长城抗日血战史》的画册,以大量资料介绍了长城抗战的光荣历史;又在南京玄武湖公园内建一纪念亭,内有十七军长城抗战纪念碑,碑上刻有徐庭瑶的题词和序文以及于该役阵亡的数百名营以上军官名单。在长城抗战中,徐庭瑶亲临第一线指挥战斗,曾经光荣负伤。

《塘沽协定》有关条款规定中国政府要撤去作为长城抗战领导人之一的徐庭瑶的职务。因此,徐庭瑶被免去保定行营主任及十七军军长的职务。蒋介石派他组织一个考察团,赴德、法、苏等国考察军事和交通,回国后写成《赴欧考察军事报告》。他还撰写了《机械化军备论》一书,自费印刷2000 册,分赠蒋军各将领,以此鼓吹蒋军实现机械化。

考察团归国后不久,徐庭瑶被任命为洛阳行营主任,意图是以徐所辖兵力,屏障中原,牵制张(学良)杨(虎城)。民国25 年12 月,蒋介石亲抵西安,严令张、杨加紧“剿共”。张、杨在中共团结抗日的政策感召下,于12 月12 日将蒋扣押,实行“兵谏”,发动了著名的“西安事变”。事变发生后,亲日派何应钦力主对张、杨大张讨伐,企图置蒋介石于死地,自己取而代之。并委徐庭瑶为讨逆军前线总指挥,令其进兵潼关。继之宋美龄、宋子文飞往西安途经洛阳,对徐庭瑶有所交待,徐庭瑶遂按兵不动,使前线战局没有恶化,为西安事变和平解决创造了条件。蒋介石回宁后,以徐庭瑶对张、杨防范不力为由,撤去其洛阳行营主任的职务。

抗战期间,徐应瑶任国民党军训部交通兵监兼陆军交辎学校教育长、通讯兵监兼通讯兵学校教育长。在徐的积极倡议下,军训部内设机械兵监,成立陆军机械化学校,并将第五军二00师(戴安澜任师长)改成机械化部队。徐庭瑶任机械化学校教育长兼第五军军长。

民国28 年冬,日军为全面封锁中国国际交通线,派了一个师团及一个旅团在钦州湾登陆,攻占南宁,接着攻占昆仑关等要地,战局极为紧张。此时徐庭瑶被任命为三十八集团军总司令,指挥收复昆仑关的战役。是役蒋军以第五军为主力,初次使用坦克参战,给日军以重创,击毙日军旅团长中村亚雄,攻克了昆仑关。但由于合成兵种联合作战的组织不够周密,配合不够协调,也有不少失误。战后,蒋介石亲临主持重要军事会议,研讨昆仑关之战的得失,把战役中坦克损毁较多,第五军伤亡惨重的责任推给徐庭瑶,当场宣布将徐撤职查办。

此后,徐庭瑶复回到机械化学校,专任教育长。在他的精心组织下,学校的规模有了很大的发展。民国33 年有人向蒋介石诬告徐庭瑶在校笼络人心,培植派系,将来会导致反蒋。因此,蒋介石于是年夏免去徐庭瑶教育长之职务,调任军训部专任中将机械兵监,徒具虚名,闲住四川壁山。

抗战胜利后,徐庭瑶随军训部回到南京。民国36 年底,蒋介石为挽回败局,成立了装甲兵司令部,并利用徐庭瑶在装甲兵中的影响,任其为中将装甲兵司令,但一切大权均由蒋的次子、装甲兵少将副司令蒋纬国所掌握,徐庭瑶思想消沉。民国38 年春他携眷去台湾,1973 年病逝。

(责编:周晓晓)

来源:《安徽省志》

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222