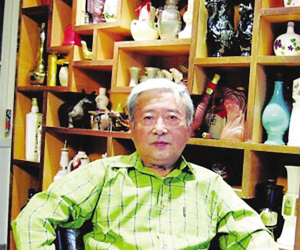

林斤澜:从老舍助手到“短篇圣手”

林斤澜1923年出生于温州,1937年开始在粟裕任校长的闽浙抗日干部学校学习,不久便转入温台地区的地下斗争。他和北京文坛的缘分要从1950年起在北京人艺和北京文联工作开始。那时,他担任老舍的助手。“老舍委派他去农村搜集素材,协助采访。他也帮老舍先生誊写材料。”北京作协驻会副主席李青说,当时老舍就非常看好他和汪曾祺。

林斤澜的成名作是发表于上世纪50年代的《台湾姑娘》。北京作协主席刘恒记得,“我17岁时正当兵,正是文学意识萌芽的时候,在连队里一本《人民文学》上看到了这个作品,对我影响非常大。”刘恒说,《台湾姑娘》文笔细致,人物婉约动人,是灵感充沛之作。“这种精确细腻的手法,是林老文学的标志,渐入老迈之后又添了空灵之气,境界便越发旷达了。他的小说和杂文造诣极深,大家开玩笑,说他成精了。”

随着上世纪80年代《头像》、“矮凳桥风情系列”等当代文学史上短篇小说代表作的问世,林斤澜被文学界誉为“短篇小说圣手”。他主张小说创作要“无事生非”“空穴来风”(强调小说的虚构性、想象力);“有话则短”“无话则长”(现实中经常存在的就不要说了,因为有新闻等其他文体来说;如果别人常说,我就不说了,要创造);“以小见大”“小说说小”(强调从小处着眼,强调小说的细节,切入点要小,强调小说艺术的特殊性)。

大师性格:甘居文坛边缘 固守文人寂寞

在中国当代文学史中,林斤澜的创作别具一格。早期,他善于在短篇小说中表现深广的社会现实内容。新时期以来,小说潮流更迭变幻,林斤澜不合群、不跟风,坚持独树一帜地进行自己的小说创作。

林斤澜喜欢在创作中进行语言探索。不同风格的语言在他的笔下交融,锻造出简约凝练的语言。《十年十癔》京味较浓,文笔练达,而作为一名温州籍作家,他又把温州话化入文学语言之中。汪曾祺曾评价:“林斤澜不但能说温州话,且深知温州话的美。他把温州话融入文学语言,我以为是成功的。”

人们常把林斤澜与汪曾祺放在一起谈论。两者的创作风格其实不同,但他们有一个共同点:都甘居文坛的边缘,固守文人的寂寞,在文学创作中诚挚地继承着中国的文化传统。作家何立伟曾写道:“对上一代作家,(叶)兆言与我有同好,惟特别喜欢汪曾祺老与林斤澜老。他们的作品皆是高品,而且极个人、极风格,少有人能比肩。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222