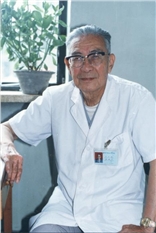

祝谌予:中医教育事业奠基人

有人说,一位老人就好比一座博物馆。著名中医教育家祝谌予的生活经历似乎是个很好的佐征。

施今墨的第一个徒弟

祝谌予19岁时,他的母亲病了,病痛使她变得狂躁,甚至不大认识人。当时请到家里来的都是名医,可中医没给看好,西医也诊断不出是什么病,母亲的病还是在施今墨先生的诊治下出现转机,平稳了一段。只因后来施老去了南京,她的病复发,没有能治好,直至故去。

母亲的死,使祝谌予悲痛至极,他放弃了考大学,发愤要学中医。

一代名医施今墨开办华北国医学院,弟子盈门。可他正式收徒,祝谌予是第一个。

祝谌予想方设法托人找到了施今墨。第一次见面,施老问祝谌予:“你为什么想学医?”祝谌予将母亲故去的经过和自己的心情道了出来。施老听后深表同情,他还告诉祝谌予,他自己也是因为母亲的病才学的医。

徒弟跟学生不一样,祝谌予学医不是去听大课,而是跟在施今墨身边,施老看病,他给抄方。那段生活非常紧张,施老一个上午能看100号,下午还要出诊,中午饭经常在路上吃。一个下午他们要出诊七八家,晚上回施老家吃过饭,施老还请周介人老先生给祝谌予讲金匮、伤寒、内经、本草等中医经典。

问病“问”出来的媳妇

施老收了祝谌予这个徒弟后,又收了三个徒弟。他们四人一起抄方,下午轮流跟施老出诊。可施老经常带在身边的还是祝谌予。

原来,施老非常喜欢祝谌予的勤学好问。施老开方经常两味药一起用,出诊路上祝谌予总是问老师,为什么这么用药?为什么这味药配那味药?施老便把自己的心得讲给他听。 “西安事变”前,杨虎城将军曾请施今墨先生看病。杨将军手下有一个祝家的亲戚,施老问他:“祝谌予是你什么人?”他回答:“是表侄。”施老说:“这孩子挺好,我挺喜欢他。我有一个闺女在‘贝满’上学,我想让她跟祝家结亲。”表叔一听,赶紧告诉了祝谌予的父亲。父亲对祝谌予说:“这可是没敢想的好事,师傅要把闺女嫁给你!”可没想到,祝谌予不同意“父母之命”,他说:“我们必须得认识。”

于是,每天晚上,在施老家的饭桌旁,又多了施老的两个女儿。他们一起进餐,一起聊天。渐渐地,祝谌予与施老的大女儿施越华相爱了。

北京第一号“联合诊所”

到1937年,祝谌予等几位徒弟跟施老学医6年了。一天,施老说:“你们该自己看病了,不要老是跟着我。”开始,施老试着让他们给来信问诊的病人开方子,经施老看后回复病人。后来施老看他们单独出诊没胆子,便出了个主意,四个人开个“联合诊所”。

京城头一号,“联合诊所”的牌子就这样诞生了。可四个人一起怎么看病呢?施老这样安排:第一个病人来了,由大师兄祝谌予看,其他一个人写方,另两个人“提醒”,以后依次轮流接待病人。如果有回诊的病人,原先是谁看的还是由谁接诊。 “联合诊所”头一天上午看了7个病人。下午出诊时一汇报,施老高兴得直鼓掌,他说:“头一天挂号就看7个病人,不少啦!我刚挂牌看病的时候,半个月没一个人!”说完哈哈大笑起来。

东渡日本深造医学

日本占领北平后,祝谌予随施老去了天津。在天津,祝谌予开始挂牌开诊所。他有施老真传,诊病效果好,求治的病人越来越多。可他感到,用施老的套方虽然好,但总有点知其然不知其所以然。譬如咳嗽,老师讲肺气不宣便生痰,生痰为什么会咳嗽?当他向施老请教时,施老让他买两本西医的解剖学、生理学书看看。

祝谌予看了西医的生理、解剖等书后,感到茅塞顿开。他兴奋地跟施老谈体会,施老便鼓励他,趁年轻到国外去学学西医。

1939年,祝谌予和夫人施越华一起东渡日本学西医。他们先学了半年日语,以后一个在金泽医科大学学医,一个在东京药专学药。

战时一切都不正常,金泽大学的学制由5年减为3年半。1943年,祝谌予结束学业,便和妻子一起回到了当时的北平。

从北平到云南

在北平开业时,祝谌予接诊了一位病人,他是著名建筑家、武汉长江大桥设计者罗英的儿子。罗英当时任国民党八区公路局长,他的儿子患骨结核,腿上流脓,长期卧床。孩子的病曾在大后方找过好多医生都没有治好,抗战胜利后他们来到北平,听人介绍说祝谌予中西医结合治病,便登门求医。

孩子的病被祝谌予中西医结合治好了。从此,祝谌予几乎成了罗英家的“御医”,大病小病都找他。之后,祝谌予又帮罗英组建了公路局医务室。

1947年罗英调云南。他管辖的公路沿线有几个诊疗所,还有一家医院,可局里没有管理人才。于是他又想到了祝谌予。

祝谌予接到电报后考虑再三,虽说云南是边疆,又是超级疟疾区,但对医疗需求更迫切,不如去那里闯一闯。

于是,祝谌予携妻带子去了云南。他在罗英的公路局当起了“官员”,管六七个诊疗所,兼医院院长。

周总理的“调令”

1956年,在施今墨等老先生的呼吁下,中国中医研究院和北京中医学院开始筹办。一天,周恩来总理问施老:“你有没有既懂中医又懂西医的人,我们需要这样一个人来做教务长。”施老自然想到了祝谌予。周总理指示卫生部调人。

情况由施老写信告诉了祝谌予。可几个月过去了,祝谌予在云南方面没有听到任何消息,他便写信问施老是怎么回事。一次施老为周总理看病,总理征求他对政府工作有何意见,施老不客气地说:“还提意见,连个人你都调不来。”周总理记忆力非常好,马上说,“你说的是不是祝谌予?我已经让卫生部调人了。”施老便将写信的情况告诉了总理。总理当即叫来秘书,批示给云南拍电报,调祝谌予来京。紧接着又追加一句:“给云南再打个长途电话。”祝谌予回到北京,选择去了中国中医研究所,教第一班西医学习中医。半年后,卫生部调他去北京中医学院任教务长。该学院刚刚成立,究竟如何教学没有人懂。学院的老师都是开业的老大夫,他们大多只带过徒弟,没有教中医大学的经验。祝谌予上任后,在卫生部教育司的支持帮助下,与广州、上海、成都中医学院的教务长聚首,研究制订中医学院的培养目标、教学大纲、教学计划、课程设置等。其中培养目标经周总理亲自审定。这套完整的教学体系,在周总理领导下奠定了我国中医教学的基础。祝谌予是我国中医教学的奠基人之一。

对病人来者不拒

祝谌予继承了施老的医技,并兼采各家及中西医理,活用古方、时方,治病不拘一格,从医60年来,救治了无以计数的病人。无论在从事教学还是管理工作期间,他始终没有离开病人,坚持接待患者。

祝谌予在北京中医学院工作时,就住在学院的宿舍内。有些同事、老干部经常晚上来找他看病,一些工人和领导们知道了,也来找他看病,每晚患者盈门。为了满足病人需要,祝谌予自定,每周一、三、五晚上义务看病,分文不取。结果每晚都要看30多人。他这样坚持了10多年,直到乔迁新居。

“文革”后,祝谌予出任协和医院中医科主任。他在继承了施老擅长治疗肠胃病和妇科病的基础上,又选择了发病率不断上升的糖尿病和妇科痛经病作为科研题目。在我国,糖尿病虽然在1000多年前就有记载,但都混杂在其它科之中,从未有过糖尿病的专科门诊,所以不可能对此病进行系统的观察和研究。针对中医在这方面的缺陷,祝谌予开设了糖尿病专科门诊,并为此倾注了大量的精力和心血。他在长期临床工作中,科学地归纳出气血两虚和血瘀的辩证分型,为祖国的医学宝库增添了新纪录。近20年来,专程找祝老医治糖尿病的患者络绎不绝。他处理的外地病人来信就有几千封。

尽管祝老已经是80多岁的老人了。他除了担任北京市政协副主席,还担任农工民主党市委会主任工作,社会活动很多。但为了方便工作和病人,他每星期仍坚持出门诊。祝老曾说:“只要我能动弹,对病人就来者不拒。每当我看到病人解除了痛苦,由苦脸变成笑脸的时候,不管我自己是多么劳累,可心里比病人还高兴,这是惟有大夫才能享受到的乐趣啊!”

孙瑛

《大教育时代》 2000年11月17日

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222