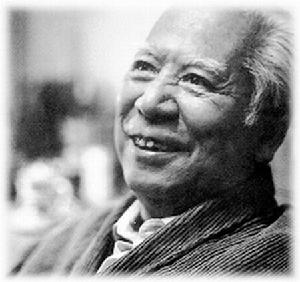

可歌可敬的文坛“闯王”姚雪垠

提起《李自成》自然就想到了姚雪垠,说到姚雪垠自然就想起了《李自成》。姚雪垠写就了数百万言的文学巨著《李自成》,数百万言的文学巨著《李自成》使姚雪垠饮誉海内外。然而,翻开巨匠的人生大传,却通体显现着四个大字――顽强、毅力。

1910年10月10日,姚雪垠出生在河南省邓县五十里外的姚营寨一户破落的地主家庭,初名姚冠三。八岁前一直无条件上学,九岁时家中房屋被土匪烧毁,在父亲带领下逃到县城避难租房居住。11岁正式上小学之前,只在父亲和私塾教领下学习识字一年多。11岁的姚雪垠考入邓县教会办的高等小学学习三年。1924年10月,14岁的姚雪垠去到信阳信义中学读书。不久,军阀混战,学校被迫提前放假。他几经周折从兵荒马乱的信阳逃了出来,路上遭遇土匪并被押作“肉票”,在土匪窝里整整度过了100天土匪生涯。期间为了保全性命,他先后给杆子头(土匪帮队首)王三少、薛二少做过干儿子。15岁的姚雪垠离开土匪窝回家之后,在青少年极其渴望求知的4年多里一直失学在家。如饥似渴,四处找人借书。1929年春,不满19岁的他来到当时的河南省省会开封。只上过三年小学、初中不到一期的他,经过了“饥饿与苦斗的春天”之后,终于考上了河大法学院预科。1931年暑假,却因参加政治斗争和学潮,被学校以“思想错误,言行荒谬”的罪名开除学籍,结束了他不足两年的大学学习生活只身逃往北平。

直到1937年8月北平沦陷最后一次离开北平,在先后8年多的漫长岁月里,他成了即失学又是业的流浪青年。可他并不气馁,一方面以极其惊人的毅力同贫苦与疾病抗争,一方面又以无比坚强的意志靠图书馆进行顽强地自学。抗战的爆发,姚雪垠的文学创作及学术研究不得只得搁浅,开始积极投身全民抗战洪流,置身于如火如荼的抗日救亡运动,在河南、山东、安徽、重庆、四川等地从事抗日宣传工作。在此期间创作出了他的抗战题材的成名作《差半车麦秸》和《牛全德与红萝卜》、《春暖花开的时候》短、中、长篇小说。在创作过程中他惊人的毅力克服了常人难以想象的种种困难。譬如在日寇狂轰乱炸中,他跑到郊外一边躲避空袭一边写作。敌机一来赶快卷起稿纸躲进麦地或胡豆地里,敌机刚一飞去拍一拍身上的泥土就趴在矮凳上两手悬空赶写起来;身上出满了天花浑身发烧,为躲飞机轰炸每天朝野外跑,结果发热受风,送到医院医生就把他安排在停尸间,差一点送命。然而就是这样,一张张带着硝烟和泥土气味的稿子,不断从他的手中飞往重庆,读者才在《读书月报》上接连不断地看到他那具有美感又有积极意义的抗战小说。可当这些作品刚一问世,却遭到极左思潮家宗派情绪文艺势力的猛烈“批判”和大肆辱骂――反映青年儿女抗战的作品竟成了色情文学!

1943年1月,他经过千辛万苦赶到了当时的大后方重庆,专门从事文学创作,并当选为中国共产党领导到文艺界统一战线组织――“中华全国文艺界抗敌协会”理事兼创作研究部副部长。期间,遭到了“姚雪垠是国民党特务”的重大诬陷。听风就是雨的文艺界少数人,即乘机添油加醋大肆造谣,使他蒙受了许多不白之冤。1945年春,这件在政治上给他意外打击的事情,虽然得到了最终澄清,但他却因此不得不离开重庆去往四川三台的国立东北大学中文系任副教授。

1945年秋,35岁的他“结束铅华归少作,屏除丝竹入中年”。经过反复思考,断然放弃高薪教学在成都暑热天气中开始了长篇小说《子夜》的写作。上海解放后他担任大夏大学教授兼教务长和代理文学院院长。他热爱大学生涯,把文史讲得令人荡气回肠,这样下去可以很好生活,但他不甘心事业平平,下定决心离开教学岗位背水一战,重新从事专业作家,于1951年秋由上海回到故乡河南。他在上海大夏大学是教授月薪520银圆,但地方文联的负责人却毫无道理地将他的职级定为文艺八级,工资改为每月500斤小麦。有人劝他到郑大任教保障全家生活,但他却说“级别降低虽然很痛苦,但并不能动摇我为祖国文学事业努力的决心!”

1953年夏天,中南作家协会分会成立他即由河南调到武汉中南作协。然而,放弃历史长篇而写出的内地轻工业三代工人生活的作品《白杨树》,依然被地方某领导指责为“不积极为工农兵写短小作品”、“不愿为群众雪中送炭”,致使其用无数心血、准备向祖国和人民献礼的一部二十多万字的手稿划为灰烬,使其进退维谷,左右为难。使他在五年多的时间内完全处于苦闷之中,除了少量报告文学杂感等,几乎没有什么有价值的作品闻世。

1957年6月开始,全国的反击右派分子斗争在激烈开。不到年底,他就被宣布为“极右派”,工资也改为只发生活费90元。然而,他面对猛烈的批斗百折不挠,在深受灭顶之灾面前,不气馁、不自残,反复念诵《和氏》,以卞和苦献连城璧为动力,毅然决然开始了《李自成》的秘密创作。他在受批斗之后被“囚禁”在院子的大门边,房门因没有插销而无法关闭,在提心吊胆、十分孤寂中分秒必争。从1957年10月到1958年8月,在没有资料又不能同他人探讨的境况下,以及其顽强的毅力写出了四十多万字的《李自成》第一卷草稿。

1958年8月下旬,姚雪垠被下放到武汉郊区农场“监督劳动”,开始了他一生中为期两年的劳动改造生涯。每当从事轻微或简单的重复劳动时,他就一边干活一边进行构思,到了中午或晚上拖着疲劳,将田间和路上构思写到日记上。就这样,在夜晚用手电照明写记时还是被监管发现,不仅经受了激烈的批斗、被取消记“日记”的权利,而且让其由大田劳动改为挑砖头、挖泥塘等高强度的改造。但他在工余、路上、中午、晚上照样在思想上构思,并充分利用每月四天的休假时间拼命地把构思写出来。长时间的超负荷运作,使他患上了严重的急性关节炎,连走路都十分困难。但他却希望从此两腿残废,好有时间专心写作。“不管生前有没有出版的机会,我一定尽力将此书写成,由后人交给党和人民对社会主义祖国的文学事业有所贡献。”这就是一代大师的真挚之言。这是怎样的艰辛,这是何等的顽强!1963年8月,姚雪垠克服了常人难以想象的重重困难,四十二万多字的《李自成》第一卷终于出版,并引起了祖国大江南北少有的轰动。

1964年,阶级斗争又起且愈刮愈猛,姚雪垠成了“老右派”,《李自成》成了“大毒草”,他被送到湖北“五.七干校”再次接受惩罚性劳动。从此姚雪垠成了“资产阶级知识分子代表人物”、“摘帽右派”。期间,又因在批林时引用了白居易的“周公恐惧流延日,王莽谦恭未篡时”,招致大祸被罚上山放牛,他就利用每天放放牛的劳动间隙充实修改《李自成》的第二卷稿。遇上刮风下雨便提着一盏马灯躲在牛棚里写,晚上在别人入睡以后他爬起来点上油灯伏在床上写,真是争分夺秒,天天如此,从不间断。

自从《李自成》第一卷被造反派和红卫兵打成“反党反社会主义”的大毒草后,姚雪垠就一直处于非常担心害怕的精神状态之中。他坐卧不宁,茶饭无心,晚上经常被恶梦惊醒……就在这关键时刻毛泽东主席向姚雪垠伸出了救助之手,发出了保护姚雪垠和《李自成》的“最高指示”。在那个动乱年代,毛主席的“最高指示”既保护了《李自成》,也保护了姚雪垠。如果不是这样,姚雪垠的《李自成》长篇巨著很可能化为泡影,付之东流,就是姚雪垠个人是死,是活,也很难说。

1973年春天,姚雪垠被武汉市委从“五七”干校正式调回市文化局创评室,市委宣传部明确指示,要姚雪垠不搞杂事,专门创作《李自成》。但县官不如现管,下边只是表面上应付,实际并不听从,还是不断让他做杂七杂八的事情,占用了他好多时间。直到了1975年的国庆前夕,姚雪垠在极其困难的条件下,才完成《李自成》第二卷的初稿。

“时间不饶人啊,我已经65岁了,这样下去出书的前途一定不堪设想!我将如何是好?”正当姚雪垠苦恼万分、无计可施的时候,《李自成》第一卷编辑江晓天到武汉出差,建议他再次给毛主席写信,请求老人家再一次伸出援助之手。这封信几经转展被时人第一副总理邓小平转呈毛主席。毛主席立即表示支持,用粗铅笔在报告上批道:“印发政治局各同志,我同意他写李自成小说二卷、三卷至五卷”。这样姚雪垠才得以脱身,从武汉来到北京,专心致志地写《李自成》。

1975年11月下旬,姚雪垠到京第二天开始,便全身心地投入到《李自成》第二卷的创作中去。他每天凌晨三时左右起床,一直写作到中午。1976年地震那天,别人是在梦中被震醒的,而姚老已伏案写作了多时了。在震情吃紧、大地时常震颤的情况下,他在北京工人体育场人行道的简易防震棚里,坐在小马扎上不顾闷热和危险,一直夜以继日直到把第二卷全部改定。进人80高龄以后,虽依然壮志满怀,雄心不减,每天凌晨两三点钟就起床写作,但毕竟年龄不饶人。为此,每日都承受着巨大的精神压力唯恐全书写不完,随他百年而去。1997年初春,因写作过于紧张劳累而突发中风倒在书桌旁。“我要起来写,写不完对不起读者。”住进医院仍然顽强地起床写作。后来由于他突患中风根据提纲以说代写,由其助手根据录音整理成篇。

“十年寂寞蓬窗女”。姚老80岁时,曾在《八十愧言》中写道“假若我写到九十多岁,或将近百岁,忽然医生告诉我说:活不多久,不能再写作了。我不是想着我这一生曾经为祖国人民写过了多少作品,而会在心中惋惜地说:可惜呀,我还有一些写作计划不能完成了!”1999年4月29日,他以永不衰退的热情和顽强的毅力,使《李自成》全书划上了一个圆满的句号,却带着《杜甫传》、《天京悲剧》、《大江流日夜》等创作宏愿,无限遗憾地匆匆远行。

1979年,就在他恢复名誉的同时,正式向党组织提出了入党申请。有同志不解的问:像你这样年纪的老人,既有很高的成就,又有很高的荣誉,为什么还要申请加入中国共产党呢?您被错划了21年,就没有一点怨恨之心吗?姚老针对这个问题,拿河南家乡的一句土话说道:“家鸡打得堂前转,野鸡不打一翅飞!

一位几乎没受过正规系统高等教育、身处种种困苦和异难的学者型文坛巨匠,凭借刻苦自学和顽强的毅力,在长达70余年的文学生涯中,创作了逾千万字的小说、散文、诗歌、时评、杂文、论文、剧本等。一位无名之辈对于这样一位文坛飞将,对于他的诸多宏篇巨著之价值,可能没有什么评论之资格。但这样一位文坛“闯王”始终不渝、顽强不息的精神却深深地留在了我的精神思维之中:

卞氏几刖出壁样,

大师苦作成闯王。

身在福中言何苦,

当以前贤为标榜!

作者翟传海

文章来源:邓州网

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222