徐悲鸿家庭生活

徐悲鸿长女徐静斐记忆最深刻的是小时候父亲和母亲蒋碧微常常吵得不可开交。母亲专横跋扈,脾气非常暴躁,因此,徐静斐在感情上并不依恋母亲,她几乎没有感受到多少真正的母爱,也没有得到过多少家庭的温暖和幸福。

徐悲鸿与廖静文

但是,徐静斐极爱戴仅比她大6岁的继母廖静文。从40年代她与廖静文相识到现在,在半个多世纪的风风雨雨中,她与这位感情丰富、心地善良、深明大义的继母建立了深厚的感情。特别是让徐静

徐

斐感佩不已的是,继母虽然比父亲小28岁,却极为敬重父亲的人品和画品,为父亲作出了巨大的牺牲,献出了毕生的精力和心血。

女儿爱父亲,妻子爱丈夫,她们的爱虽然有着本质的区别,却是相通的。她们之间心与心碰撞交融的友情,犹如春风化雨,有着一种永恒的美丽。

1943年,正是抗日战争艰苦的阶段。

徐悲鸿所执教的南京中央大学为了躲避战争的灾难,早已迁到了山城重庆。徐静斐也就随着到重庆,在沙坪坝的中央大学附属中学读书。那个时候,徐悲鸿无法忍受蒋碧微无休止的刁难和吵闹,他们已经分居7年之久了。

暑假到了,徐静斐非常想到爸爸身边去。徐悲鸿那时正带着初创的中国美术学院的研究生在四川灌县青城山写生,因此,徐静斐便和哥哥一起高高兴兴到爸爸那里去度假。

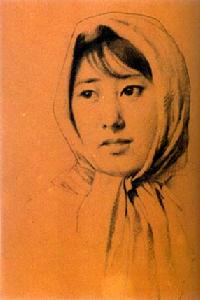

在青城山,徐静斐常常看到一位漂亮的年轻姑娘坐在一棵大银杏树下,聚精会神地读书。她穿着一件紫红色的布旗袍,留着一头乌黑的短发,很少言语。这位姑娘就是廖静文。

徐静斐以前就听母亲说过,廖静文和父亲相爱,并说像她这样年轻漂亮的姑娘能爱上一个比她大28岁的人,不是图钱就是图利。但徐静斐在层峦叠翠、古木参天的青城山,只觉得廖静文雅静好学,端庄美丽,没有一点儿轻浮鄙俗。她从心眼里喜欢这个只比自己大几岁的姑娘。

1944年,徐悲鸿由于艰苦的物质生活和过度的劳累,不幸患上了严重的高血压和慢性肾炎,住进了离沙坪坝10多公里的中央医院。徐静斐闻讯后,不顾摔伤的腿,艰难跋涉了3个多小时,急切地赶到医院去看望。

当她气喘吁吁地立在病房的门口,看到廖静文正坐在病榻前,认真地为父亲念报纸。不知怎么,在那一刻,徐静斐的心中倏地涌过一阵感激的热流。

“爸爸,我来看您了!”徐静斐大喊了一声,泪水便禁不住从面颊上滚落下来。

廖静文起身让她坐下,然后,默不作声地拿来一个饼干盒,从里面拿出黄色的炒米糖递给徐静斐,望着她默默地吃着。

徐悲鸿仍然处于危险期,早几天医院就发出了病危通知,因此她们的心情都十分沉

重,压抑得说不出话来。整个病房里充满了寂静悲伤的气氛。廖静文因为照料悲鸿,已是头发零乱,眼圈发黑,形容疲惫憔悴。可以想见,为了悲鸿,她已熬过了许多个不眠之夜……

徐静斐告辞出来时,廖静文一直把她送到医院大门口。握别之际,廖静文关切地对她说:“天快黑了,走路要小心呀!”徐静斐用力点点头,心中一阵温暖,泪水又一次潸潸而下。她在心里感激着廖静文:“我父亲多亏有了你呵!”

廖静文那时在徐悲鸿身边当图书管理员,对悲鸿的事业和生活都倾心相助。她从青城山回到重庆后,即考上了从南京迁到成都的金陵女子大学。可是入校不久,她为了辅助悲鸿的事业和照顾他孤身体弱的生活,又毅然决然地离开了学校,重新回到悲鸿的身边。现在,悲鸿的病情这么严重,她坚持日夜守护在床前,这难道是为了图钱、图名吗?徐静斐实在无法相信妈妈说过的话。

寒假见父亲

1945年冬,学校刚一放寒假,徐静斐就急切地来到了父亲身边。此时,徐悲鸿在医生的全力救治和廖静文精心的照料下,病情已逐渐好转,能在屋里走动,但身体仍然很虚弱,脸和脚还有些浮肿。

廖静文仍然无微不至地照料着他。可是,他们的生活相当清苦,饭菜都是从食堂打来的。

徐

徐悲鸿因为不能吃盐,就用青菜蘸着用水冲淡了的酱油就饭吃。那时候,徐悲鸿每月的工资全被蒋碧微索走,而廖静文为了悲鸿的健康和生活,一直瞒着他靠借贷过日子。在徐悲鸿最艰难困苦的时候,廖静文没有离开他,而是用自己的火热柔情和爱心滋润着徐悲鸿那一颗病中的心。她对悲鸿那真诚、坚定、纯洁、无私的情意,像一泓清泉,涤尽了徐静斐心中的疑团和隔阂。她怎么能够不感动呢? 晚上,徐悲鸿睡在一张旧单人床上,盖两床旧被子。徐静斐则和继母睡地铺,两人合盖一床套着破棉絮的旧被子,那床被子有的地方竟连一点棉花都没有,只剩下被里被面两层布了。窗外,北风呼呼地吹着,寒冷顽强地从木板墙的缝隙里挤进来。她们两人便使劲地挤在一起睡,以求暖和些。渐渐地,她们相互温暖了对方,不再感到寒冷,也不再感到孤单。

寒假快要结束了,徐静斐依依不舍地沿着青石板台阶走下石家祠堂花园,不住地回头,望着站在小楼上目送着她的父亲和继母。此次和他们共同生活了一段时间,她的收获颇多,无论是在思想上还是在情感上都得到了很大的充实。父亲、继母生活得那么艰苦,却仍然关心着受难的祖国和人民。

父亲多次将办画展所得捐助贫病的文化人和抗日将士。他们那忧国忧民的进步思想,潜移默化地影响了徐静斐那颗年轻的心,为她以后义无反顾地走上革命道路起了重要的作用。

抗战胜利后

抗战胜利后,徐静斐随蒋碧微回到了阔别8年的南京,而徐悲鸿则根据周恩来总理的指示和廖静文一起去北平办学。

徐静斐高中毕业时,很想报考北平的大学,以期生活在父亲和继母身边。但是,她母亲极力阻挠,逼迫她上了南京金陵女大。

在大学里,徐静斐接触了一些进步同学,在政治思想上更加成熟起来。当蒋家王朝大厦将倾,顽固派仓皇逃奔台湾时,徐静斐表现出异常的明智和大义,毅然背叛了母亲,秘密跟随地下党来到皖北解放区,跨出了她人生抉择的关键性一步。

当徐悲鸿和廖静文在北京接到静斐的信后,他们感到欢欣和快慰,激动的泪水打湿了廖静文的衣襟。而这时,蒋碧微却孤身一人匆匆去了台湾。从此,徐静斐和母亲走上了不同的生活道路,天各一方,再也没有相见过。

徐悲鸿病逝

1949年,徐静斐作为南京军管会的派出干部来到安徽。和黎洪模结婚后,她就一直在安徽工作。 徐静斐没有料到父亲的病情又会加重。1953年9月19日晚,徐静斐生了第二个孩子。而这时候,徐悲鸿已是生命垂危,北京的电报和信件不断地飞到安徽,但徐静斐一点儿也不知道。她本来身体就不好,生过孩子后,身体更加虚弱,连饭也吃不进去。因此,她丈夫就和领导商量,对徐静斐封锁消息,生怕她知道这不幸的消息会发生什么意外。

徐

出院后,组织上把她安排在另一个房间里,不许她出门,为她的孩子请了一个奶妈,也顺便照顾她。待到满月后她看到电报和信时,徐悲鸿已在9月26日不幸去世了,而且追悼会也已开过了。

徐静斐顿时觉得天旋地转,周身有一种撕心裂肺的剧痛,泪水扑簌簌落下,她什么话也说不出来了。几十年以后的今天,徐静斐说到这件事时,仍是泪水涟涟。她说:“我心里太难过了。这是我一生中最难受的一件事,也是最遗憾的一件事。”

徐悲鸿去世后不久,廖静文给她写了一封信,信中说:“你父亲生前对你惟一的

希望,就是能够学一个专业,因为你中学的成绩非常好。现在你父亲虽然去世了,可不管怎样困难,我一定尽我的力量帮助你。”

受到继母的鼓励,徐静斐就下了决心,想上大学了。可那时她的家庭条件非常困难,她丈夫前妻的4个孩子刚从广西接来,加上她自己生的两个,要抚养6个孩子。那时候提倡英雄母亲,不准搞人工流产,徐静斐又怀上了第三个孩子。在这种情况下,她哪里还有时间和精力再去考大学呢?

再次入学

恰巧,安徽农学院要招一批调干生,她认为报考农学院是最合适的,既照顾了家庭,又不误上大学。

但是,当她把报告递交到人事科时,人事科长却不同意,说:“哪有怀孕的女人去上大学的?”他一连三次拒绝了徐静斐的要求。但徐静斐毫不气馁。当她第五次站在人事科长面前时,他不耐烦地说了声:“要去你就去考吧!”

不久,徐静斐从市政府调到市工商业改造办公室当秘书。那时正赶上发大水,市区被淹没在一片汪洋之中,徐静斐上班只能坐小木船到办公大楼前,从二楼窗户里爬进办公室,下班后再从窗子里爬出来,然后坐小木船回家。即使在这样艰苦恶劣的条件里,她也没有停止学习。

徐静斐是在怀孕8个多月时参加考试的,她的脚肿得连鞋子都穿不上。试题对她来说很简单,使她感到疑惑和吃惊。结果,她以6门功课581分的最好成绩被录取。

入学不久,继母给她寄来了一笔钱。这一年,廖静文考上了北京大学中文系。可是她实在太忙了,要当徐悲鸿纪念馆馆长,还要参加各种社会活动,苦于分身无术。她坚持读了三年半,最终还是退学了。

在读大学期间,她们经常通信,互相鼓励。廖静文在精神上和经济上都给了徐静斐很大的支持

和鼓舞,直到她完成了学业,留校当了教师。

经济大萧条时期

1961年,正处于三年自然灾害时期,人民的生活异常艰苦。廖静文记挂着徐静斐和她

徐

的孩子们,便打电话、写信叫她到北京去。 放暑假了,徐静斐便带着4个孩子去北京。那时孩子们还很小,最大的才七八岁。火车上拥挤不堪,难以找到座位,徐静斐在地上铺张报纸,就让孩子们睡在座位下面。

当时的北京经济也很萧条,很难买到食物。廖静文没有粮票,靠家中那一点定量粮又不够这么多人吃,因此,她急得团团转。徐静斐有个哥哥已被打成右派,此时在北京附近的农场里劳动,他常背回一点玉米棒子煮熟了当口粮。为了多弄些吃的,廖静文尽了最大的力量。

星期天,廖静文还带着静斐的孩子们到公园玩,他们捉迷藏、丢手绢,玩得兴高采烈,分外愉快。她还对徐静斐说:“你和你哥哥从小没有母爱,家庭很不幸,所以你父亲去世后,我要尽量多给你们一些温暖,告慰你父亲的在天之灵。”

1967年,徐静斐为了躲避愈演愈烈的武斗,带着孩子又去了北京。她本想到北京去寻一片清静地,怎奈那时继母也没能逃脱劫难。

徐静斐家庭生活困苦

党的十一届三中全会以后,徐静斐的家庭负担仍然沉重。廖静文有一次对她说:“全家所有的孩子都有彩电冰箱了,就你没有,我很难过。我总觉得你活得太苦了,孩子那么多,一想到这些我就想哭。”她要给徐静斐买彩电和冰箱,但徐静斐不同意,说:“你的条件也并不怎么好。”不久,一个朋友送给廖静文一台14英寸彩电,她就把彩电送给了徐静斐,但提出了一个条件,就是要她把黑白电视机下放给正在北京读研究生的徐静斐的二儿子黎志康。

其后,廖静文问徐静斐:“在合肥,买一台冰箱宴多少钱?”徐静斐回答说:“也就七八百元吧!”廖静文随后给她寄了700元钱,并一再叮嘱:“这个钱不许你作他用,只许买冰箱。”在这同时,徐静斐在联合国教科文组织工作的弟弟听说她没有冰箱,就省了钱,在回国探亲时带回一台冰箱送她。徐静斐很感动,把继母的钱原封不动地寄了回去。她知道继母的工资不高,可社会活动又多,请客吃饭从不用公款,因此,她不能用继母的钱。徐静斐的弟弟对他母亲说:“我佩服姐姐,她不是那种要钱要东西的人,她只埋头于工作。”

徐静斐的生母蒋碧微在台湾去世后,徐静斐办了一份放弃遗产继承权的公证书,她拒绝和哥哥去继承遗产,她说:“我的生命之根已深深扎在大陆这块土地上了。”

廖静文

徐悲鸿说过:“每一个人的一生都应当给后代留下一些高尚有益的东西。”是的,悲鸿

留给我们的,是那些像语言一样在人民中流传着的艺术作品和他的爱国之心,而徐静斐和廖静文留给我们的,则是她们之间深厚纯洁的友情以及她们所表现出来的高尚爱心。

1953年9月,徐悲鸿去逝。不久,廖静文就将徐悲鸿留下的1200余幅作品,以及他收

徐

藏的唐朝以来历代名家书画作品1000余件,以及各种珍贵图书、碑帖等一万余件文物全部无偿捐献给国家。

当时不少好友劝她,儿女还小,应该考虑自己和孩子今后的生活问题。况且悲鸿在许多画里都写了“爱妻静文”的名字,应该为自己留下一部分。

廖静文在《徐悲鸿一生——我的回忆》中写到:“这些作品和藏品耗尽了悲鸿毕生的心血,凝聚了他对国家和人民深沉的爱。我能据为己有吗,不能,决不能!”

廖静文和徐悲鸿的两个孩子徐庆平和徐芳芳曾分别在法国和美国留学,一个学习艺术,一个学习管理。她说,因为自己没有任何积蓄,两个孩子在外读书十分辛苦,回来的时候,儿子的头发脱落了许多,女儿脸上的皱纹比她还多。回忆这段历史,廖静文至今仍感觉很愧疚。

1953年,位于北京火车站附近的“徐悲鸿故居”作为徐悲鸿纪念馆对公众开放,后因修建地铁,徐悲鸿纪念馆迁址于新街口北大街。国家每年拨款100万元用于展馆的维护和设备更新。时下,马路西侧正在进行危房改造;东面鳞次栉比的时装店和快餐店证明着时代的变迁,而独有这座两层小楼一直在诉说着一位艺术家50年前的故事,和他的妻子长达半个世纪的守护。

保护徐悲鸿留下的作品和收藏被廖静文看作是自己的生命,在最困难的“文革”时期,徐悲鸿的作品要被销毁。廖静文说:“那时我也不想活了,若真那样,我对不起悲鸿。后来我找到周总理,总理想办法把馆里所有的收藏送到故宫太和殿旁的一个大殿里锁起来,一放就是13年。因为那里面太潮湿了,等再拿出来的时候几乎都发霉了,一些油画上的色块也掉了下来。”

至今,廖静文还在为修复那些珍贵的油画而努力。她说,现在还有100多幅没有修好。因为请外国修画专家需要大量外汇,国家不能一次负担,每年拨款40万。

时至今日,身为纪念馆馆长的廖静文还在四处奔波,只要是关于办徐悲鸿画展、出画册的事,或是为馆里募集资金,她都要亲自去。接受采访之前,她刚从青岛回来。她说,有人要帮助她到美

国举办悲鸿画展,“这也是当年因为太平洋战争,悲鸿一生未能实现的愿望。”

她说,这两年她最大的心愿就是完成纪念馆扩建工作。目前,北京市已经在纪念馆旁边新批了一块5000平方米的空地,但需要9000万元,至今还没有买下。“还有1000多幅一级品叠压在柜子里,要是能把新馆建成,就能陈列悲鸿更多的作品,还有那么多古画和书籍。”

廖静文现在有一保姆为伴,住在北京西山附近。已经80岁高龄的她每天早上7点多起床,然后到纪念馆上班。她说,自己平时没有什么娱乐,因为听力不太好,所以不能看电视和听音乐,有时看看书报。非典时期,她在家画画中国画。

如今,廖静文和徐悲鸿的一双儿女也已经年过半百,儿子在人民大学徐悲鸿艺术学院任校长,女儿在大学任教授。他们时常会来看她。她说,现在她最大的快乐就是和孩子们在一起。

“家国恩情剪不断,是非真伪寸心知”。廖静文说,人生是复杂的,不可能让所有人了解你,但怎样做人自己明白。“这几十年,国家给了我许多荣誉,我很感谢。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222