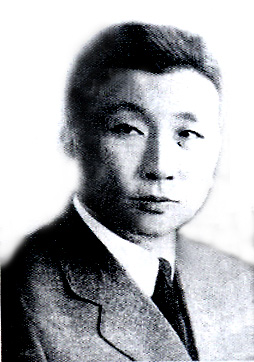

刘鸿生先生二三事

作者:李世庭(定海区志办 )

组织救护队支援新四军

1937年8月13日,日军大举进攻上海,中国第九集团军在张治中率领下奋起抵抗。16日,中共地下党员叶进明、毛纪法等在上海煤业界领袖、中国红十字会会长刘鸿生支持下,从上海各煤商处调集来150辆卡车,组成“中国红十字会上海煤业救护队”,开赴前线支援抗战。煤业救护队救护伤员、抢救难民、运送慰问品、慰问信,日夜不停地穿梭在战火纷飞的抗战前线,有时还帮助战士构筑工事,为“淞沪抗战”作出了积极的贡献。

1937年11月12日,国民党军队西撤。煤业救护队100名队员,在田萼芳等的率领下,驾驶25辆卡车随军撤退。途中多次遇敌机轰炸,不少队员受伤,且因给养中断,队员生活发生困难;卡车因缺乏燃料,无法启动,田萼芳只得回上海求援。刘鸿生听了田萼芳的汇报,当即调集起一批燃料、粮食和医药等物资,并筹来大笔款项,让地下党员叶明进、忻元锡等人携带赶往安微屯溪,解救护队燃眉之急。

是年10月,国共两党在南京达成协议,将留在湘、赣、闽、粤、浙、鄂、豫、皖八省边界地区的红军游击队编为国民革命军新编第四军(简称“新四军”)。1938年初,新组建的新四军军部由南昌移驻皖南岩寺,要求上述八省的红军游击队员按国民党指定路线,徒步行军到岩寺集中。其时,人数逾万的红军游击队历经三年艰苦卓绝的山区游击战争,队员们大都极度虚弱,伤病员很多;再则,沿途国民党军队虎视眈眈,随时有阻拦、加害游击队员的危险。在此情况下,煤业救护队主动向新四军军部项英、周子昆、李一氓、曾山等首长请命,承担起运送游击队员的任务。叶进明、忻元锡等率领108名队员,驾驶25辆卡车,穿红十字会服装,佩戴红十字会臂章,车上插有红十字会旗帜,随身携带有红十字会钤记的证件,借红十字会的名义投入了运送游击队员的征程。一百余名队员分作10个分队,编成3路,分头行事。期间,救护队又得到刘鸿生的有力支持,他要求救护队队员们所在的各个煤号以补发工资和车辆保养费的名义,凑集起一大笔钱;同时又向中国红十字会领来购买药品、器械和汽油的经费一并交给救护队使用,消除了各路车队的后顾之忧。救护队的卡车穿梭于崇山峻岭之间,在国民党军队眼皮底下,将数千名红军游击队员一批又一批接送到皖南岩寺。

煤业救护队完成接送游击队员的任务之后,108名队员全部参加了新四军,那25辆卡车也随之编入新四军战斗序列。消息传到上海,刘鸿生很高兴,他派中国红十字总会代表金芝轩,会同上海煤业公会代表田萼芳,专程赴皖南新四军军部视察,同时带去两辆奥斯摩比尔救护车和刘鸿生个人捐献的别克轿车,以及捎给救护队队员的家信和物品。金、田等人到达岩寺,受到叶挺、项英等新四军领导人的热情接待。第二天下午,岩寺东街祠堂内举行千余人参加的欢迎晚会。当会上宣布上海煤业公会的两辆救护车和刘鸿生的一辆别克轿车捐献给军部时,全场顿时掌声雷动。刘鸿生的爱国举动使新四军将士受到极大鼓舞。

“象”“马”联手,击败日本“龙牌”

19世纪末起,我国传统沿用作建筑胶凝材料的黏土、石灰、糯米浆等逐渐被英国人史弥敦发明的水泥所代替。当初,国内水泥都靠从国外进口,或由国内的外资公司生产出来,故而水泥又叫“洋灰”,按照译音则叫“水门汀”。随着水泥使用越来越普遍,市场上供不应求,巨大的商机,使刘鸿生有了开办水泥厂的想法。

1920年9月,由刘鸿生发起,沪上商界名人朱葆三、谢仲笙等20多人共同投资,成立“华南上海水泥股份有限公司”(简称“华商公司”),并决定用五彩大象作为生产出来的水泥商标图像,商标即为“象牌”。刘鸿生派专人将“象牌”商标送到北京北洋政府商部商标局登记注册,并领到了该局颁发的注册证书,这是我国水泥行业第一个审定商标。在办妥商标注册的同时,刘鸿生负责在上海龙华盖起厂房,购进生产设备和原料。1923年8月,华商公司的“象牌”水泥正式投产,产品经上海工部局和上海化验室化验,拉力、压力等各项指标均超过合格标准。“象牌”水泥畅销江南市场,当时上海的各大企业,如江南造船所、华洋德律风公司、浚浦局等建设厂房、造桥梁,都使用华商公司生产的“象牌”水泥。

“象牌”水泥投入市场后不久,遇到两个强劲对手——“马牌”和“龙牌”。其时,在华的外资水泥厂大量倾销他们的产品,数量达每年122万桶,占全国水泥总销量的45%,其中尤以日商小野田水泥会社生产的“龙牌”水泥销量最大。由于竞争激烈,国货水泥的售价一降再降,至1924年,华商公司亏损达38000余元。在不利的形势下,刘鸿生没有气馁,他审时度势,决定走国货水泥厂联合之路,共同抵制洋货的倾销。1925年5月,刘鸿生亲自出马到天津,跟生产“马牌”水泥的启新公司总经理陈一甫协商,签订为期5年的联合营业合同。按合同规定,“象牌”水泥销售以江南为主,退出东北、华北、华中市场;“马牌”水泥则退出南方市场,主要销在北方。“象”、“马”联合后,销售量大增,两家企业相继涨价两次,所获利润不但弥补了以前的亏损,还有不少盈余。20年代末,全国水泥市场形成“大象”、“奔马”战“蛟龙”的局面。到1931年,国货水泥已占全国水泥总产量的85%,日货“龙牌”水泥销量锐减,“象牌”一举成为全国水泥行业的第一品牌,刘鸿生当之无愧成为“水泥大王”。

1938年3月,日军入侵上海龙华地区,华商公司被日军占领,由日商三井物业株式会社与小野田水泥社托管经营。这两家日商利用华商公司的厂房、设备和原材料,贪工减料制造劣质水泥,而冒华商公司“象牌”水泥的名投放市场,欺骗消费者。刘鸿生和华商公司股东们对此非常气愤,为维护“象牌”商标声誉,一方面通过中外报刊发表长篇报道揭露真相,另一方面搜集各种证据向上海特区第一、第二法院起诉,控告日本奸商。1939年上半年,经过先后两次判决,日商分别判罚法币100至400元不等。在强大的舆论压力下,日商企图改变策略,假惺惺地跟刘鸿生商量,表示要与华商公司“合作经营”,继续用“象牌”商标,被刘鸿生断然拒绝。抗战胜利后,华商公司才又回到原主人手里,恢复了国货“象牌”水泥的生产。

抗战胜利后,两次故乡行

抗战胜利后,刘鸿生任中央政府政务院善后救济总署执行长,负责战后的救济与重建工作,期间曾两次回故乡定海。

1946年12月28日,刘鸿生在带领救济总署的一批人,视察了无锡、南京、芜湖、安庆、衡阳、汉口、曲江等14个县市之后,抽空回家乡定海,当晚下榻在今聚奎弄6号他的私邸。亲戚朋友闻讯,纷纷前来拜访;政界要人也来约见,各类宴请应接不暇。

29日上午,私立舟山初级中学同学会和舟山小学全体师生在舟中大礼堂举行欢迎董事长刘鸿生大会。刘鸿生对他自己捐资创办的学校情有独钟,欣然赴会,并作长篇讲话。他在讲话中主要谈了视察14个县市后的感慨,他说,要求得战后复兴,国人首先要力行俭约,反对奢华。他在讲话中对国内存在的铺张浪费、追求时髦的现象深感不安,说,为度过战后困难时期,英美各国人民大众都非常节省,连一日三餐该吃什么都有严格规定;在美国市场上,玻璃皮带、玻璃丝袜都视为奢侈品,很少有人问津,而在我们国内却卖得很抢手,以英美诸国之富强,犹能节衣缩食,为什么我们就做不到呢!当时,那些充当“接收大员”的国民党党政要员,以及趁战后物资匮乏之机囤积居奇大发国难财的奸商们,过着醉生梦死、花天酒地的生活。刘鸿生说,这次他们救济总署的人视察了14个县市,自南京至汉口一带,虽为劫后余生,生活尚过得去;而衡阳等地死者数逾百万,想想眼下有这么多灾民需要接济,我们没有理由不节俭。刘鸿生接着勉励在场师生读书、做事不要怕困难,要有志气、有胆魄。他恳切的言辞、爱国的情怀,深深地打动了在场的师生。

这次回乡,刘鸿生大约在其定海私宅中住了三四天后返沪。

第二次来定海则是在1947年5月8日,随行的有行政院救济总署上海分署副署长兼渔管处处长王人麟、渔管处副处长王以康和渔业专家罗素等10人。刘鸿生的这次故乡行是有心为家乡做好事的,他带一行人来视察舟山的渔业生产状况,准备在大校场水产学校原址,与浙江省当局合办一所渔业技术人员训练学校,培养现代渔业技术人才,为舟山渔业经济的和海上运输业的发展提供人力资源。

到定海后第二天,即赴沈家门渔港视察。午后乘船到普陀山,匆匆游览了一转,夜宿文昌阁。10日晨6时就动身到岱山,先后视察了东沙和长涂。刘鸿生对长涂印象颇深,他认为长涂港不愧为优良的渔港,打算在长涂建一座渔品制造厂,生产各种水产食品,满足市场需要。当天下午6时乘船回定海。

刘鸿生到定海的当天,正逢定海县参议会在开例会,参议会议长宋豪士邀请刘鸿生到会讲话。刘鸿生在会上说了一番为发展渔业必须培养人才的道理。他说:“生活的要素即为解决衣食住行,本县地处海岛,衣食木料均仰外给,唯一出路厥为发展航业和渔业,而此皆非短期内可望实现,第一需要专门人才,第二需要大笔经费。因运用新式机械,必要有新的人才,故欲求改进渔、航两业,根本需要从教育入手。”刘鸿生的这番话,至今看来仍是切中要害的至理名言。

遗憾的是,后因时局变迁,刘鸿生办训练学校和建渔品制造厂的计划均未能实现。

刘鸿生离定前一天,私立舟山初级中学举行复校典礼。日寇陷定海期间,舟中在刘鸿生的安排下曾一度迁往上海,1947年迁回原址,5月11日上午复校,刘鸿生作为舟山中学董事长参加了该校的复校典礼。会后还兴致勃勃地参观了附近的南郊小学。中午12时,刘鸿生和他的随员搭乘穿山轮返沪。

脱险回大陆,服务新中国

1949年初,国民党政权行将覆亡,刘鸿生身为民族大资本家,是国共两党都要争取的对象,在决定命运的关键时刻,何去何从,刘鸿生感到苦恼、彷徨,拿不定主意。

刘鸿生有过撤退到台湾去的打算,曾经派人到台湾在台北购置地皮准备建糖果厂,在高雄筹建化工厂。但一想到抗战期间,国民党“四大家族”的权贵们不讲诚信,不守诺言,使刘氏家业受到重大损失的教训,刘鸿生又犹豫起来。

不去台湾去香港又如何呢?他派遣章华毛纺厂的总经理等人携外汇、运原料到香港见机行事。他思虑再三,还是不敢贸然行动。

这时,刘鸿生的第六个儿子、中共地下党员刘公诚和他在延安时的抗大同学王戴德一起来做刘鸿生的工作,向他宣讲共产党的各项政策,说明像他这样的民族资本家会得到共产党和新政权的保护的。

1949年4月21日,解放军渡长江。23日,南京解放。形势越来越紧迫。刘鸿生收听到解放区电台在向他呼吁:“请刘鸿生先生留在上海不要走,解放军保证按照发展生产、繁荣经济、公私兼顾、劳资两利的政策,保护刘氏的所有工矿企业。”正当刘鸿生安下心来,决定留在上海之时,国民党特务又盯了上来。上海社会局长陈保泰隔一个小时打来一个电话,说是要和“刘老先生加强联系”,并派遣特务严密监控刘公馆。为了摆脱国民党特务的纠缠,刘鸿生的子女们以刘鸿生心脏病复发为借口,企图将刘鸿生转移到中山医院暂避。不料就在刘鸿生将要转移的那天深夜,陈保泰带着特务来到刘家,说是蒋总统派专机来接刘鸿生,叫刘去广州参加紧急会议,汤恩伯总司令命令我来叫你,请你立即动身!说着,强行将刘鸿生用汽车送上飞机,直飞广州。所幸这时广州的国民党已自顾不暇,乱作一团,刘鸿生趁机避走香港。

周总理专门派人到香港做滞留在香港的上海工商界人士工作。刘鸿生觉得自己已过花甲之年,且一生的事业都在内地,正如他自己所说:“我不想留在海外做‘白华’”,于是他设法避开国民党特务监视,深夜乘太古轮到了天津。

刘氏父子刚抵天津新港,就接到周总理的电报,邀他们进京,在北京受到周总理的热情接待。周总理向刘鸿生再三说明党对民族工商业的政策,要他解除顾虑,并希望刘鸿生在上海工商业界起带头作用,和政府密切合作,共渡难关。回到上海,刘鸿生受到陈毅市长的宴请。为抵制美帝国主义的经济封锁,尽快恢复经济,刘鸿生任中国人民救济总会上海市分会副会长,上海市行业工人救济委员会经济审核委员会主任委员,为上海工人阶级服务,为新中国的建设服务。

1953年至1954年,刘鸿生先后被选为全国工商联常委、第一届全国人大代表,全国政协委员、上海市政协常委,上海市人民委员会委员,民建中央常委,民建上海市副主任委员。

关于刘鸿生解放后的情况,时任中共中央华东局统战部秘书长和上海市委统战部第一副部长的周而复,在他所著的《往事回首录》一书中有一段话,照录如下:

“上海的最大私营企业,除了荣家(指明荣毅仁)以外,就要数到刘家了。刘家的创业人员刘鸿生。他从香港回到上海以后,因为心脏病经常发作,很少参加工商界的一些活动,但是华东军政委员会和上海市人民政府委员会(他都是委员)开会,以及上海市人民政治协商会议(他是副主席),在健康条件允许下,他都出席。刘家企业,如章华毛麻纺织公司、上海水泥公司、中华码头公司、大中华火柴公司等,他分别交给他的儿子经营。刘鸿生有子女15人,其中5人留美,5人留英、3人留日,学有专长,精通所经营的业务,他自己在安静舒适的家里养病,一般由他儿子出面参加有关社会活动和政治活动。1954年,刘氏上海水泥公司公私合营,他出席还讲了话,表示兴奋愉快心情,拥护公私合营。

“刘氏企业已经公私合营的,仍然由原来刘家的人出任正职或副职,如刘鸿生就是公私合营的章华毛麻纺织厂的董事长。1955年12月,刘氏企业清产核资总额2000余万元,等于荣氏企业资产总额的三分之一左右。”

1956年10月1日,刘鸿生去世。临终前,他告诫后人:“定息可以分取,但不要多取,每人至多拿几万元,拿多了对你们没有好处。其余的全部捐献给国家,这是我对中国共产党一点微小的表示,也是我最后的嘱咐。”

刘鸿生去世后,胡厥文赋有一诗,概括了刘鸿生坎坷而又辉煌的一生:“明察秋毫,恢恢大度。创业惟新,不封故步。细大不捐,勤攻所务。爱国心长,义无反顾。”

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222