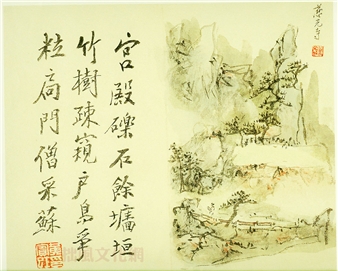

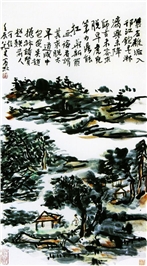

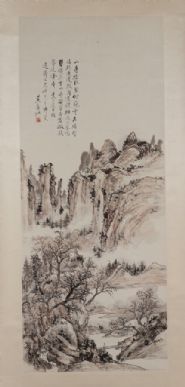

黄宾虹-人品画品

黄宾虹在论述中,多次强调人品与画品的必然联系,提出:“画品之高,根于人品”。这并非黄宾虹个人独有的观点。宋郭若虚《图画见闻志叙论》中即有:“人品既已高矣,气韵不得不高,气韵既已高矣,生动不得不至”。还说:“夫画犹书也,楊子曰:‘言,心聲也;书,心画也。声画形,君子小人见矣’。文如其人,书如其人,画如其人,是古人常常要提到的。

有人质疑这种说法:艺术作品,怎么能“如其人”呢?哪个字,哪张画会像作者呢?人品很好,画并不好,画得很好,人品却并不好,这种例子不是很多吗?

歧义的产生,在于对“人品”的理解。人品,在这里并不仅仅是一个道德的评价,而是这个人的全部内在素质。黄宾虹释为:“纯全内美,是作者品节、学问、胸襟、境遇,包涵甚广”。黄宾虹言:“古来画者,多重人品学问,不汲汲于名利,进德修业,明其道不计其功。虽其生平身安淡泊,寂寂无闻,遁世不见知而不悔”。

那种居于艺术殿堂最高层次的神逸之品,不仅需要极高的艺术天赋,还需要很长时间的蓄积,修炼。这漫长的过程,艰难而又寂寞,不具备宾虹老人提出的这种坚韧非凡的品质,定然会在种种阻力和诱惑之下,偏离正道,成不了正果。

黄宾虹八十岁时,撰《自叙生平》,其中一段叙述,分外感人。

“近伏居燕市将十年,谢绝应酬,惟于故纸堆中与蠹鱼争生活,书籍金石字画,竟日不释手。有索观拙画者,出 平日所作纪游画稿以示之,多至万余页,悉草草勾勒于粗麻纸上,不加皴染;见者莫不駭余之勤劳,而嗤其迂陋,略一翻览即弃去。亦有人来索画,经年不一应。知其收藏有名迹者,得一寓目,乃赠之。于远道函索者,择其人而与,不惜也。”

这是黄宾虹1943年所写七、八十岁时的一段纪实。在漫长的日子里,他寂寂的求索与修炼。这样的日子,有几个画家耐受得住?不是这等虔诚,黄宾虹能悟彻画道吗?能达到如此之高的境地吗?

1937年6月,黄宾虹应北平古物陈列所之请,赴北平审定故宫南迁书画。7月,芦沟桥事变,抗日战争爆发,日军随即占领北平,黄宾虹无法南返了。七十多岁的老人,陷此境地,有什么办法呢?最佳选择莫过于“伏居燕市”“终日杜门”了。然而,能够终日杜门,还必须有经济基础。

迫于生活,北平沦陷后,黄宾虹仍然在古物陈列所及北平艺专任教,1938年,又兼任了北平古学院理事。有了收入,黄宾虹才有可能关门著述、作画。只有联系当时的具体环境,我们才能理解前面引用的《自叙生平》中这段文字。

日本人作为占领者,仍然尽力笼络上层人士。宾翁八十岁时,北平艺专日本主持人伊东哲要举行祝寿仪式,要派汽车来迎接,宾翁坚决拒绝。文中所说的“索观拙画者”、“索画者”是些什么人呢?宾翁没有明说,从黄宾虹应付的态度来看,只肯让来者看看纪逰画稿,索画更是“经年不一应”,这应该是宾翁对日本人、汉奸或不明底细的人的态度,既是气节,也为避禍。而此时宾翁对“收藏有名迹者”、“远道函索者”,却非常慷慨,又为港人黄居素作“缘山堂图巻”,为杨某作“息茶庵图”,为何觉作“蒙山小隐图巻”。两相比较,迥然有别。这段平平淡淡的叙述,闪烁着老人民族气节的光辉。

在沦陷了的北平,宾翁依然继续着自己的研究,而且著述甚多。《渐江大师事迹佚闻》、《石谿事迹汇编》、《垢道人佚事》、《宾虹论画》、《画史年表》等等,都写于这段时间。

北平沦陷,造成了黄宾虹“伏居燕市”“终日杜门”的生活,七十多岁的老人,有吃有穿,完全可以抱孙子、养花、下棋、打麻将过日子。其所以如此勤奋的原因,仍在于他有那股不可压抑的内在能量的冲动。伟大人物,都有一股生而俱来的能量,他被这能量所驱动,一生的作为都是为了将这内在的能量释放出来。正如大马哈鱼要游上湍急的河流产卵,毛毛虫要化为美丽的蝴蝶,是非如此不可的必然。对于黄宾虹,正是这内在的能量,让他永不停歇。这种一无所求的无为而为,是一种与生命相终始的动力,是最伟大的品质。

翻读黄宾虹的事迹,他对金石、书画的强烈兴趣和坚韧的努力,终其一生,从未稍减。

黄宾虹七岁就表现出对绘画的极大兴趣,二十余岁,就“遍访时贤所作画”,渐渐积累起这方面的学识。1908年,他45岁,来上海为《国粹学报》撰稿,次年,任编辑,与邓实等共同负责编辑《国粹学报》、《国学丛书》《神州国光集》等书刊画册。1911年,又与邓实合编《美术丛书》。“国粹”就是中国传统文化中的精粹,书、画、篆刻,当然是其中的重要部份。宾翁的工作与天分契合了。这个工作岗位,终日弄的就是自己所好,为他扩大这方面的知识、提高眼界、进行学术研究,提供了最好的条件。他渐渐地形成了自己的理论体系。在这过程之中,他将研究所得,不断著文发表。1936年,任上海市博物馆临时董事会董事,负责收购、鉴定书画、古物。事实上,他已成为这方面公认的权威。

在他穷究画理,观察山川不断实践的过程中,他养成了自己的艺术趣味,自己的审美理念。他就认定了这个目标,追求了一辈子。又在几十年的追求过程中,不断完善与强化了自己的审美理念。

黄宾虹的山水画,自始至终,纯属阳春白雪的东西,从中找不到一丝丝媚俗之气。什么是媚俗?按市场的趣味画,就是媚俗,黄宾虹长期身居上海这花花世界,难道不知道俏丽的画好卖、钱是极为可爱的东西吗?他就是不肯低头,他对艺术,真是无比的虔诚,黄宾虹这样做,完全是清醒的,自觉的行为,他深刻地认识到名利对于画道的干扰。

这可见于他1923年发表于上海《民国日报》的文章:

“画者未得名与不获利,非画之咎;而急于求名与利,实画之害。非惟求名与利为画者之害,而既得名与利,其为害于画者为尤甚。当未得名之先,人未有不期其技艺之精美者,临摹古今之名迹,访求师友之教益,偶作一画,未惬于心,或弃而勿用,不以示人,复思点染,无所厌倦。至于稍负时名,一倡百和,耳食之徒,闻声而至,索者接踵,户限为穿,得之非艰,既不视为珍异,应之以率,亦无意于精研。始则因时世之厌欣,易平昔之怀抱,继而任心之放诞,弃古法以矜奇,自欺欺人,不知所止”。

这段文字太深刻了。八十年过去,今日的画家,仍然是这么个情况,追逐名利,又为名利所浸淫。成名前画出了好作品,成名以后,就会定型,甚而由熟变油。要登画事之堂奥,还真得“威武不能屈,贫贱不能移,富贵不能淫”。

写意画这类必须拼搏几十年的事业,光有才、有识、有学,还不一定成功,非常重要的,还必须有人品的支撑。诚如唐僧取经一般,要过得重重魔刼,才能取得真经,成为正果。外在条件,常可成为劫难,而最可怕、最难防御的,却是画家自身的“心魔”。物欲,当是心魔班首。人的一切性格、气质、心理上的毛病,诸如嗜酒、好色、刚狠、使气、好斗、放言、怯懦、过慎等等,都是心魔,都可将画家引向歧途。“性格即命运”这话不知出处为何,还真有某些道理。当然,它不能概括那种来自外界的不可抗拒的干预。

文史考据忌“孤证”,画品与人品相联,并非黄宾虹独有的现象。环顾当代大家,其成就都离不开他的人品。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222