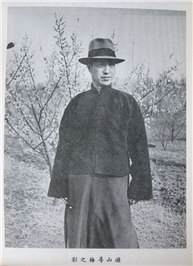

徐永昌——孤儿从军

光绪十三年十一月一日生于山西省崞县沿沟村的贫寒农家。母亲赵氏,父亲徐庆四十四岁获此麟儿,心劲儿大增,决意携家带口出雁门关,到大同求生,到鼓楼西街粮店当了磨倌。此时永昌尚在襁褓中。全家三口的温馨日子不到一年,赵氏就病死了。朋友给徐庆介绍了寡妇张氏,还带来与前夫所生二女一子,大哥、二姐改姓徐,长女已嫁,曾乳哺永昌,有“姐姐妈妈”之称。大哥吉昌长永昌十岁,彼此十分亲热。依照崞县地方耕读传家的习俗,徐永昌五岁即在粗通文墨的父亲指导下读书认字,开始念《三字经》、《百家姓》等启蒙读物。及至七岁便入塾受业,先读《论语》,以次读了《孟子》、《大学》、《中庸》、《左传》、《书经》,并涉猎《诗经》等。有了良好的旧学基础。幼年的徐永昌天资聪颖,但缺乏恒心。其父曾正颜以教:“不诚无信、怕劳怕苦、没有恒心,就别想成材。最痛惜的是自毁前程!”一番教导令他铭刻在心且受用终身。清贫而快乐的童年一闪而过,深深地印在徐永昌记忆中。接踵而至的灾难更是挥之不去。贫穷疾病总与死亡相连,从徐永昌九岁开始,二姐病死,大哥在城上做工,坠城身亡,大姐病死,继母经不起打击,在光绪二十六年夏天去世。本来病弱的父亲不能正常出工,生活大成问题。秋天,父亲买回几袋山药蛋,命永昌往屋里搬,说:“这就是我们父子俩一冬的口粮啊!”不料到十月,父亲也撒手归天,他受刺激一度昏厥。邻居帮他掩埋了父亲,他拣了块赭色石头埋在父亲墓前,作为标记。

这年慈禧扶植拳乱,招致八国联军侵华,慈禧西逃。毅军总统(军长)兼武卫左军总统宋庆,率部护驾,十二月到大同。一个营底(营本部)驻曹叔店内。师爷(书记官)徐椿龄老先生是营口人,很爱喝茶。因士兵初到此地,贪着出玩,加之老先生年近五十,尚乏子嗣,呼茶唤水,往往无人应声。永昌不忍,常为老先生提水泡茶。老先生喜其诚实勤谨,又怜他身服重孝,向店东打听清他的身世后,就问永昌:“你愿意跟我走吗?”永昌回答:“愿意。”于是在营部给他补了个名字,幼不成兵,也无力作夫,只是在徐师爷身边执勤而已。永昌随营底移阳高,到崞县,过韩侯岭,渡黄河茅津渡,走怀庆,经彰德、赵州、保定,宋庆部于銮驾回京后,即驻通州。永昌一年多间,走三省数十州县数千里。到通州后,他补了一名夫,照顾马匹。常于夏天午休时到四野无人的溪边将衣裤解下洗净,在石板上晾干。官长常示范说:“徐永昌是发一套服装的夫,却比你们发两套服装的兵整洁得多!”年底补为兵。20岁时,文案何毓淮,为他买了匹私马,加入马卫队,到哈尔滨剿匪。他第一次参加作战,所在部队就将六七十人的一股土匪剿灭,擒获十余人。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222