邓植仪以德报怨济乡民

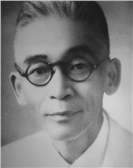

邓植仪(1888年~1957年)

中国土壤学家和教育家,中国土壤科学奠基人之一。东莞桥头镇人,历任广东公立农业专门学校校长,广东大学农科学院、中山大学农学院教授、院长,中山大学教务长,中国农业科学院和华南农业科学研究所研究员等。

他是一个科学家,同时深切关注农民与农村问题。他在广州工作,任农学院教授之外,还身兼院长、中大教务长等职务,同时关注家乡东莞的农业生产,在百忙之中,抽时间跑到虎门沙田研究稻田灌溉水技术,回桥头镇考察珠三角最大的淡水湖潼湖,提出改善东莞万顷沙农业的建议……

最近听闻广州市天河区石牌村将要拆迁了,此地将要变成高尚住宅区,当年的两块碑刻将要落于何处?这两块碑刻记述的不仅是一个关于水利的故事,还从侧面记述了一个杰出学者的博大胸怀。

察看校址

师生遭村民殴打

广东大学成立之后,因校舍分散,难以发展,孙中山遂命校长邹鲁择广州市北郊石牌以北的一带官荒山地作为新校址。广东省政府拨出共2178亩作为农科学院的第二农场场地。1925年5月1日,广州市财政局派人与石牌村乡绅、农科学院师生十余人在沙河集合,前往被征地段石牌村的坟地。谁知道,农科学院师生陷入了国民党右派和石牌村乡绅精心策划的一个骗局。

官荒山地是国有土地,被征收之后一般人就不能随意开垦,广东大学在石牌建校舍和农场,自然触动了石牌村宗族、乡绅的利益。此外广东大学农科学院师生支持广东农民运动,农科学院学生会的刊物《农声》发表了支持农民运动的言论,也引起了国民党右派的嫉恨。于是乡绅和国民党右派勾结起来,煽动村民反对广东大学征用荒地。在此之前,已经有石牌村民到省府请愿,要求取消广州市政府关于拨地给广东大学第二农场的决定。

1925年5月1日早上,广州市财政局的官员再三催促农科学院师生前往察看。农科学院师生当时有院长邓植仪,教授利寅、邝嵩龄、黄晃、欧华清,学生张农等十余人。师生走至沙河螺旋岗时,山上有二人站立,再往山冈上前行,林中涌出二千余人,手持锄锹短棍,有的手持短枪,将师生重重包围。山上人骂:“连我们的坟墓也要共,你们不知死活。”石头随即如雨般下。师生正答辩:“我们是种田的。”话犹未了,山上三声炮响,众人将师生一起殴打,仅有教师利寅和张福达二人外貌似乡民而没有被打,其余八人全被暴打,之后众师生又被绑至螺旋岗庙中。学生张农被锄头打至咳血二口,邓植仪背部被打至重伤,见张农咳血,泪涔涔下,师生相对而泣。

在这场暴力事件中,受伤最重的是黄晃,其次就是张农和邓植仪。受伤的师生多被送往医院,邓植仪则坚持回广州的家中医治调养。他请来精于外科的梁财信医生,伤愈很快。5月6日,师生多人前往探访邓植仪,他说只有背部还有些疼痛,其余无大碍,且食量日渐增加,请大家回去告知受伤的黄晃和张农须久留医调治。5月10日,邓植仪已经返石牌校部办公,除脸容略有消瘦之外,精神康健如平常人。

学院建成

石牌村民受益良多

暴力事件并没有动摇广东大学农学院师生迁址办校的决心,邓植仪更全力投入农科学院第二农场的建设。他亲自规划农场的道路、绿化、试验田地,终于在荒山湖沼中开辟出一大片田园,种满生机勃勃的农作物。这个农场的建成,不仅改善了农学院教学、科研、农业推广的条件,也为后来广东大学的拓展和中山大学定址石牌建立新校区打下了基础。

邓植仪有自己的一套办学理念,他要以农场的投入产出促进科研和办学,并且将此地作为农业推广的基地。1927年—1929年,邓植仪应广西当局之邀,担任广西实业院院长。回粤之后虽仍在中大农学院当教授,没有担任院长,却在1930年至1932年再任院长之前的这段时间兼任农场场长,进一步规划了第二农场的建设。他和中大校本部划定了新校舍区1800亩。在农场的其他地区,根据地势、土壤和涵养水源的需要,以土冈种植果树,山坡栽植竹子和其他作物,石冈点种松树,山谷间栽香蕉和甘蔗,平地和低地种植水稻和蔬菜。邓植仪还亲自制定了农场经营管理的系列规章制度,完善农场的教学、生产、科研基地功能。

暴力事件在邓植仪心中并没有留下什么阴影。反而由于第二农场的蓬勃建设,对当地农业起了示范作用。石牌村民经常到第二农场购买良种,向农学院师生请教种养技术,可说是近水楼台先得月。1930年石牌稻作试验总场建立之后,丁颖主持了优良稻种选育、栽培、病害防治等一系列的试验,是当时全国技术最为先进的稻作试验基地和推广基地。这一基地推广的优良稻种比一般的农家品种可提高二成的产量,良种直接由试验总场供应,并提供栽培技术,受到各地农民的欢迎。而当时以稻作为主的石牌村,因此得益不少。村民不仅可以得到稻种,还可以邀请中大农学院的师生到田间传授技术。在交流中,农学院师生与石牌村民的恩怨早化解于无形。这一段恩怨的化解,可以说与作为农学院院长的邓植仪不无关系。邓植仪在农学院师生中有崇高的威望,他的言行影响了师生。

以德报怨

助石牌修复水利

邓植仪不仅爱他的学校,他的土壤学,也爱护和关怀农民。他作为一个科学工作者,同时深切关注农民与农村问题。他虽然在广州工作,除任农学院教授之外,还身兼院长、中大教务长等职务,却同时关注家乡东莞的农业生产,在百忙之中,抽出时间跑到虎门沙田研究稻田灌溉水的技术问题;到桥头镇考察珠三角最大的淡水湖潼湖的水利情况;提出改善东莞万顷沙农业的建议……最能体现他热情关怀农民的一件事情,就是在他的领导下,农学院教师协助石牌村修复水利工程。

抗战胜利之后,中山大学重新回到石牌校址开学。经过七八年的抗战,石牌村和其他农村一样,农业生产需要恢复,但苦于缺乏资金和技术。石牌村北部农田全靠始建于同治年间鸡笼岗陂等六个陂塘灌溉。经过抗战期间日寇的破坏,陂塘损毁,村中乡绅力图集资修复,但村中已民穷财竭,大片农田只能望天打卦。

1946年,邓植仪每天上班路经石牌村,眼见大片田禾枯槁,缺水灌溉,心亦焦急。他即电告知与中大农学院关系密切、抗战前任广东蚕丝改良局局长的廖崇真,嘱托他带当时联合国救济总署负责在华赈济的美国人承丁到石牌村视察旱情。承丁建议先用以工代赈的方法将主要陂塘鸡笼岗陂修复。但是鸡笼岗陂修复后水量仍然不足,只有将水坝加高,提高蓄水量,并将其余各陂塘都修复。但所需资金巨大。邓植仪只好动用自己的人脉,亲自向广东救济分署的凌署长请求,发给石牌村水利建设所需救济物资。同时,邓植仪派中大农学院从美国学成归来的赵善欢博士以及教师郑凤瀛、庞雄飞等人前往石牌村的陂塘工地指导。而石牌村的乡绅则动员乡民齐心协力,半月间即完成了六个陂塘的修复工程。

碑刻留名

先生如久旱甘霖

大概当时邓植仪也曾亲自到村中了解情况,当年策划和参与了“5·1暴力事件”的乡绅都在场吧?而此时,彼此不必再提当年事,谈论的却是村中的民生大事。

1946年10月,石牌六陂事成之后,石牌村的父老都没有忘记恩人的大德,十分庄重地将水利工程建设的原委刻于石上,在石牌村内竖立了两块碑刻,一块为“鸡笼岗陂增加水量碑记”,另一块为“重修六陂碑记”,落款中当年石牌村最有权势的人物都在其中,他们大概用这种方式记下先生恩情的同时,也表示他们的歉意吧。这两块石碑一直竖立在广州市天河区石牌村朝阳北街1巷12号门外。近年石牌村人修《石牌村志》,也将这两块碑刻的碑文收进去了。可见数十年之后,石牌村的后人也没有忘记先生的恩情。

最近听闻石牌村将要拆迁了,此地将要变成高尚住宅区,当年的两块碑刻将要落于何处?这两块碑刻记述的不仅是一个关于水利的故事,还从侧面记述了一个杰出学者的博大胸怀。在看到《邓植仪文选》封面设计时,我很赞赏装帧设计者的构思:因为干旱而开裂的土壤渴望着,而蓝天上弥漫充溢着雨雾,正要洒满大地,先生的形象就在这大地之上,雨雾之中。

爱这土地,还要爱着大地上劳作的人们,用博大的胸怀和慈爱的心关爱和拥抱他们。这是先生给我们留下的宝贵的精神财富之一。

拙作《邓植仪评传》,没有提及这一史实。《石牌村志》和冼剑民等先生所编《广州碑刻集》均载上述两块碑刻。故草成此文,作为先生事迹的补遗。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222