郝寿臣先生的一支遗笏

为纪念著名戏曲教育家、京剧表演艺术家、一代名净郝寿臣先生诞辰(1886.5.10)一百周年,中国戏剧出版社出版了反映郝老一生经历和艺术创造的传记——《郝寿臣传》。传记出版后,得到国内外广大戏曲爱好者及各方面人士的喜爱和称赞。他们都为郝老生前的坎坷经历所感慨;为郝老精湛的艺术所倾倒。尤其引起人们兴趣的,是书中提到的,由当时的王昆仑副市长提议、著名书法家启功恭楷誊录格言于上的郝老遗物——一支牙笏。

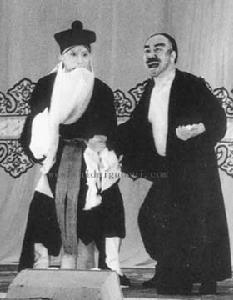

对于这支牙笏,不要说现在的年轻人,就是许多老戏曲爱好者,也不知它的来历。这也难怪,郝寿臣先生自三十年代中期蓄须隐退,解放后又一直担负培养京剧接班人的艰巨任务,除有个别的庆祝和义务戏外,直到逝世,近三十年息影舞台,致使人们对郝派剧目和艺术都生疏了。如果我们做个小测验:请指出本文所附剧照中那个手执朝笏的白花脸是谁?扮的是什么戏中的什么角色?什么年代跟谁合作演出过?恐怕连老嗜曲家们都很难立时回答上来。

当年,经启功先生鉴定,郝寿臣先生的这支遗笏是一支古代的真笏,至迟是明代的一位品官使用过的一件珍贵文物。

笏是“古朝会时所执手板,有事则书于上,以备遗忘。古代自天子至士皆执笏,后世唯品官执之,清始废”。《辞源》关于笏的这段解释证明启功教授的鉴定是正确的。清既废笏,古玩商贩则无再制之理,这支郝老购于民国初年的笏板,自然是明以前的古董了。

据史书记载,“古者贵贱皆执笏”(《宋书·礼志五》)。然而,笏板的材料却有严格的等级区别,“笏,天子以球玉(美玉);诸侯以象(象牙);大夫以鱼须(须,颁的讹字,颁与斑通)、文竹,士竹本……"(《礼·玉藻》)郝老的这支遗笏是用象牙琢磨而成的,看来,它的原主人,是一位品级较高的官员无疑了。

郝寿臣先生七岁半登台献艺,不过是清末的一个“小优伶”,后来虽然唱红,也仍是个不入“品”的戏曲艺人,他要这支牙笏做什么呢?这要从郝老的表演艺术谈起。

郝老认为,京剧艺术应该是生活真实与艺术真实的完美结合。演员所用的戏装行头和道具,一定要合乎剧中人物的身份地位,只有这样,才能把真正优美的艺术形象表现出来。为此,他苦心孤诣地改革了用彩色丝线刺绣蟒袍的一贯做法,首创了“平金蟒”;为表现荆轲、古押衙、虬髯公等英雄豪侠人物,他在北京舞台上首先使用了真刀真剑;为表现“陪王伴驾”的姚期、王朗、包拯、欧阳昉等台阁重臣,他购置了这支笏板。

为物色一支合用的笏板,郝老走遍了四九城的珠宝古玩店,终于在天桥的“挂货屋”(委托商店)里,发现了这支笏板。郝老花七块银洋买下了,这在民国初年是个不小的价钱。

一个唱花脸的买牙笏,在当时燕都“梨园行”里又是一个首创。京剧的五个行当中,旦、末、丑三行基本用不着笏,武生、武净也很少有执笏上场的戏,所以,连“国剧宗师”杨小楼先生也未自备牙笏。杨先生与郝老合演《下河东》中的呼延寿廷时,临时用官中的牙笏充当道具也就应付下来了。但是,在外场与郝老扮演的欧阳昉同时执笏叩见宋太祖赵匡胤时,真假二笏一比,给观众留下了不同的艺术形象。欧阳防身着“平金黑蟒”,怀抱一支真笏,看着就象个当朝宰相;呼延寿廷身穿绣花红蟒,手执一支赝笏,看着就不象个有威风的武将。尽管“国剧宗师?杨先生身材魁梧,气字轩昂,但手执一支高不齐肩的赝笏,使人物形象减色不少。

郝老的这支遗笏,长54公分,上宽4.8公分,下宽7.5公分,上厚0.5公分,下厚0.7公分,全笏成拱形,拱高距底面4.5公分。古代真笏有无标准尺寸,史无记载。估计笏的规格要以制笏的材料为转移。从郝老这张王朗的执笏照片不难看出一支真笏的外观及规格。

郝老平生惜物成性,每次演出归家,对演出时被汗水湿透的戏装必要一一晾干,以酒拭去领口的彩色汗污之后平叠平放。对于这支牙笏,就更是尽心珍藏了。他叫老伴用厚蓝褡裢布做了一个笏囊,以使跟包人往返剧场之间便于携带。《旧唐书·张九龄传》载:“笏囊之设,自九龄始也。”郝老是继九龄之后,又一为笏设囊之人了。

抗战爆发后不久,郝寿臣先生毅然在身强嗓冲的艾壮之年息影舞台,以示对侵略者和污浊社会的抗议。隐退后,郝老依然“壮心不已”,保持当年“学无止境、艺无止境”、奋发图强的志向,以免“安闲便宜起荡心”(笏上格言语)。在处理戏装时,看到他所珍藏的笏板,联想到:笏板能够帮助古人记忆,我为什么不能用作铭文,置之座右,时刻鞭策自己,与遗忘、怠惰及种种恶习作斗争呢?

一九六一年郝寿臣逝世前不久,王昆仑副市长代表北京市政府到郝宅探望时提议,老人百年后,可将老人生平最喜爱的格言镌于笏端,以志纪念。郝寿臣逝世后,其子德元请启功教授录写了两首七言诗,由象牙雕刻厂刻于笏面。上端之照片,系郝寿臣一九六○年参加全国先进工作者代表大会时留影。

于是,郝老特意留下了这支牙笏,并请“小器作”豌制了红木座”把笏播之于上。郝老每周一次在笏上抄写古人名言警句,用以自勉并教育当时在辅仁上学的儿子。周末用水擦掉,再录新语,如此日复一日、月复一月,十年如故。久而久之,书写的墨迹浸透了牙笏的纹理,一道道纤细的黑线,点缀了郝老的这支牙笏。

正是这支遗笏,鞭策郝老与敌伪作斗争,拒绝了庆祝伪满建“国”十周年(1941)的邀请,保持了忠贞爱国的民族气节。正是这支遗笏,鞭策郝老与抗战后的“贪污、无能”的国民党政府作斗争,谢绝了蒋介石和戴笠的邀请(1946),坚持了正确的政治立场与方向。正是这支遗笏鞭策郝老把毕生心血献给京剧艺术,不断提高文学和艺术修养,培养了樊效臣、王永昌和袁世海等接班人。实现了培育京剧接班人的理想与愿望!

这支牙笏,当年在舞台上丰富了郝老的艺术形象;息影舞台后,又伴随他渡过了晚晴的生活。小小的笏板,记录着郝老一生艺术生涯的辛酸与教训。同时,也照见了郝老正直、倔强,不与世俗同流的高风亮节。值此郝寿臣先生诞辰~百周年暨逝世二十五周年之际,仅就所知而纪之。

(文章来源:燕都杂志)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222