父 亲

十年过去了,现在看这个概括还是准确的。父亲是个典型的军人,中国共产党培养出来的典型革命军人。

古代兵书《六韬论将》指出,凡是大将自身必须具备 “五才”,“五才’者为‘勇、智、仁、信、忠’也,所谓’勇则不可犯,智则不可乱,仁则爱人,信则不欺,忠则无二心也”。

父亲具备这五条特点。但作为受共产党培养成长的革命军人,又有不同于历史上那些著名将领的不同特色。

忠于革命,忠于党,忠于领袖,是父亲这一代革命军人不同于过去的共同特点。父亲小时为人放羊,没有念过一天书。参加革命后在组织培养下,加上自己努力,文化水平提高了很多。尤其是解放后,经过航校和军事学院两次学习,以优异成绩毕业,军事专业达到了很高的水平。空军是靠天吃饭的,天天要和天气打交道。我亲眼看到昆指气象处的同志拿着天气图向他报告天气情况,他会很内行地同他们讨论预报结果。八十多岁后,他还每天坚持看中央电视台的云图报告,自己判断天气形势。但他个人始终认为自己没有多少文化,没有什么理论水平。可能受此想法影响,他一直不善言辞,尤其不善在大众场合讲话。但如果讲话,就是大实话。60年代,他在云南边境的蒙自机场指挥防空作战时,部属传诵过他的一句话就是,“我不是进人民大会堂开会的干部,我的工作就是在这儿打敌人的飞机。”部属都知道他是老红军,又是第一批授衔的将军。在那时是很了不起的。这样说话对部属当然印象深刻。指引他的基本信念是带好兵,打好仗,跟党走,坚持革命到底。

父亲受刘志丹影响参加革命,最相信的就是刘志丹。刘志丹也喜欢、相信父亲。1935年初,父亲随红二团护送刘志丹,一路上及到陕北后刘志丹身边就四个人跟随他,其中就有父亲。即使在受到肃反迫害时,他为刘志丹着想,顾全大局,劝部队不要拉走上山。刘志丹英勇牺牲,他一辈子不能忘记,直到晚年写回忆录时,还能细细回忆出刚刚得知刘志丹牺牲的噩耗时他和部队的悲伤情景,对坚持左倾路线,大搞陕北肃反,迫害刘志丹等,后来又一直妄图为自己翻案的人愤恨不已。

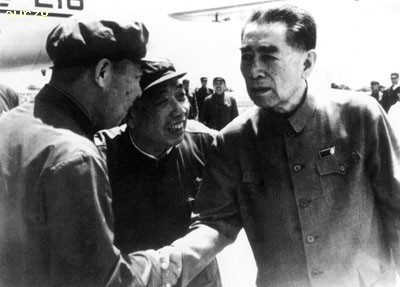

党中央和毛主席长征到达陕北,挽救了刘志丹和陕北红军。父亲从此对党中央、毛主席、周副主席,还有朱总司令,怀有深深的敬意,一生为之尽忠。即使在文化大革命这样史无前例的大动乱中,习惯坚决执行上级指示的父亲,常常找不到上级或有上级却没有能够执行的正确指示,父亲能够坚持下来,首先是对党中央、毛主席和周总理的信任;其次就是行动上严守组织纪律,不搞歪门邪道;再其次就是父亲是老实人,从不想去投靠谁,也不想趁乱为自己谋点儿私利。

彭老总征战一生,是当之无愧的开国元勋,指挥抗美援朝作战,名震中外。解放战争期间父亲一直在彭老总指挥下的一野战斗。彭老总的一个鲜明特点是严厉,不讲情面,批评错误毫不留情。每当父亲回忆起参加彭老总主持的会议时,一方面让你感觉到彭老总批评人时会场上严肃极了,鸦雀无声;另一方面,你能感觉到父亲对彭老总的佩服,对他没有受批评感到欣慰。1959年,彭老总庐山会议遭难后,父亲在军委扩大会议上坚持实事求是,不顺杆爬,不做墙倒众人推的事,虽遭一夜威逼利诱,没有说违心的话。

红二十五军在陕北肃反中,被左倾路线领导人利用,参加了肃反。父亲对这一点是不满意的。但是,对在肃反中做主释放了他的田守尧,他一生尊敬,为田守尧在抗日战争中英勇牺牲惋惜不已。名将韩先楚也来自二十五军。父亲敬重他作战英勇,能打仗,两次为救韩先楚不惜自己身陷险境,因此同韩先楚结下终生的友情。抗战期间,韩先楚从前线回到延安,告诉父亲他在日寇发动的九路围攻中,几乎遇险,又说如果当时父亲在,他就不会那样危险。他还专门带了缴获的望远镜、日本军大衣等物送给父亲。

刘亚楼也是解放军的名将,为建设空军做出了重大贡献,同时又因为历史原因同林彪关系密切,为人诟病。父亲同他可谓不打不相识。1950年,父亲调入空军,就同刘亚楼闹,想回陆军。这个念头一直到进入军事学院空军系学习后,才因为做不到而逐渐消失。父亲后来很佩服刘亚楼,敬重他的才能,敬重他为空军做的贡献,而且不苟同于那些由推测或不实之词而产生的对刘亚楼的非议。

中国有句古语,“患难见人心”。文化大革命,大批老干部落难,很多子女千方百计想找门路当兵。那时,通过各种关系找到父亲求他帮助的上百都不止。父亲当时在南京空军处境很不好,即使如此,父亲还是想办法满足了他们的愿望。对于老首长、老战友,父亲更是非常关心他们的处境,想方设法打听他们的消息,给予力所能及的帮助。张仲良伯伯在南京被军管。1968年,父亲到南京工作后,就向许世友、杜平打听他的消息。打听到他的住处后就经常去看望。平常请他到家中洗澡,冬天为他提供取暖用的锯末儿炉,把参考资料按期送给他看。杜平因身体不好,提前休息后,父亲知道他有些文件看不到,就叫秘书送文件给他看。张文舟伯伯解放出来到南京休息。父亲安排他和高波阿姨在江苏、浙江、上海游玩。父亲到兰州工作时,王世泰伯伯虽已解放并安排工作,但处境仍不好。父亲通过韩先楚、高维嵩打听到他的消息后,立刻去看望,以后来往不断。张秀山伯伯到兰州视察工作,父亲亲自接待,让因高岗问题牵连遭受多年磨难的张秀山伯伯十分满意。父亲休息后住在西安,年年都要去看望刘嫂子(刘志丹妻子),把自己家里种的水果送去。刘志丹有个老部下在西安,父亲请他吃饭,让他坐飞机。他非常高兴。这种事例举不胜举,这里只是列举出我知道的一些。

“将不在勇在于谋”。早在红军时期,毛主席就反对有勇无谋李逵式的长官。父亲很早就表现出用脑子打仗。红军西征时,他同师长韩先楚发生争执,气得韩先楚说要枪毙他。他仍坚持设法说服。事后证明他是正确的,韩先楚不但不记恨他,反而更信任他。解放战争时,他指挥的收复关中的作战行动,半个多月,转战七百里,七战七捷,表现出多谋善断。在著名的扶眉战役和兰州战役中,他两次大胆向兵团司令许光达进言,对保证胜利都起到了好作用。

解放后,他到空军工作,仍保持了这种用脑、不盲从的特色。“三反”时他反对按上级定的指标打老虎,争取到刘亚楼的支持,最终证明他的做法是正确的。在南京空军工作时,攻击他的人姑且不论,支持他的很多人也嫌他软弱,窝囊。回头来看,则是一种大智若愚。南空出身的空军司令王海说,如果不是刘司令,(南空)还不知有多少干部要被牵连进去。

刘亚楼提出在陆军基础上组建空军,实践证明是正确的。但是,让陆军干部转变为合格的空军干部也确实是困难的。父亲到空军后,一次进航校,一次进军事学院,刻苦攻读,成功地完成了这一转变。他从军事学院毕业后,刘亚楼同他谈话,为他取得优异成绩高兴。第二年(1958年),就把他派到福建前线指挥闽北战区空战。1960年,他受命组建云贵地区的空军,负责西南方向的作战任务。这是他在国家困难时期接受的一项独立负责一个战区的空军建设和作战任务,对他是个很大的考验。他克服了包括身体不适在内的各种困难,交出了一份出色的答卷。战绩是击落美国空军高空无人驾驶侦察机8架(他直接指挥的是前5架,后3架是马杰三直接指挥的),战斗机1架。

古人说,“文官不爱财,武将不怕死”,则国家兴旺可以期待。套句高等数学用语,这是必要条件,不是充份条件,但也非常重要,宝贵。经过二十多年的革命战争考验,到全国解放时解放军涌现出来的猛将如云,父亲是他们中间当之无愧的一员。父亲平常为人可亲,态度和蔼,完全没有凶猛严厉的样子。韩先楚的女儿曾说她一点儿也看不出父亲能打仗。我过去也不知道,直到帮他整理回忆录时才知道他真正是从枪林弹雨,出生入死中走过来的。军队中像他这样从战士干起,没有做过机关工作,一直指挥部队作战成长起来的战将,有是有一些,但为数不很多。还有少数人,负伤前很英勇,负伤后再打仗就差一些了;早年打仗时不错,后来就有点儿摆老资格等。父亲不是这样,他是有仗打就高兴,没仗打,就有无用武之地的感觉。到解放战争时,他已是高级指挥员,还亲自带领部队冲锋,上到第一线指挥,连俘虏的国民党兵得知他的身份后,都佩服共产党的干部厉害。

解放后,没有多少仗可以打了。父亲在带兵、训练上下了很多功夫。但是最让他高兴的,喜欢说道的还是1958年的入闽作战和60年代在云南的防空作战。说起来也不是说打下了多少飞机,怎么打的,而是福建天气有多热,蛇有多少,修蒙自机场前去考察地理环境时遇到了什么有趣的事情等等。

现在的国家情况,可以套用古人的两句话,一是承平已久,已有二十多年没有硝烟味了,对国家和老百姓言,这是好事;对军队言,则是好坏都有,坏的一面就是可能会消磨了锐气,养惰了士气,滋生了腐败。第二句话就是居安思危,千万不可闹到闻鼙鼓才思良将,那时就晚了。国家任何时候都需要一批像父亲这样的听说打仗就高兴,一心一意思谋打胜仗的战将。

毛主席在发现“大跃进”引起的浮夸风后,提出“说老实话,办老实事,做老实人”。老实就是信用。战争年代,大家都不喜欢打滑头仗的人。所谓打滑头仗就是执行命令不坚决,打小九九。父亲从来不是这样,执行命令坚决,做到上级放心,友邻部队放心。这在1947年7月他经历的九岘塬血战中表现得最清楚。当时,他所在的警一旅同警三旅一起掩护上级首长和关中分区机关从陇东南下回关中。事前马步芳部侦知我军行动,马步芳长子马继援率领的大批骑兵追踪而来。我军则疏忽了情报工作,误以为仅是小股敌军的行动,打了一个无准备的莽撞仗,吃了亏。战前,父亲反对打。但打起来后,父亲为掩护上级首长和关中分区机关撤退,坚决打到底,直到部队被打散,重新收拢起来。如果没有父亲指挥的警一旅的血拼,后果是不堪设想的。

解放后,父亲做工作仍本着这种老实作风,“三反”时,为反对按指标打老虎的做法,到北京向刘亚楼犯颜讲清情况,争取到支持。组建昆指时,恰逢三年困难时期,父亲遇到的各种困难很多,自己又因高原反应,闹胃病,吃不进饭,体重掉了一、二十斤。同他在大连空三军工作时相比,条件是天差地别。他没有找理由设法调动一下工作,而是一边治病,一边坚持工作,最后出色地完成了任务。

文化大革命对父亲他们这一代人是最伤脑筋、最难办的时期。当时,刘少奇、邓小平这样有威望的领导人留下的一句名言是“老革命遇到了新问题”。而指导运动的纲领“十六条”则指出,广大的各级领导干部对运动是“很不理解,很不认真,很不得力”。父亲尽管主观上要紧跟党中央、毛主席,实际上从始至终都只能是很认真,但很不理解,很不得力。他在南京空军工作时,情况非常复杂,父亲说是他参加革命以来从未遇到过的,比陕北肃反时复杂多了。他的办法是从不乱表态,不搞小动作,严格按组织纪律办事。正是这样,他离开南空后,尽管有人怀疑他在那样一滩浑水中工作了近8年,还能没有点儿瓜葛。上级派了工作组翻箱倒柜查了个底儿掉,也没有查出问题。

父亲是个老实人从解放后他经历的工作调动频繁也表现出来。同父亲资历类似的军队干部,解放后大都工作比较稳定,在一个地区工作十年、二十年,甚至从解放起就没有动过地方的都不少。父亲从到空军算起,大的工作变动7次,每次都是跨战区的,在沈阳、北京、昆明、南京、福州、兰州等战区都工作过。在一个地区工作,没有超过8年的。到福州、昆明是上前线,到南京是带病在身,医院不同意出院,被强逼着去的。从组织角度看,这样的干部好用,守纪律,听话又干活。从个人、家庭角度看,则带来了各种问题。父亲不是看不到这些问题,但是受党的教育,以党的事业为重,个人利益服从党的利益,他每次都做到了服从命令听指挥。1960年7月,他在青岛学习时接到命令组建昆指,家都没有回,直接就飞到了昆明。搬家的事完全甩给了母亲。

父亲对工作的态度还有一个特点,就是看重做工作而不看重级别官职。1957年,他在军事学院毕业后分配工作,刘亚楼让他在武汉空军副司令和空三军军长两个职务中选。他因武汉战区是个战略预备队的位置,工作不多,而空三军面对着南北朝鲜和日本,美军重兵驻扎,志愿军还没有从北朝鲜撤回来,战备任务很重,选择了职务较低的空三军军长。1960年,他在调动到昆明前,沈阳空军已在准备任命他为副司令。但刘亚楼一点将,他还是去了昆指。结果是他在正军的职务上工作了11年。几个在空三军时任职低于他的干部,后来任职都高于了他。父亲不计较这些得失,那时部队还是老传统占主导地位,不像今天级别决定一切。

军队因为历史原因,有山头之分,后来又经过多次运动,出现了这派那派。父亲也从不在山头、派别问题上动脑筋,从不去拉关系,走后门。他在南京空军和兰州空军两处任职司令员,加起来时间长达15年。这期间人事变化非常大,非常快。父亲把个人荣辱置于度外,诚心诚意帮助新干部,为他们的成长感到高兴。文化大革命中他想方设法保护受林彪反党集团成员打击迫害的战斗英雄王海。王海后来在他的回忆录中详细叙述了此事。他在兰空工作时的班子中有三位副司令后来先后担任了军区空军司令员。其中耀先和林基贵都当众主动讲起父亲对他们的培养帮助。林基贵还握着我的手说父亲帮助他们不分新老,一视同仁,真是个好人。他就这样恪尽职守,一直到站好最后一班岗。

中国历史上因为罢黜百家,独尊儒术,所以儒家的核心思想“仁”被放到了至高无上的地位。古人论将,都强调仁。仁者,爱人之谓也。毛主席讲的是对敌人要狠,对自己人要和,他制定的政治工作三大原则,前两条是官兵一致,军民一致,都是说对自己人要和。战争年代,一支能打仗的部队,首长总是威望很高的,部属都非常信任首长,爱护首长。到处都有这样的故事,部属被首长骂了一顿,不但不生气,还很高兴,向别人吹嘘今天被某某首长骂了。反过来,首长也是非常关心、爱护部属的。官兵一致做到这种程度,打起仗来自然就勇往无前了。

父亲没有读过旧书,对儒家没有多少了解。他是接受的中国老百姓的传统影响和毛主席的思想。父亲在部属中威望很高。我接触到的父亲各个时期的战友、部属,谈起父亲都表示敬佩之情,尤其是战争年代的,谈起来都充满感情,溢于言表。除了佩服父亲指挥作战有方外,对他的为人也很称道。父亲对当年的这些战友、部属,也总是念念不忘,能帮助的都设法帮助。他在陆军时的老搭档葛海州伯伯,是1929年参加革命的老红军,50年代就因为生病主动要求休息,结果军衔一直只是大校,居住的干休所条件也不尽如人意。父亲得知后很着急。这时他自己已休息,无职无权,解决不了什么问题。他想出的办法就是请葛海州到他那里过冬。而实际情况是他家里暖气也不热。父亲在陆军时的情报科长温广德,1959年受反右倾机会主义运动影响,转业回了老家。父亲到西安休息后,专门跑到几十公里外的农村去找他,找到后又去了几次。每次都说当年作战时,温广德带着电台深入敌后搞到的情报很有价值。这两个事例仅是我知道的其中两个,还有很多我不知道的。

父亲同我母亲之间的感情更是十分深厚。他们的婚姻是习仲勋夫妇介绍、促成的,本应是幸福、美满的。那知刚刚结婚就碰上延安整风审干运动。现已人所周知,在康生主持下,审干发生了大偏差。母亲是白区来的地下党,又被捕过,自然逃不过去。新婚不久,已大肚子怀着我的母亲被迫和父亲分开接受审查,没完没了的围攻一直到我出生后都没有结束。这时有人劝父亲和母亲分手。但父亲很坚定,一直要等母亲的审查结果,后来并帮助母亲回到了家中。但是,不幸并没有结束,二十六年后更大的不幸再次降临到我们家中。现在回头看文化大革命,如果上层还有所谓反修、防修之说,到了基层则很多是丧失理智,欲加之罪,何患无辞。母亲自然是在劫难逃,造反派把她从南京揪回昆明,戴上“叛徒”的帽子,下放到农村当了农民。母亲这一去就是四年,比延安整风那次长得多。这中间母亲吃的苦,受的委屈自在不言中。父亲当时是带病坚持工作,左腿上的血栓时时给他带来痛苦和不便,还有潜伏的生命危险,母亲不在身边不仅无法照顾他,还给他造成莫大的精神痛苦,加上他当时身处上下左右都带有敌意的工作环境,真是困难极了。这期间,有人好心,也有人别有用心,劝他离婚的,为他做媒的,都有。父亲都不为所动,一直坚持到在许世友司令帮助下,母亲回到家中。1991年,又一次不同的打击来了。这次是一生饱经坎坷的母亲突然撒手人寰,离开了我们。父亲伤心欲绝,真有痛不欲生的念头。这时许多老同志想帮助他渡过难关,想帮助他续弦。我那时已近知天命之年,已有点儿懂得人生伴侣有多重要。为了父亲生活不要太孤寂,我几次向父亲表态不反对他续弦。但父亲每次都告诉我他从现实生活中看到的续弦造成的结果都不好,因此决心不再续弦。我当然可以想到,父亲没有说出的原因是他对母亲的深厚感情使他无意再续弦。失去了母亲,父亲的生活自然过得不好,健康也受到了影响。但是,十八年已经过去了,父亲的决心毫不动摇,对母亲的思念毫不减少。

父亲属于在延安时代被嘲笑的那种不会赏月的工农干部。他就像中国最传统的农民一样,不会说什么甜言蜜语,也不会做什么浪漫举动。记得母亲曾在我面前唠叨父亲很少同她一起上街,偶尔上一次街也是像行军似的自己快步走在前面,把母亲落在后面老远。顺便说一句,父亲也不会游山玩水。他最喜欢爬山,但不是去欣赏风景,而是像攻山头似的,上到山顶就心满意足了。同现在重新时髦起来的花前月下,灯红酒绿,嘴上抹蜜的浪漫爱情相比,这样的爱情够不够经典,够不够称为传奇?

父亲休息后,一个跟了他多年的司机对我说,他接触到的同父亲交往的老一辈人,都很真诚,都很朴实,都很好。我觉得他说得对。正因为他们这一辈人有这样高贵的品德,靠了他们,革命才取得了胜利,中国才有了今天。适逢建国60周年,“吃水不忘掘井人”,就以此文表示对父亲和父亲的战友们的敬意吧!

2009,7,27初稿完

2009,10,15修改

2009,12,4 再修改

2009 ,12,30又修改

自写这篇小文以来,短短几个月时间,父亲身体状况急转直下,不幸于

我于悲痛中终于想出一副对联,试图概括父亲的一生为人。现录于下:

一生忠诚为革命赢得敬仰

两袖清风遗后人堪作楷模

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222