谢孝思:贵州赤子 苏州功臣

谢孝思1905年出生于贵州省贵阳市。1927年,他考入中央大学艺术教育科国画组,师从名画家吕凤子、汪采白、徐悲鸿等学习书画。

1933年,谢孝思任达德中学校长。抗战胜利后,他担任苏南文化教育学院艺术系教授。历任江苏省美协副主席、苏州市文联名誉主席、苏州美术教育学会会长、苏州市第八届人大常委会副主任、苏州市第一至第八届政协副主席等职。

从1946年来到苏州,到62年后告别苏州,谢孝思在苏州写下了他一生最浓墨重彩的人生篇章。他爱苏州,也爱家乡贵阳,一口贵阳话从未改变。

谢老曾说:“苏州和贵阳都是我热爱的家乡!”我省著名作家戴明贤专门写下文章《贵州赤子,苏州功臣》,总结了谢老不平凡的一生。

他和《黄齐生与王若飞》

我省著名作家王蔚桦和谢孝思是亲戚,他管谢老先生叫二舅。谈到谢孝思先生,王蔚桦说在他看来,谢先生是个完人:他修身、齐家、爱国、爱乡、立言、立德。

王蔚桦说谢孝思先生是个记恩的人。他艺随吕凤之、道随黄齐生,对两位老师都很尊重和推崇。随着时间的推移,黄齐生先生不太被人所知。谢孝思先生逢人便说,黄齐生先生不应该被忘记。

黄齐生先生是贵州现代史上著名教育家,社会活动家,参与创办了达德学校,并投身辛亥革命。他与陶行知、晏阳初等一起从事乡村教育工作,为贵州培养了大批人才。谢孝思先生少年就读于达德,黄齐生先生在人格道义、立身处世以及教育思想,对谢先生影响至深。

王蔚桦是电视连续剧《黄齐生与王若飞》(14集电视剧)的编剧,谈到这部曾获得过“五个一工程”奖的电视剧,王蔚桦说,没有谢孝思先生,就没有这部电视剧。他讲述了这部电视剧创作背后的一些故事。

上个世纪90年代初,王蔚桦在国外讲学。一天忽然接到谢孝思先生的来信,说是有要务请速归。王蔚桦回到国内,才知道谢孝思先生召他回来是交给他一项任务,让他写出《黄齐生与王若飞》的剧本。

为了让王蔚桦能更快更好地写作,谢孝思写出了几万字的回忆和提纲,交给王蔚桦。王蔚桦说,当我拿到这几万字的本子时,我觉得不管怎样都要写下去。当时谢先生已经是近90岁的高龄了,他还和王蔚桦沿途采访,为这部作品呕心沥血。

在电视剧《黄齐生与王若飞》摄制过程中,谢孝思先生还亲自带人赴各地选取外景。电视剧播映后,谢孝思先生很高兴,他说:“我终于了却心中一个大愿了。”

他和达德学校

地处贵阳市中心地带的达德学校是谢孝思老人曾经学习、工作过的地方。达德学校创办于1904年,是一所将新兴的科学文化知识引进贵州、并具有光荣的爱国主义传统的学校。谢老是这所学校的历史见证人。

谢孝思老人于1919年进入达德读书,在这里接受了新思想,并从这结识了黄齐生、王若飞等进步人士。1935年,谢孝思中央大学毕业后,回到达德学校任教,并被推选为校长。在任期间,他努力继承和发扬创校诸贤所建树起来的“达德精神”。

抗战爆发,他出任“贵阳教职员抗日救国会”总干事,开展救亡宣传工作,当时最活跃的进步组织“沙驼剧社”、“筑光音乐会”等都是设立在达德学校内。

现任达德学校校长王碧君回忆起2001年达德百年校庆时,已经96岁高龄的谢老参观学校时,对学校的硬件设施、教学工作等等都进行了仔细的询问。2002年秋,新生入校了,谢老专门来给新生们讲述达德校史。

王碧君校长说:“谢老不管在苏州还是贵阳,心里始终牵挂着达德学校,2003年和2004年我们去苏州看他的时候,他已经卧床不起了,但是依然对达德学校的发展非常关心,说起学校的事情就滔滔不绝。老人对达德的修复工作提出过很多切实的建议,并撰写了《达德学校史略》。过去达德校友会和达德学校几乎没什么来往,老人建议校友会要多关心达德学校,为学校的建设出力出主意。现在达德校友会和学校联系很紧密。每年8月4日的校庆和4月8日黄齐生和王若飞的遇难日,校友们都要到学校来参加纪念活动。”

谢老曾经说过,在达德他亲历了读书、从教、任校长三个阶段,是达德塑造了他的一生,尽管1938年后,他离开贵阳后就一直在外工作,长期居住在苏州,但达德的“好学、力行、知耻”校训及达德先贤的教诲影响了他的一生,无论什么时候,他都以达德的校训要求自己,并以达德人为荣。

他与苏州园林

谢老对姑苏古城有两项历史性的杰出贡献。一是新中国成立伊始,他以苏州市文化局长身份,提出并主持苏州园林的修复工作,使当时已破败殆尽的多处重点园林获得再生。数十年后荣获联合国人类文化遗产称号。二是在改革开放中,他担着风险,一再向中央上书,痛陈保护姑苏旧貌的大计,终得部分实现,使古城获适宜居住城市称号。2005年为纪念谢老百岁寿辰,苏州媒体连载长文介绍谢老事迹,称他为千余年来对苏州贡献最大的两位杰出人物之一(另一位是春秋时代的伍子胥)。

从拙政园到狮子林,从虎丘到寒山寺,当年的修复工作都有谢孝思的参与。拙政园是谢孝思到苏州的“第一站”。在解放后的整修中,谢孝思将已经被占用的西部花园划归拙政园,又和其他园林专家一起,将当时已经荒废的社教学院操场改建成现在的拙政园东部花园。狮子林中的家具摆设是与谢孝思交好的园子旧主老管家指点后从夹墙中发现的,立于寒山寺门口的照墙上镶嵌的“寒山寺”石碑是谢孝思带着大家从泥土里发现的,苏州的很多古迹都与谢孝思有着千丝万缕的联系。

1951年,谢孝思提议并负责创办苏州刺绣学校,后来发展成为刺绣研究所。

1958年,谢孝思主持筹建苏州市国画馆,即今天的苏州国画院。

从建国后到文革中,经他之手抢救下来的文物上万件,其中国宝级文物数以千计,有八千多件文物被调入南京博物院,成为该院重要藏品。文革后,他提议并负责创办苏州业余美术专科学校,1984年正式通过中央批准招生。

在苏州生活了60多年的谢老说:“苏州和贵阳都是我热爱的家乡!”

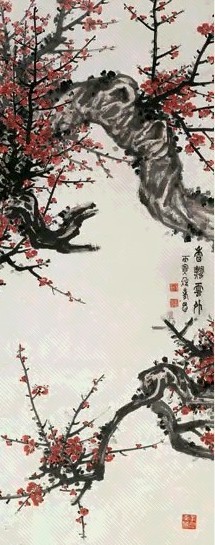

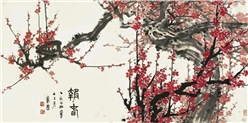

谢孝思画作

贵州书画家忆谢老

鲁风(著名书画家)

谢老一直致力于苏州和贵阳两地画家的交流。上世纪七十年代末,在他的奔走下,我们贵阳一批画家到苏州去做展览。谢老很热情的接待我们,把苏州知名的画家请来和我们座谈、交流,当时我还是初出茅庐的小伙子,看到这么多有名的画家坐在自己面前,心里很激动。也是从那个时候起,贵州的画家开始慢慢的走出去。

1978年底,谢老再次牵线,贵阳、苏州两地书画家作品联展在贵阳开展,谢老率苏州书画家一行12人来筑,两地书画家相互观摩作品,切磋技艺。

此次联展后,贵阳与苏州的文化交流活动多了起来,每隔一段时间,便根据不同内容,采取多种形式举办,增强了两地文艺家的友谊,促进两地文艺的发展。

黎培基(著名书画家)

和谢老相处多年,获益匪浅。尤其是他在贵阳住的这几年,每隔一段时间,我就要给他送写字画画用的笔墨纸张,更真切的感受到他身上强大的文化感染力和人格魅力。

1999年8月,谢老和夫人刘叔华回到贵阳,将他们毕生创作的160余幅主要作品,捐赠给家乡。其中有吕凤子先生评价极高的《秋艳图》、《芦雁》、《牡丹·荷·菊·夹竹桃》四条屏以及以后创作的《俏不争春》、《柏园森森》等可传世之作。对一位书画家来说,还有什么东西能比他毕生呕心沥血所创作的艺术作品更珍贵呢?然而,他们却将其奉献给了家乡。这种精神境界令人钦佩和敬仰。

刘宝静(著名书法家)

谢老是热爱生活的人,记得他在贵阳居住期间,有一年,我应邀参加他当年的三次生日宴,当时觉得很奇怪,怎么会过出三个生日来啊。后来才知道,谢老很喜欢和大家在一起,只要有朋友提出给他过生日,他就欣然同意,因为这是个大家聚会的理由。

谢老的一生,给文化人作出了榜样,他爱家乡,他常说“黔山吴水两关情,不尽相思一片心”,他把毕生的精力投入到苏州文物保护重建中,他把自己一生创作的书画精品留给了家乡贵阳。为促进苏州、贵阳两地的文化交流,他做了很多努力。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222