乔志高先生

董桥

上世纪六十年代末我在香港美国新闻处做事的时候乔志高先生在美国替美新处翻译费兹杰罗的《大亨小传》。译稿寄来了戴天是责任编辑,我只看二校,英文的神采精髓都融入中文的冰肌玉肤,真是一袭考究的天衣。七十年代初高先生在美国之音工作十九年退休来香港中文大学跟宋淇先生一起创办《译丛》。有一天,我的上司李如桐先生给高先生洗尘,宋先生和汤新楣先生都来了,菜丰,酒美,话多,小戴和我顿时成了末座的小朋友了。那才叫精英,乔志高和宋淇是燕京,李如桐是北大,汤新楣是圣约翰,满席璀璨的中西文化比极品鲍翅还矜贵,夹都夹不尽。

那年月在外国机构做事的中国老派人心底里都惦挂学历这一湾血脉。小戴和我只是老民国退守台湾第一个十年里漂洋读书的流亡学生,顶多只能从老教授稀疏的银鬓窥探燕园梅影红楼月色思颜梦痕,纵然熟读鹿桥的《未央歌》也读不透上一代人扁舟载酒的歌哭襟怀。动乱中国的人的故事尽管平凡也都动人。近来深宵追看《上海往事》连续剧,开头拍张爱玲五十年代乍到美国,我猜想高先生那时候离开旧金山笔阵到了美国之音编写广播稿了。拍张爱玲三四十年代在香港大学读书,我联想少年刘殿爵那时候也在港大,我问过刘教授张爱玲漂不漂亮他说她的近视似乎相当深!戏毕竟是拍张爱玲的一生,我心头缅念的是她的好朋友宋淇先生和宋太太邝文美。刘若英演张爱玲演得真好,淡淡的不屑,强忍的不甘,柔丽的不羁,可爱可敬可怕穿梭上脸。赵文过分英爽,演胡兰成演不出那份荫翳,眉宇间也少了闪烁的沧桑少了饱学的狡黠。我才看了上半部,宋淇的名字提过两三次,不知道谁演宋淇。宋先生言谈举止常常带点矜持的关切和客气的隔阂另加孤傲的落寞,林文月有一回在香港富丽华酒店门口送别宋先生,她说她看着宋先生的背影不禁想哭。宋淇这样的器宇是六分往昔故园的教养四分西洋文化的陶铸,跟乔志高不一样。高先生在美国密歇根出世在中国成长又到美国留学谋事,天生感染美国老一辈绅士的宽饶脾性,也许从来不动气,也许动了气忍一下又不在乎了。写《约翰逊传》的鲍斯威尔跟一位好朋友吃过饭写日志说他们一起喝茶一起闲聊人生快事,不禁转念世间有谁有幸过一天惬意的日子:“We drank tea.We talked on human happiness. I said I wondered if any man ever passed a whole day pleasantly.”我想高先生从来是那个终日无忧的快乐人,活了九十六年含笑而去。

乔志高在中文大学那些年我已经到英国去了。八十年代我主编《明月》六年高先生长住美国,偶回香港,每次饭局上相遇都见他满脸光彩,整洁清贵。我们经常通信,他的原稿几乎都先寄给我发排,信上还常常告诉我写作的趣事。第一流的美语专家,功力那么深厚,每一个英文字经他掂量随手写些美语新诠一段段全是珠玑,那部《最新通俗美语词典》旧版新版都是我的案头良师。高先生一生编译一生写稿,下笔之谨慎考虑之周全我最敬慕,连他的大作连登两三期他都不舒坦,担心读者嫌多,叮嘱我还是斟酌着压一压他的稿子。我还喜欢他写信的习惯,横写的中文信,信纸右上角却永远用英文写寄信地和日期:“Kensington,Maryland/U.S.A./Sept.3,1983”。他常说我当编者跟他当编者一样鼠肚鸡肠,编辑杂务管遍枝节,又讲礼数,累人累己:“谁要我们自甘堕落苦海?”他信上说。“编杂志的工作,对我们这种人来说,真有一种strange fascination。”有一回,我在电话里告诉高先生说他的Cathay by th-e Bay我读完第二遍了,学英文。他问我这本书好在什么地方?我说每篇题目都诱人追读正文。高先生很高兴,说我真是资深的编者了:“说中我用心之处!”这本书中文书名叫《湾区华夏》,是一九五○年写三藩市唐人区的特稿小品,中大一九八八年出新版单行本,我的故交庄因毛笔画插图,十足丰子恺笔调。

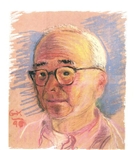

说画画,乔志高也会画画,炭笔素描尤其精到。老派书生有这份能耐,上台披上戏袍全是《牡丹》《西厢》的才士。宋淇先生写《红楼识小》那阵子给我写过信说起曹雪芹的艺事,也说起乔志高的艺才,那封信一时找不出来了。八十年代有一回高先生来香港,林太乙请吃午饭,人不多,吃得高兴谈得也高兴。高先生谈起西洋政治漫画的线条,还谈起铜版画,说他早岁很想画铜版画,可惜工序太烦琐打消念头了。我公文包里刚巧有几张伦敦刚寄来的MarkSeverin线条画藏书票,高先生看了老半天频频赞好,说欧洲风味够浓:“你该写一系列小品谈英国旧书旧插图,”他说,“像当年新月派介绍Beardsley。”那一弯新月怕是追不回来了,梁实秋先生也说越老越记得老《新月》里的欧风美雨,总想着洋书艺术可以借鉴之处还很多。那天林太乙说高先生给徐先生画的速写极像,他听了一阵高兴答应我回美国找一张人物速写送给我,后来各自都忙没了下文。我新近拿到的这幅西弗琳铜版仕女图高先生一定喜欢,他喜欢这样的线条。

高先生和我是前辈后辈之间的交往,跟宋先生和我的交往一样,我虚心请益,他们慷慨教诲。我这辈子命中多贵人,高攀的前辈实在太多,从前涉世浅薄,不守分寸,偶然写写他们不是太浓就是太淡;近年自己的岁数匆匆到了当年他们的岁数,我加倍省悟前浪的壮观和后浪的孱弱,伤逝之念越深,附骥之情越怯:这篇小品不是悼文。

2008-5-25 6:54:56

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222