89岁高龄的温志光回忆:与陈立夫的师生情谊

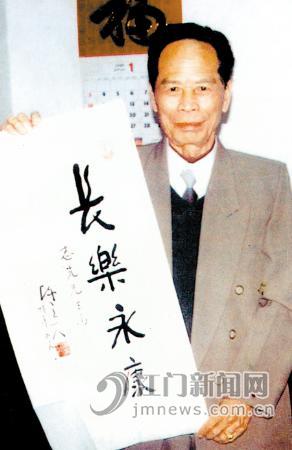

温志光先生展示陈立夫书法“长乐永康”。

编者按

抗日战争爆发后,家在荷印(即印尼)的华侨青年温志光,毅然于1939年回到祖国家乡鹤山。1943年又赴重庆寻找处世立身之道。1944年,国民党海外部在陪都重庆举办“党务工作研究班”,温志光考取为学员,与国民党重量级人物陈立夫、陈果夫等要员结下师生之谊。1947年,国民党在南京召开“全国人民代表大会”。在大会交际科工作的温志光,向出席大会的陈立夫等人索要题字。陈立夫为他写下了“智及之仁不能守之,虽得之必失之”的书法。

1949年春,受知名民主人士宋森先生的劝告,温志光从印尼携妻回到阔别多年的鹤城城西村老家,当了一名小学教师。1952年到1979年,温志光受到不公正对待。面对逆境,他对祖国赤诚之心毫不动摇。1979年,温志光获得政治平反,并担任了许多职务。从1988年起他还应鹤山侨办之聘,出任鹤山《乡讯》编辑,一干就是15年。令他惋惜的是,陈立夫等名人书赠,因文革期间被抄家而烟消云散。1999年秋,温志光写信给陈立夫,希望再获书赠。20多天后,年近百岁的陈立夫为他再寄来了两幅墨宝……

近日,我饶有兴致地翻阅早年的鹤山侨刊《乡讯》。在总54、61期中,被近代国民党元老陈立夫先生写给时任鹤山《乡讯》编辑的温志光的两帧题字所吸引。这两帧书法,不仅字体刚劲豪迈,且寓意深邃,难能可贵的是它包含着陈立夫与温志光的一段师生情谊。为目睹其真迹,我特意拜访了在家颐养天年、已89岁高龄的侨眷温伯(人们对他的尊称),勾起他对带有传奇色彩的陈年往事的回忆。

艰辛赴川,邂逅“二陈”

抗日战争爆发后,家在荷印(即印尼,当时印尼为荷兰殖民地)的华侨青年温志光,毅然于1939年离别父亲回到祖国家乡鹤山。1943年他又赴重庆,投靠在渝工作的堂哥,寻找处世立身之道。那时战火纷飞,交通不便,莫说“蜀道难难于上青天”,就是从鹤山到韶关这段入川之路也是寸步难行。温志光置困难于脑后,凭着一股坚忍不拔的毅力,脚踏胶鞋,肩挑行李,艰难上路。经过一个星期的艰辛才抵达韶关。之后转乘火车到达衡阳、桂林、贵州。抵贵阳时已囊空如洗,前路茫茫,他逼得变卖了身上值钱的东西:一套西装、一只手表、一支地球牌水笔,共获400元,得以继续上路。历尽艰辛,辗转半个月,温志光终于抵达重庆。经亲友帮忙,他被安排到中央文化驿站总管理处工作,踏上另一条人生之路。

1944年,国民党海外部在陪都重庆举办了一期“党务工作研究班”,旨在培训战后派往海外人才,招收大学程度的青年,时间半年,全日制,供食宿。温志光有幸考取为学员。教师都是当时国民党重量级人物,如翁文灏、罗香林、陈立夫、陈果夫、余俊贤、罗家伦等要员。时为教育部长的陈立夫主要上“三民主义救中国”等课题。当时没有课本,学员要做笔记,把作业交老师批改。老师授课严格,可惜讲课带有浓重江浙口音(陈是浙江吴兴人),听得很吃力。但是师生关系很融洽,彼此间较易沟通。结业时学员要写一篇毕业论文。为了写好这篇文章,温志光在图书馆泡了半个月,写成《华侨与革命》一文,论文终获通过。就这样,温志光与陈立夫结下半年师生之谊。

金陵聚首,获赠墨宝

抗战胜利后,温志光随机关还都南京,在中央海外部任职,参加作协,写了一些文章在当地报刊发表。1947年,国民党在南京召开“全国人民代表大会”,陈立夫、于右任等当年研究班的教师也出席。在大会交际科工作的温志光,准备好宣纸、笔墨,待他们莅临会场签到时,索要题字,他们都欣然命笔。时为监察院长的于右任写给温志光的横幅是“天下为公”;陈立夫写的是“智及之仁不能守之,虽得之必失之”。梁寒操也写了一幅中堂给他。温志光将这些墨宝珍藏起来。“国大代表会”后,研究班的同学陆续被派赴世界各国,温志光也以经济专员的身分,被派往荷印孟加钖埠,做恢复党务及宣传、办报等工作。期间,他写了不少文章,有通讯、短篇小说、时评、论文、白话诗等,在当地华侨报刊杂志刊登或寄回南京中央日报社。

逆境无怨,长乐永康

1949年春,受知名民主人士宋森先生回乡做点事的劝告(宋是温妻的堂伯父),温志光从荷印(印尼)携妻回到阔别多年的鹤山鹤城城西村老家,当了一名小学教师。复查土改时,厄运开始降临到他身上。从1952年到1979年近30年光景,温志光受到不公正的对待,先后被定为历史反革命、四类分子,护照被没收,在家乡强制劳动,上山打柴、割草、执牛屎、犂耙田,身心备受折磨。面对逆境,温伯泰然处之,他深信历史自有公论,对祖国赤诚之心毫不动摇。令他最为惋惜的是,陈立夫等名人书赠,在文革期间,因抄家而烟消云散。

1979年,戴在温伯头上的四类分子帽子被揭掉,政治问题彻底平反,恢复公民身分,并获邀参加县归侨和侨眷联合会代表大会,任侨联委员、政协委员。1982年先后任鹤城镇侨联主任、台联副理事长兼秘书长。他不计前嫌,兢兢业业做好本职工作。如落实侨房政策期间,深知侨眷疾苦的温伯,天天骑着单车下乡调查,跑遍鹤城所有乡村。那时,他已是60多岁的老人了。

1988年,温伯应鹤山侨办之聘,出任鹤山《乡讯》编辑,一干就是15载。此时,已届古稀之年的温伯,惦记着当年与陈立夫师生之谊,只是不知老师是否还健在。他抱着试试看的心理,于1999年秋,写信给陈立夫,一方面问候老人家,一方面希望再获书赠,但他手头没有详细地址,只知道对方在台北定居。温伯想到陈立夫是国民党元老,肯定有人知道他的住处的,就随便写上台北士林区某某路陈立夫先生收。20多天后,温志光收到一封从台湾寄来的信及一件邮包,温伯拆开一看,信里充满师生情谊;更令温伯喜出望外的是,陈立夫两幅墨宝同时寄来。

陈立夫先生以近百岁高龄,寄给温伯两幅书法作品,至今仍保存完好。岂料陈立夫于103岁时遽然仙逝。温伯感慨殊深。

作为近90岁高龄的温伯,至今耳聪目明,腰板硬朗,思维敏捷,与药石无缘。我请教他高寿之道,他认为得益于与人无争、与世无尤、淡薄名利的处世哲学,以及陈立夫先生书赠“长乐永康”的影响。(文/图 何翔)

相关链接

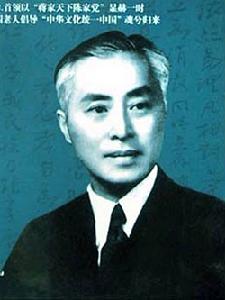

陈立夫

陈立夫(1902年—2001年),浙江省吴兴县(现湖州市)人,名祖燕,号立夫。陈果夫之弟。其二叔陈英士(陈其美)于辛亥革命初期与黄兴同为孙中山的左右股肱,与蒋介石关系密切。中国国民党政治家。1923年北洋大学矿科毕业,后获美国匹兹堡大学硕士学位。陈立夫是20世纪中国的重要人物之一,在近100年的漫长生涯中,以20世纪50年代成为国民党在大陆失败的替罪羊为界,正好分前后两个50年。前50年,他是政治人物;后50年,他潜心于研究中国文化,著述甚丰,再度引起华人学术界重视。

关于“二陈”

陈果夫及陈立夫是国民党重要人物。陈立夫曾任蒋介石私人秘书,长时间主持人事及组织工作,亦是国民党党内安全特务机构:中央组织部调查科(中统)的始创人。在国民党内部,陈立夫和陈果夫的派系被称为“二陈”或者CC系。1948年陈立夫曾到美国为杜威助选,结果杜威落选,而国民党亦因而开罪上台之杜鲁门。1949年到台湾後,蒋介石为整顿在台势力,陈立夫难以在台立足,离开政坛去美国新泽西州定居,以经营农场养鸡、卖皮蛋、粽子等食品为生。晚年回台湾后,多做文化上的工作,不在政坛上有决定性影响。但因是国民党元老,仍很受尊敬。

陈立夫的文化贡献

国民政府迁撤台湾后,陈立夫退出政界,旅居美国19年,并从事《四书道贯》一书的写作,该书现已有英、日、韩文的译本。

1969年陈立夫返回台湾专门从事文化工作,任中华文化复兴运动推行委员会副会长,兼孔孟学会理事长。著有《孟子之政治思想》、《孟子之伦理道德思想》、《人理学》,并主编《孔子学说对世界之影响》、《中华文化概述》、《易学应用之研究》三辑,及主持译印英人李约瑟所着《中国之科技与文明》。此外又主张改良中国医药,曾任中国医药学院董事长。撰有《我的信仰和希望》、《中医科学理论基础之发现,及中医合作之必然性》与《中华医药专辑》等书。

《江门日报》2008-8-21日 B4版 【 侨乡春秋 】版

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222