杨嘉墀-回国建设时期

1956年,中国留美学生终于争取到回国的正当权利,杨嘉墀携妻女回到了祖国。当时,由杨嘉墀发明的光谱仪仍在生产,他把这笔发明金委托给哈佛老同学、日后闻名全球的电脑大亨王安保管。王安很负责地保存了这笔钱,停产时已累计到2000美金。20年后的1975年,杨嘉墀率团赴美参加国际自动控制联合大会,见到了阔别已久的王安,王安旧事重提,希望把当年的发明金归还杨嘉墀。当时“文化大革命”尚未结束,为了避嫌,王安将自己发明的“王安电脑”代替美金送给了杨嘉墀。虽然那台计算机只有4K比特的存储器,但它却是用BASIC语言编程的美国第一代台式计算机。

1956年,我国制定了十二年科学技术发展远景规划,把电子学、自动化、计算技术和半导体等学科列为重点发展项目。杨嘉墀从美国回国后就积极投入到中国科学院自动化研究所的筹建工作中。1958年初,他参加了国内工业自动化和仪器仪表的调查研究,提出了开展自动化技术首先要抓仪器仪表(当时按苏联的叫法为自动化技术工具)和人才培养。当时中国工业部门采用的自动化仪表品种多质量差。杨嘉墀和仪表生产部门及使用部门的专家一起,建议我国发展标准化、系列化和单元组合化仪表。这个建议被采纳后,工业部门研制和批量生产了DDZ系列仪表,在60年代被石油、化工、冶金和电力部门广泛采用。在人材培训方面,他一方面在研究所内开设讨论班,另一方面于1957—1958年为设立在清华大学的自动化进修班开设课程。1958年中国科学院创办了中国科学技术大学,杨嘉墀曾为该校自动化系的建设、授课和学生的毕业设计做了大量的工作。他当年在中国科技大学讲授的专业课程“自动检测”已于1978年由张是勉和杨树智整理成书出版。

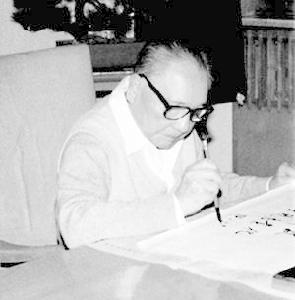

杨嘉墀

1957年,杨嘉墀参与中国自动化学会的筹建工作,并在同年9月与清华大学教授钟士模一起参加了国际自动控制联合会(I-FAC)的成立大会。中国自动化学会成为该国际组织十八个发起的国家成员之一。杨嘉墀曾担任过该组织的元件专业委员会委员和空间控制专业委员会副主席。他积极参与IFAC组织的国际学术活动,利用出国参加学术会议的机会,组织代表团参观访问一些国家的科研单位、高等院校和工厂,广交朋友并为我国自动化技术的发展提供重要的参考信息。自1985年以来,杨嘉墀多次为中国自动化学会组织在中国举行IFAC学术会议,为我国广大中青年科技人员提供了参加国际会议的机会。自动化学会成立三十多年来,他积极组织和参与国内学术交流活动。1963年《自动化学报》创刊,杨嘉墀担任副主编,认真执行编委会制订的编辑方针,该刊在“文化大革命”时期停止出版。1979年复刊后,杨嘉墀担任主编直至1990年。在他的推动下,中国《自动化学报》从1989年起编辑出版了英文版,由Allerton出版公司在美国出版发行。

1958年10月,杨嘉墀参加了以中国科学院地球物理所所长赵九章为团长的“中国科学院高空大气物理代表团”,赴苏联考察空间科学技术。12月回国后,他和其他团员根据当时我国国情向中国科学院提出从研制探空火箭起步发展我国空间技术的建议。这一建议得到了采纳,使我国60年代初期的探空火箭发射取得了可喜的成果。

为了配合国防建设,从1959年开始,杨嘉墀在中国科学院自动化研究所组织力量开展了自动化检测的研究工作。用于火箭发动机和风洞试验的测量设备与工业控制仪表不同,它们大都要求在苛刻的环境条件下工作并且要求有较高的动态性能。杨嘉墀重视仪器的动态分析、标定设备和测试系统的综合研究。在他的领导下研制成功用于发动机试车的高温压力计、涡轮流量计、晶体加速度计和火焰温度计等仪表。

1960年,国防部第五研究院向中国科学院自动化研究所提出研制热应力加热加载测试系统的任务(即“151任务”)。所里指定杨嘉墀负责总体设计,组建了一个总体室,和其它研究室协同工作。参加总体工作的还有使用部门的科技人员。该系统包括三个分系统,即加热分系统、加载分系统和测量及数据处理分系统。经过充分论证,他提出了程控前馈加热方案、程控液压加载方案和以半导体晶体管模数转换器为基础的数据处理系统。在当时国内条件下,开展这项工作要克服很多元部件方面的困难。系统中采用的热流计、高温应变片、石英灯管、液压伺服阀和程控计算机等部件都是通过所内外有关单位协作研制成的。整个系统的试验样机于1963年通过了国防部第五研究院组织的鉴定,圆满地完成了研制任务。

1962年杨嘉墀参与我国十年科学技术发展规划的制订工作,提出了以控制计算机为中心的工业自动化试点项目,参与制定了兰州炼油厂、兰州化工厂和上海南市发电厂等单位的自动化方案工作。这项工作推动了我国电子计算机在过程控制中的应用,使我国工业过程控制进入了一个新的阶段。

1963年初,国防科委向中国科学院自动化研究所下达研制核爆炸试验用测试仪器的任务(即“21号任务”),内容包括火球温度测量仪、冲击波压力测量仪和现场地面振动测量仪等,杨嘉墀负责技术抓总工作。他提出了采用反馈式光电倍增管线路的大量程温度计方案和采用变磁阻式压力传感器的方案。他和参加这项工作的科技人员一起加班加点,1964年3月完成了研制工作,为1964年10月中国第一次原子弹试验以及后来1965年和1966年的两次原子弹试验的顺利进行作出了重要贡献。这项成果于1986年获国家科技进步特等奖项目“原子弹和氢弹的突破及其武器化”的一个分项“核爆检测技术和设备”。

1965年杨嘉墀参与了中国科学院“关于发展我国人造卫星工作的规划方案”的论证工作,多次组织院内外单位进行技术论证。他还参与了最后文件的起草工作。在中央专门委员会原则批准后,杨嘉墀作为总体组的成员参与了我国第一颗人造卫星《东方红一号》的总体方案论证,并在中国科学院自动化研究所领导下组建了一个姿态测量和控制研究室和一个地面测控用数据处理设备研究室。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222