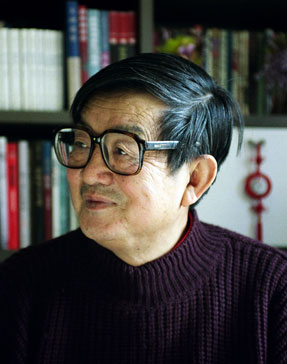

章仲锷先生和他的点滴“磨稿斋”

简要内容:老章晚年一步步从旁观到投入保护环境和生态的呼唤,他不仅写了不少“绿色”的言论,还参与编辑有关的书刊。文字的功能我们不必细说,你只消想象一下没有文字的中华文明会是个什么样子,很难想象,至少搞文字工作的人没饭吃。

老章晚年一步步从旁观到投入保护环境和生态的呼唤,他不仅写了不少“绿色”的言论,还参与编辑有关的书刊。这在环保事业严重滞后的社会,无疑也是“干预生活”的甚至举步维艰的行动。 ——邵燕祥

“磨稿斋拾遗”是章仲锷先生的大作。一路读下去,敬佩之情油然而生。

环境,往大了说,凡人能感受到的都叫环境。家庭、社会、人文、心态等不一而足。且不表诸多环境中之喜,就其令人愤慨、事关气节之事催生一代又一代有胆有识之士来讲,正应了鲁迅那句话:不满是向上的车轮。

先生就是从良知出发评判事物的文化人。从往大了说的环境看,它好比一位认真负责的清洁工,例如文字的校对,先生讲:校对古称校雠(仇),就是把差错看成仇敌一般。

文字的功能我们不必细说,你只消想象一下没有文字的中华文明会是个什么样子,很难想象,至少搞文字工作的人没饭吃。

传说仓颉造字后,“天雨粟,鬼夜哭”。这话大意是,人将走向文明,摒弃愚昧。先生能把文字的差错看成仇敌,至少在先生的心中文字一定是神圣的。错字连篇、南辕北辙、驴唇马嘴,徜如此,文明的传递大约要走样、混乱、甚至倒退。

至于一些影视剧演员念白字,个别播音员不查字典就敢出声,路牌广告错误百出等等,先生见着就揪,如战士临敌一般。文字是神圣的,文字的环境应一尘不染,至少先生做过亿万字的工作。

凭心而论,关心文字环境的人不多。如果文字消失,人依然能活下去,而今天的生存环境着实堪忧,眼看就奔着人的性命而来,顾命、顾子孙后代的命几乎是头等大事。错字是文字环境的敌人,生存环境的敌人是谁?说白了,敌人就是我们自己,即创造了文明也彰显了野蛮,既伟大又邪恶。

佛讲:相由心生。美国某总统也说过:40岁以后,你的脸就是名片。看看我们地球的相,端详一下我们家园的脸,人们的心态可想而知。这就引出先生的一个观点:应该有门学科或至少有人研究这项专题,叫做“环境心理学”或“污染心态论”。

一个人的心态可以使周遭的人们感到温和祥泰,也可以令人不安厌烦。“物欲横流窒息了社会中的诗意。”而大面积的物欲横流,甭说诗意,恐怕生存下去都成问题,那些人奉行的是:别人都死了也没关系,只要我活着。可是别人都死了你也活不成。物欲横流就一个字:造。

环境问题究其根本是心态问题,先生是由外及内找到这根的。他清楚古人就有“斧斤不入幼林,网罟不宜过密”的道理。他形象地把老饕们比做“生态法西斯分子”。禽兽无言啊!他悲痛地感叹过。我叹:禽兽无语有知,绿水静默含悲,佛说众生平等,托付你我大家。

先生有段文字让人感切至深,他说:我常常怀念大明湖盛产的荷叶,碧绿的,大小不一的荷叶,包着红鲜鲜的肉,油亮亮的鸡和白生生的包子。那时没有塑料袋。

他也挥笔斥责那些伪景点:仿这朝的街、那朝的城什么的,一个个油头粉面,光鲜亮丽。他更憎恶那些不遵循“修旧如旧”的定论,生生抽走人文景观中沧桑历史之魂的现象。为了钱,宁可让沉重的历史涂脂抹粉媚俗。他说:没必要重修圆明园,好留一份沉重。

浮躁的心态产生浮躁的环境,二者相互影响,再悲不过了。怪不得先生把外环境评来说去,矛头一转直指人心,要研究“环境心理学”或“污染心态论”。

如今先生已去,精神长存。心的净化是根本,改变劣根性是一件久远的工作,生存环境却是当下之急。人类有不毁在自己手上的智慧。这大概是很多像先生这样人的希望所在。(曹华波)

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222