李晓岑:李志超《天人古义》第三版序

《天人古义》是李志超先生的科学思想史专著,1994年初版(1998年再版)至今,已近20载。此书在科学史、科学哲学等相关领域都产生了很大的影响,现在第3版即将面世,实为这些领域学人的一大幸事。专业性很强的学术书籍,却一版再版以至第3次出版,这是不寻常的。此书思想深刻,体现着坚实的实证精神,洋溢着生动活泼的文采,这可能是其一直广受读者欢迎的原因。这种具有突出风格的学术著作,在目前中国科学思想史领域是不多见的。

重视科学思想史研究,是中国科学技术大学科学技术史学科点的学术传统,李先生以其率真的性格、对学问的真诚与执着,言行合一最好地诠释了科大的这种精神。在中国科学史领域,李志超先生历来以思想活跃、有与众不同的见解而著名。李先生对科学思想领域的很多问题都进行过认真的思考,他常常独辟蹊径开始自己的探索而不受任何权威观点的束缚。

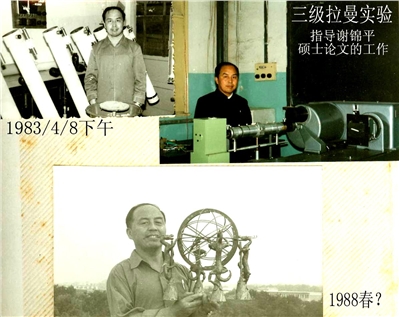

中国科技大学的科学思想史研究,重视论证逻辑的严谨和文献依据的充实。科学史研究室首任领导钱临照先生对《墨经》中光学和力学的研究即开其端,历任领导的著作在1980年代曾以其思想性而影响甚广。李先生是1985-1995十年间研究室的实际负责人,他的《天人古义》、《国学薪火》等为代表的著作可以说是这种学术风格的重要标志性成果。

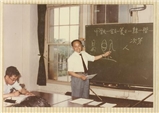

我在1980年代进入中国科技大学读研究生,导师是李志超先生和张秉伦先生。李先生敏捷的思维与富有想象力的讲授风格,曾多么难忘地启发和激励学子们的智慧啊!在课堂上,李先生总是不断地向同学们提出问题、和大家一起探讨解决问题的思路,李先生思维的活跃常常使同学们惊叹不已,也使大家觉得思想探讨、争论是学习的最大乐趣和精神享受。

李志超先生是一位非常有风骨的人,一直受到同学们的景仰。他平时与世无争,但需要站出来的时候却是一位十分勇敢的人。这里可举一个例子,1980年代,科大科学史研究室曾一度面临生死存亡的最危险时刻。这时,李先生勇敢地站出来了,不仅及时地保护了同学们,还冒着极大风险地抗争,研究室最终从风口浪尖上得以保存下来。今天,研究室已发展成为科学史与科技考古系,首个科学技术史学科国家一级重点学科,在全国科学技术史一级学科评比中排名第一。回想20多年前的情景,很多同学和师友都十分感慨,让我写这篇序文时,一定要谈一下当年的这件事,并说李先生的风骨对他们以后的为人处世产生了深远的影响。

李先生的敏锐的学术眼光也是大家乐于称道的。当年李先生倡导的一些科技史研究方向,其后多发展成为生机无限的研究领域。万辅彬先生是国内研究铜鼓学的重要专家,而这一选题就是他在与李先生的一次谈话中受启发而确定的,对此万先生曾一再提及。李先生的弟子们受益于先生的思想而开科技史研究诸多领域风气之先的研究,更是不乏其例。同门师兄中,关增建精研科学思想史,最得先生真传。华同旭的漏刻研究、金正耀的铅同位素考古等等先驱性研究工作,都是这方面的典型。笔者一直进行的云南青铜器研究工作,也是上个世纪八十年代最早得益于李先生的鼓励和指导。而李先生领导和推动的中国科学技术大学科技考古工作,引发了全国范围内科技考古研究的热潮,30多年来,科大也成为引领全国这一领域研究的一面旗帜。

李志超先生还以善于总结学术上的新生事物闻名,有些在学术界广为使用的重要名词就是李先生定名的,例如,散斑、科技考古、科技文化学、科技训诂、家国主义等,后来都成为相关学术领域的标准用语,同时也为这些领域和学科的发展制定了学术规范。

1988年在科学史研究室师生的一次聚会上,欧阳鸰教授评论说,研究室的老师中,李先生像李白,张先生像杜甫。意为李志超先生极具创意,而张秉伦先生谨守学问家法。我觉得这一比喻还有这样的寓意:李先生文思浩瀚,给人启迪,但很难学其风格;张先生强调方法,追求严谨,是可以遵循学习的。同是李先生和张先生的受业弟子、同班学友陈勇的说法也极为恰当:在科大科学史研究室的导师身上,从钱先生那里学到了一种“气”,从李先生那里学到了一种“思想”,从张先生那里学到了一种“方法”。李先生在思想上的创造力,获得了所有老师和同学们的公认,几位先生的不同风格也成为学生永远的美好回忆。如今20多年过去了,唯李先生健在,其他先生都已驾鹤西游,让人伤感不已。

《天人古义》这本著作的很多内容,我在科大读书时,从李先生的课堂上就已有所了解。例如,书中谈到的机发论,有“见微知著,以小制大”的意义,是中国古代一种很重要的思想方法,但却被今人长期忽略。此书提出的很多概念也大多类此,往往都是学术界没有注意到,但却有着十分重要的意义。例如第一部分是科学思想的研究,对于非神、尚新、贵民、重生、混一、和异、神机、感通、易简、象数、方术等条目,一经作者阐幽发微,才感到这些概念的重要。其中对葛洪、浑盖之争的研究都堪称经典之作。第二部分是科技古文的研究,对文献理解之深入透彻,也是令人叹为观止的,我一直把这些内容作为科学史考据工作的范本。第三部分为天人物理的研究,对周髀算经、仪象、司马迁、张衡、漏刻精度等都有深入的研究,谈到很多科学思想史的重大问题,相当多的内容还有实证分析和研究。这些精彩的内容,在关增建教授的序中已有翔实的介绍。在本书中,作者谈的问题有的也许尚可商榷,但其自由、独立的思想,个性突出的风格,确实把读者带入了一个极为辉煌的科学思想史殿堂之中,这也是李志超先生的著作一再被同行推许为“与众不同”的原因。

李先生的弟子陈勇曾有这样的评价:李志超先生思想的精髓,就蕴含在他对“科技文化学”的定义与阐释之中。老实说,二十世纪前期的所谓文化大师们,真正懂“科技”的不多,这从二十世纪二十年代的“科玄论战”中,略窥一斑。他们对自然科学的了解、掌握、是初步的。他们讲的“科学”,更多的是一种方法(如胡适),而且即使作为一种方法,也是一种“半科学”的,所谓学贯中西,那也是表层的贯通,用当代语言形象地表达,那就是,那些大师们,只是“定性分析”,没有达到“定量分析”的高度;他们的“贯通”,只是“模拟信号”层面的贯通,并没有达到“数字信号”的精确程度。……李先生超越了他们!这种超越应该是从钱临照先生那里开始的,到了李先生这里达到了自觉的高度。……诞生于古希腊的“原子”说,和诞生于中国的“元气”说,是两种并行的思想体系。近代以来,中国学人一直想把一个思想体系纳入到另一个思想体系当中去,虽然取得了一些局部的成功,但整体上是失败了(如中西医药的结合)。李先生对传统思想的再发掘,不是为了“印证”传统思想的现代价值(所谓古已有之论),而是在发掘传统思想精深细微的独特性的同时,把它们拿来与当代最新之科学思想,或最深刻之哲学思想进行比较,看是否找到它们共同的基础。

《天人古义》是一本薄而耐读的书,近20年来,我一直把它作为我终身学习的著作之一。但直到现在,仍然没有穷尽这本书的思想,每次研读都有新的收获,从这个意义上说,这本书十分厚重。对于学物理或学历史的学生,这本书也是最好的提高科学人文素养的著作。有些问题,例如机发论、《易·系辞》的研究、宇宙学起源的多元性研究等,李先生已有进一步的思考,并有明显的进展,在李先生的《国学薪火》和其他著作中已有论述,希望读者能进一步参考。

研究物理学史的厚宇德教授曾有如此评论:“李志超教授堪称思想家,有幸聆听过他的课程的学生无不承认,李教授常常即兴迸发出宝贵的学术思想火花,从而启迪学生的智慧,给学生带来精神上的愉悦。”并认为:“《天人古义》堪称中国科学思想史划时代的一部名著”。这是对李先生及其著述的恰当评价。令一位学者最为欣慰的莫过学术界的承认与后学的敬仰。李先生兼而有之。作为先生的弟子,有机会为自己敬重的先生的代表作撰写序文,这对于我是一种深感压力的特殊奖励。吾爱真理,吾亦爱吾师。愿李志超先生健康,愿《天人古义》在中国传统科技文化延续过程中,成为一缕不灭的薪火,永被发扬、传承。

李晓岑

2012年4月22日

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222