亲爱的父亲,我们永远怀念您

亲爱的父亲,我们永远怀念您

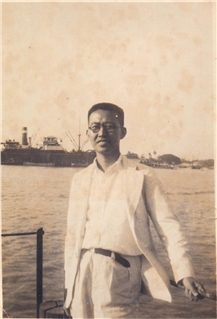

——纪念杨章熹同志逝世30周年

杨缅燕

今年11月18日是我们敬爱的父亲杨章熹同志逝世30周年纪念日。父亲虽然已经离开我们30个春秋,但岁月的流失永远冲淡不了我们对父亲深深的怀念之情。在这个不平凡的日子里,我怀着无比崇敬的心情思前想后,回忆起父亲的点点滴滴……

父亲于1909年出生于福建厦门海沧霞阳村,早年毕业于同文学院。在校期间,父亲勤奋好学,在一些共产党人的影响下,开始接受马列主义。1932年父亲在厦门海沧地区参加党的外围组织“反帝大同盟”,开始了他的革命生涯。1934年在漳州开办世界语讲习班,投身进步组织芗潮剧社的反帝、反封建,争取民主、自由的宣传活动。1936年由于身份暴露,组织安排他前往缅甸。初到缅甸,父亲即创办了《南国生活》、《南国导报》等杂志,宣传进步思想,启蒙缅华社会广大侨胞为民主革命贡献力量。抗日时期,父亲以学校作掩护,白天在学校教书育人,晚上搞抗日救亡活动。撰写演讲救亡文章,导演抗日救亡剧本,积极宣传抗日救国思想。这些活动不仅构建了争取群众、联系群众的桥梁,而且也为尔后创建进步社团奠定了坚实基础。父亲为了响应中共的抗日救国方针,先后发动组织并领导了 “缅华抗日救亡宣传工作团”、 “中华民族解放先锋队缅华总部”等进步团体,发表了《缅华抗日救亡教育实施纲领》等著作,推动缅甸华侨积极投身抗日救国运动。

1939年,父亲受陕北公学校长成仿吾的委托,组织和发动了支援陕北公学的街头万盾募捐运动,他四处奔走和呼吁,号召广大侨胞捐款支援陕北公学。尽管受到反动派的重重阻挠,但在父亲的领导下募捐运动最终取得了胜利。父亲将募捐的款项通过香港廖承志同志及时转交给延安,为抗日救亡运动做出贡献。

1939年10月,父亲与缅华革命青年一起创建了缅甸华侨共产党(1940年经中共中央批准转为中共缅华工委),父亲担任核心领导机构重要成员,分管文教和统战工作。1942年日本侵占缅甸后,父亲奉命带领部分进步师生撤到云南,先后在云南几所学校任教,从事党的地下工作,将所在的学校逐步发展成进步的学校和革命的据点,并在工作中为党培养了一批不可多得的骨干。他还在云南锡矿产地个旧县,组织矿区工人将锡矿运至建水,支援我党领导下的游击战争,这些锡矿在解放云南战争时发挥了应有的作用。1946年,父亲奉中共中央南方局之命,前往重庆八路军办事处汇报在白区的工作情况,并参加地下党员学习班。

1947父亲奉派重返缅甸。屈指算来,父亲抗战前后在缅甸从事缅华进步教育文化事业达十多年之久,参与创办了南洋中学、独立创办了仰华公学、师范专科(附设于南中),并担任这些学校的主要领导人;除此之外,还创建了“缅华教育工作者协会”、“缅华公立书报社”、“缅华文教社”和“缅华图书馆”等社团和机构。其间,父亲撰写了《华侨新文化运动的理论与实践》、《缅华启蒙运动的理论和实践》、《集体主义教育学》等著作,为缅华进步教育文化事业作出了巨大的贡献。

众所周知,南洋中学创办初期,校舍简陋,但校内蕴含的进步思想、优良校风吸引着全缅侨胞。他们不嫌路途遥远将子女送到南中就读。在父亲担任南洋中学校长时期,南中实行的是爱国主义和国际主义相结合,集体主义与个人品德修养并重,促使学生德、智、体全面发展的教育方针。其既定目标,就是培养新民主主义革命的接班人。在南洋中学期间,父亲撰写出版了《毛泽东思想综要》一书,通过宣传毛泽东思想,把进步思想和优良作风传播给学生,教育广大缅甸华侨及其子女跟着共产党走、为建立新中国的宏伟目标而奋斗。

长期以来,父亲领导南洋中学全体师生与国民党反动派进行了针锋相对、英勇卓绝的斗争,并取得了胜利。侨党以南洋中学为据点,为新中国革命和建设培养和输送了众多优秀青年和干部,因此,人们将南洋中学誉为“毛泽东学校”。

父亲十分关心缅华贫寒子弟的教育问题。母亲告诉我们,父亲创办的仰华公学就是为缅华贫寒子弟服务的一所学校。学生白天上班,晚上到学校补习文化。在仰华公学的经费处于最困难的时期,为解决学校的经费,父亲将他每月95盾的工资,扣除15盾伙食费,3盾零用费后,余额全部补充学校的经费,支持仰华公学的正常运转。父亲这种无私奉献的品德受到师生的赞誉,成为学校的美谈,也激励教师们更加努力苦干,更好地为缅华贫寒子弟服务。

父亲还热情接待了由周恩来同志安排到缅甸政治避难的光未然(张光年)、李凌、赵沨等文化名人,资助他们初来缅甸的生活费,并安排他们在仰华公学任教,为他们排忧解难,等等。

母亲还告诉我们,父亲对进步事业充满着极大的热情。不论这些工作是否属于父亲分管,只要遇到经济困难,总会慷慨解囊。1936年初抵缅时,虽然父亲每月工资只有65盾,但他总要拿出60盾捐献“缅华妇女救灾会”;为了支持英文版“中国呼声”杂志,父亲将身边积蓄的数百盾缅币捐出;五十年代初,为了支持侨党创办“人民报”,父亲把身边仅有的三百元缅币,以交党费的名义捐给“人民报”作为创办经费,并且以后每月拿出全家工资收入的一半长期支持“人民报”的出版发行。

1953年,父亲奉调回国。回国后,曾任中央侨委委员、全国侨联委员等职。

在我懂事之后,父亲经历了反右倾运动和“文革”的猛烈冲击,身心受到了严重的摧残,但他始终坚持革命志向,孜孜不倦地学习,勤勤恳恳地工作,老老实实地做人。他不只一次对我们说,要相信党中央一定会拨乱反正的。正如父亲所言,国务院侨办和华侨大学分别于1979年和1980年为父亲彻底平反,恢复政治名誉。由于受到父亲思想的熏陶,在几十年的工作生活中,当我们遇到困难和挫折时,我们学会了如何面对,学会了更加坚强。挫折反而转化为促使我们健康成长的动力。

在我刚上中学时,华侨大学停办,我随父母来到德化山区,那时父亲已是六十出头的老人了。在几年的山区生活中,我看到的是父亲每天不辞劳苦,奔波在田野里、夜校中,与农民们同吃同住同劳动,共同研究如何科学种田,探讨如何提高水稻产量与质量……。我听到的是广大群众对父亲的一片赞扬声。父亲是那么忘我的工作,在群众最困难的时候,出现在群众的面前,在群众最需要的时候去关心群众、帮助群众。在父亲的精神感染下,无论在我们上山下乡还是在以后的工作中,我们都能克服了干部子女的“骄娇”二气,学会了吃苦和勤俭。

当我大学毕业回到父母身边工作时,父亲已步入古稀高龄,并患有严重的高血压、冠心病。尽管如此,父亲仍然坚持学习和工作,积极推广世界语,写侨史、著论文,孜孜不倦地继续为祖国的社会主义建设贡献出一点光和热,真正做到了鞠躬尽瘁、死而后已。父亲孜孜治学、博览群书的精神令我们敬佩。正是由于父亲的严格教育,我们从小努力学习,兄弟姐妹均考上了大学,有的还读了研究生,并在各自的工作岗位上贡献力量。

父亲的一生是革命的一生,勤劳的一生,正直的一生。多少记忆可以被时间冲淡,但父亲的事迹一直深深铭刻在我们心中,父亲的崇高思想和革命精神时常激励着我们。几十年来,我们始终铭记父亲的教诲,认认真真学习、老老实实做人、踏踏实实干事,以实际行动悼念我们的父亲。

亲爱的父亲,我们永远怀念您。

附注:本文部分史料参照杨章熹《自传》、杜坚《杨章熹传略》、杨章熹同志的部分老战友及部分缅甸归侨的回忆录。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222