慈母手中线

母亲是一个略识文字的家庭妇女,儿时的记忆里她有一个柳条编的针线笸箩,里面除了剪刀、顶针、竹尺等,还有一卷没了封皮的古书,大约是《镜花缘》,她能给我们讲些上面的故事。其实,那卷古书是她用来夹各种丝线的,丝线的色彩种类极其丰富,我见她用这些丝线绣过枕套、手袋之类物件。她说,自己的女红是不差的。当初我们和叔叔、舅舅等住在一起的时候,为了一大家十几口子人吃饭,她给人家做旗袍,一个晚上就能缝制一件,那时候没有缝纫机,可想她的针线活相当利落。母亲是个勤俭治家的人,我们小时候穿的鞋子,都是她自己做。她用旧衣服的布糊家纸,用锥子和麻绳纳鞋底,至今我似乎还能听到她在一盏油灯下来回拉扯麻绳的那种声音。我们穿的袜子,她都要按照每个人脚的大小,加缝一层袜底,这种定式甚至在我入伍以后数年都没改变。

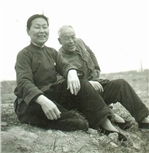

由于父亲的工作带有野战性质,我们的家也随着父亲工地的变动不断迁徙。父亲基本上是顾不了家的。母亲的能干,恐怕是她同时代人中少有的。她仅靠父亲一人的薪水,养育我们几个兄弟姊妹,使我们衣食无忧,活的很有尊严,辛酸之中透着精明。她带领我们检煤核,在房前屋后种菜,她知道铁路供应车来了该买什么冬贮,她更会把老大穿不了的衣服一针一线地改给老二、老三穿。从50年代开始,我就记得家中的墙壁上总是悬吊着一袋面粉,旧去新来,粮食是不可断顿的。60年代,条件那么艰苦,她也没有让我们挨饿,而母亲自己却双腿浮肿,面带菜色。尤其令我敬佩的是她搬家的本事,那时候没有什么搬家公司,母亲一个人竟然可以把一家的大小物件捆绑打包,办好托运手续,带着我们这些大小累赘,迁徙到几百公里、甚至千里之外的一个全新环境。

母亲从旧社会走来,可她的思想并不守旧。当年学习拼音文字、妇女新式生育,她都积极参加。大炼钢铁时代,她自愿将原来奶奶用过的一张钢丝床捐给国家炼钢。包括我的当兵,她也是支持的。那年,我穿上并不合身的军装远行,送行的月台上,母亲拢了拢被风吹乱的华发,说:去吧,孩子,尽三年义务,咱们平平安安地回来!那是我们国家刚从三年自然灾害的噩梦中醒来,国际形势“高天滚滚寒流急”、“备战备荒”的大标语到处可见的时代。这时,一个送儿当兵的母亲,心情之复杂不言而喻。母亲未必通晓什么民族大义,却明白既为七尺男儿,就该尽一份保家卫国的义务。我知道,她在祈祷儿子的平安,害怕这一幕会演成为诀别……

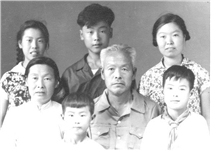

母亲心目中的理想职业是老师,她希望我们都去当老师。她说,那是最少生命风险而又最受人尊重的职业。他更想让我们能长久厮守在她的身边,至少,像放飞的风筝那样,有一根线牵在她的手里,收放自如。所以每当她四散的儿女聚拢到一起,她都会由衷地说出一句我们今天听来颇有些可笑的话:好了,现在打原子弹也不怕了!其实,这就是一个普通中国母亲对和平和幸福的理解与向往。“慈母手中线,游子身上衣,临行密密缝,唯恐迟迟归。”母亲手中的线,不只为我们缝制体面与温馨,更时时牵挂着我们的一切。我们像风筝那样在云霓间翻飞,徜徉,有时兴高采烈,忘乎所以,但偶有忧伤就不免要回望“慈母手中线”,那根至纯至真的关爱之线牵扯着我们,使我们心有所依,情有所归。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222