李觉和中国原子弹的诞生

降边嘉措

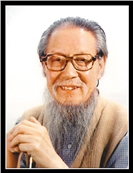

李觉(曾用名:李书阁),山东沂水人,1914年2月出生。1937年3月参加革命,同年9月加入中国共产党。曾荣获“八一奖章”、二级“独立自由勋章”和一级“解放勋章”。1952年任西藏军区参谋长、副司令员兼后勤部长。1955年被授予少将军衔。1960年调任第二机械工业部九局局长。1965年任第二机械工业部副部长、党组副书记。1982年至1992年任全国政协委员。

核工业建设者在工地露餐

有人说他是“中国原子弹研究的第一功臣”,而他自己却说“自己只做了一些具体的、服务性的工作”。从高唱“大刀向鬼子们的头上砍去”,到解放全中国,把五星红旗插到喜马拉雅山上;从使用冷兵器到发展高科技、从扔手榴弹到造原子弹、从烧牛粪饼到建核电站,在长达70年的革命生涯中,他演绎了跌宕起伏而又波澜壮阔的传奇篇章。

宋任穷对李觉说:

“要你来搞原子弹!”

1957年五、六月份,李觉因伤病中止了在西藏的工作,在北京治病。早在他到北京之前,第二机械工业部就决定成立核武器研究所,任命李觉为所长,而李觉对此还一无所知。

一天,时任中国人民解放军副总参谋长的陈赓大将来看望李觉,问道:“李觉,身体怎么样啦?”

李觉回答说:“能吃能睡,没什么事了。”

陈赓笑着说:“那好,我们准备欢送你。”

李觉感到莫名其妙,问:“副总长,为什么要欢送我?往哪里送?该不会是把我送到荣誉军人疗养院吧?”

“没有那么便宜的事。”

“那到哪里?”

“详细情况,宋任穷会告诉你。”说完,陈赓对他狡黠一笑,露出一丝神秘的神态。

遵照陈赓的指示,李觉准备去找宋任穷,可是没有想到,宋任穷却先来看他了。寒喧几句后,宋任穷开门见山地说:“老李,你的工作已经定了。”

李觉问具体工作时,宋任穷说:“要你来搞原子弹!二机部新成立核工业研究所,让你来当所长。”他又说:“这个研究所是我国第一个专门从事原子弹研制的机构,机密性很强。为了保密,对外称‘九局’,你的职务就是局长。小小一个局长,没有参谋长、司令员那样威风,但工作很重要。”

听说要让自己搞原子弹,李觉感到很吃惊,以为听错了,心想自己过去扔过手榴弹,也造过炮弹,还用手电筒的灯泡搞过电雷管。抗日战争时期在太行山,解放战争时期转战南北,新中国成立后到了西藏,一直在偏僻的地区,在山沟沟里转,从来也没有想过搞原子弹这样高精尖的东西。他说:“我不懂原子弹,连见也没有见过,怎么搞呀?”

军人出身的宋任穷,说话很干脆:“你不懂,我也不懂;你没有见过,我也没有见过。我看还是要靠我们的老传统,过去在战争年代,毛主席教导我们要在战争中学习战争,我们打败了蒋介石,建立了新中国。今天,就要在研制过程中学习研制,一定要把原子弹造出来。”

李觉很快便进入角色,问:“研究所现在有多少人?”

“一个人。”宋任穷指着李觉:“就是你!”

李觉不禁愣了一下,一时说不出话。

宋任穷又问李觉:“关于所领导的其他人选,你有什么考虑?”

“我刚到北京,不了解情况,也不认识什么人……搞原子弹,我一点思想准备也没有。”

“那好,我先给你找了两个,任副局长,做你的助手,你们先搞起来再说。”

宋任穷说的两位副局长,一位叫吴际霖,是华西大学毕业的科学家;另一位叫郭英会,是周恩来总理的军事秘书。在共事的日子里,李觉对他们赞不绝口。

李觉(曾用名:李书阁),山东沂水人,1914年2月出生。1937年3月参加革命,同年9月加入中国共产党。曾荣获“八一奖章”、二级“独立自由勋章”和一级“解放勋章”。1952年任西藏军区参谋长、副司令员兼后勤部长。1955年被授予少将军衔。1960年调任第二机械工业部九局局长。1965年任第二机械工业部副部长、党组副书记。1982年至1992年任全国政协委员。

邓稼先若有所思地说:

“我们整个国家都需要从零开始,从头学习。”

核工业研究所成立之初,连一间办公室也没有,还是在彭真同志的直接关怀下在西苑旅社找了几间房子办公。我国研制原子弹、导弹和人造卫星的工作,就是从这家旅社起步的。后来,李觉带领大家在北郊元大都土城附近建起了新中国的第一个核工业研究所。

李觉深深意识到,到了新岗位,一切需要白手起家,从零开始,更重要的是,关于核武器的知识,自己的脑子里是一片空白。现在就要从零开始,从头学起,甘当小学生,不能做一个糊涂的当家人。

在北京,李觉见到的第一个青年科学家是邓稼先。

一天,李觉到工地,正赶上邓稼先带着一批青年人在劳动,他脱掉上衣,光着膀子砌砖。

李觉伸出大手,紧紧握着邓稼先满是泥浆的手:“我是李觉,大博士,你好!”

邓稼先有点不好意思地说:“李将军,您好!”

“不要叫我李将军,我已经脱了军装,就叫我老李吧!”李觉脱去上衣,给邓稼先搬砖,一起砌墙。

邓稼先憨厚地一笑:“您也不要叫我‘大博士’。”

以后的日子里,只要有时间,李觉就到工地去,一边参加劳动,一边向专家们学习。

一次,李觉从青海回来向部里汇报工作,正碰上邓稼先组织一批学生学习核物理知识。

李觉问:“你们学些什么?”

邓稼先拿起桌子上的几本书给他看:“我让他们从这几本书开始学起。”

李觉一看,是法文原版,他懂一点英文,法文一点也不懂,就问:“这里讲的是制造原子弹的原理?”

邓稼先笑了:“我的大局长,今天的世界上,还没有怎样制造原子弹的书,每一个国家都绝对保密。”“这几本书,都与原子弹有关。是钱学森同志从法国带回来的,他借给我看,很受教益。关于核物理和原子弹,对这些大学生来讲,还是一个陌生的世界,我以这几本书为基础,从原子世界的ABC开始讲起,他们称这是核物理的‘扫盲班’,从零讲起……”

“好!”李觉一拍桌子,高兴地说:“我就上你这个扫盲班,从ABC听起,你就收我这个学生吧!”

邓稼先若有所思地说:“关于核工业的知识,不但您这位局长,这些大学生要从头学习,我们这些留过几年洋,有博士头衔的人,懂得也不多。欧美各国根本不让我们这些留学生接触这方面的知识,我们整个国家都需要从零开始,从头学习。”

核工业研究所的爆轰试验场地最初设在燕山脚下一处工程兵靶场,代号为“17号工地”。那里气候条件极其恶劣,试验队住的都是工程兵提供的军用帐篷,夏天的烈日晒得帐篷像个蒸笼,人在里边就像烤在火炭盆上,汗流浃背。冬天狂风呼啸,帐篷被吹得像冻透了心儿的冰窖,虽然生着火炉,依然伸不出手来。不仅如此,有时候夏天遇到暴雨把帐篷冲垮,大家的铁锅、脸盆、牙缸、鞋子、木凳都会随水而走,不知去向。冬夜的暴风雪能掀翻帐篷围布,大家的头上、被子上便都是雪土。就是在这样简陋的条件下,中国原子弹尖端科学的前期试验蹒跚起步。燕山脚下的隆隆炮声,是新中国核武器事业爆轰实验的第一乐章。

核工业建设者在工地露餐

李觉气犹未消,指着王淦昌,大声说:

“以后你再到这里来,我就关你的禁闭!”

1963年下半年,就要开始进行验证中子点火的关键实验了。炸药的威力加大,试验不能在京郊进行,于是就迁移到青海基地。

一个隆冬的晚上,物理学家王淦昌披着军大衣在台灯下聚精会神地伏案工作。李觉没有敲门,推门而入。王淦昌抬起头,透过深度镜片,看了一下这位突然来访的客人,见是总指挥,略显惊异。李觉随手把门关上,回过头严肃地对王淦昌说:“淦昌同志,今天我是来向您负荆请罪的。”

这时王淦昌的思绪还没有完全从桌子上的一大堆数据里走出来,既没有站起来,也没有给李觉让座,只是用手里的铅笔,指着李觉,疑惑地问:“您何罪之有?”

李觉搬过一把椅子,坐在王淦昌旁边,将一瓶白酒放在桌子上,诚恳地说:“今天我当着那么多年轻人的面批评您,向您发脾气,都是我不对,我给您检讨来了,向您赔不是。”

事情是这样的:上万名战士民工正在抢建办公楼和宿舍楼,工地上热火朝天,风沙也很大,吹得人睁不开眼。李觉到工地检查,突然看到王淦昌在一个平房的屋顶,与一群年轻人一起铺柳条,钉马口铁,满身的尘土,使不上劲,却还在帮人家打下手。李觉一看就急了,着急地说:“老王,下来,快下来,这里没有你什么事。”

王淦昌抬起头,笑嘻嘻地说:“没有事。”

李觉说:“什么叫没有事?赶快给我下来。”

王淦昌若无其事地说:“马上就完了。”

李觉真的急了:“你怎么不听指挥?再不下来,我让战士把你架下来。”

可是,王淦昌依然乐呵呵地说:“总指挥,你别管,再钉几下就完,马上收工。”

李觉严厉地说:“总指挥就要管。”他对着一个排长说:“小张,赶紧把他给我送回去。”于是几个年轻人连拉带扶,把王淦昌从房顶搀下来。

看着王淦昌满身满脸的灰尘,李觉气犹未消,指着王淦昌,大声说:“以后你再到这里来,我就关你的禁闭!”关禁闭是李觉的口头语,几十年来,“积习难改”,但也没有见过他真的关谁的禁闭。

王淦昌从来也没有见李觉生那么大的气,也不知这气是从哪里来的,自己也没有干错什么,笑嘻嘻地说:“好!好!我走就是啦!”

事后,李觉的心里却感到十分不安:不严厉一点,王淦昌不下来;但对这么一位大科学家,像训斥年轻战士一样,还要关人家的禁闭,觉得自己太冲动。

李觉诚恳地说:“淦昌同志,您的心情我理解,但您的岗位不在那里。在那里您发挥不了什么作用。”

王淦昌说:“我知道我起不了什么作用,可是你们指挥部的同志和上万名战士民工住在帐篷里,天气一天天冷了,又是风,又是雪,零下十几二十度,不少同志都冻病了,我们却住在温暖舒适的楼房里。总希望把宿舍楼早点盖起来,大家都搬进来住,我们睡着也踏实。我知道,自己年纪大了,的确起不了什么作用,但为工程添一块砖,加一片瓦,铲一把土,也算尽我一点心意啊!”

李觉说:“您的心意我理解,但您在工地干一个月,不如年轻战士和工人干一个小时;您干一年,不如他们干一天。”李觉加重语气说:“搞基建、当泥瓦工,我比您强十倍、百倍。”

王淦昌点点头,坦诚地说:“这我相信。”

李觉说:“淦昌同志,今天我们达成一个协议,好不好?您专心搞科研,我们进一步加强基建工程的建设,使全体职工尽快住进楼房,也好让你放心。您有时间,在休息的时候,可以到工地看看,若有什么想法和建议,可以提出来。但要定一个君子协议:要做‘君子’,只能动嘴,不能动手,不能动工地的一砖一瓦,更不能当‘梁上君子’,再不能上房顶去钉铁皮。”

王淦昌憨厚地笑一笑:“好!好!我听你的。”

李觉把王淦昌的搪瓷茶杯里的水倒掉,又拿了一个碗,打开酒瓶,斟了酒,说:“我敬您一碗,向您谢罪。”

王淦昌风趣地说:“荆条何在?你要以酒代罚?”

说完,两个人都爽朗地笑了起来。

离试爆时间只有几个小时,

李觉收到一封电报:

“母亲去世,盼速回家。”

1964年10月8日,经中央军委批准,“首次核试验委员会”正式成立。张爱萍任主任委员,刘西尧任副主任委员,成钧、张震寰、张蕴钰(兼秘书长)、李觉、朱光亚、程开甲、毕庆堂、朱卿云等任委员。

10月14日19时19分,中国第一颗原子弹被小心翼翼地安装在罗布泊试验基地爆心的铁塔顶端,3000台监测监控仪器与诸多效应物围绕着爆心各就各位。马兰机场上,14架担负取样和剂量侦察的飞机,经过严格的穿云破雾训练,已经做好了一切准备。决战前的待命状态,让所有参战者既紧张又兴奋。

爆炸前的最后一个夜晚,李觉是在铁塔下度过的,他的心情也很激动,但更多的是担心。事后,他回忆说:那天晚上风很大,大风吹得钢丝绳打到铁塔铛铛铛直响。我不放心,就又去铁塔下,一看:哟!这油机的盖布怎么变样了,一块大帆布下面鼓鼓囊囊的,推也推不动,不对呀!我一揭盖布,老天爷,一个工人在底下!我说:“你怎么在这儿?怎么还不回去?”他说:“我不能回去,明天是我的班,今天晚上油机万一出了事,明天我不能把产品送到塔上去,这个责任可就大了。我不能走,得在这儿守着。”我一看也就不好说什么了,只好说:“好吧好吧,你要休息好,风太大,盖好,别感冒了。”这位老工人,叫王振禄。他在油机旁守了一夜,第二天开油机卷扬机把我们和产品送到塔上。

16日4时,戈壁滩一片寂静,高远的星空透出神秘,张爱萍和刘西尧等就在这星空下、神秘中,乘坐吉普车赶到试验塔下,再次检查安装调试情况。此时,李觉等正同技术人员一起,对原子弹进行安装调试。一切正常。基地气象处长韩云升报告,整个场区及云迹地带气象转好。李觉一颗悬着的心终于放下了。

李觉向试委会报告,原子弹塔上安装和测试引爆系统第三次检查完毕,请示6时半开始插接雷管,张爱萍等签字批准。

李觉的报告是这样写的:

试验委员会:

产品塔上安装和测试系统第三次检查均已完毕,安装质量符合试验技术要求,系统动作正常,插接雷管前的准备工作已经完成,拟于十月十六日六点半开始插接雷管,特此呈报,请批准。

第九作业队李觉

李觉说,他这一生写过不少报告,签过不少次名,但惟有这一次不同寻常,既兴奋、激动,又有点担忧,心头沉甸甸的,真有一种责任重于泰山的感觉,握惯了的那支钢笔,也有千钧之重。他将报告庄重地交给总指挥张爱萍,试委会成员依次审阅、签字。

各单位最后进行自检、互检和领导检查后,张爱萍随即下达命令:8时插接雷管。

插接雷管,是最关键、最重要、也是最危险的一道工序。试验委员会将这一任务交给李觉执行。

上午10时,李觉等人分乘两辆吉普车到铁塔进行最后的检查。李觉从塔上向四周眺望,极目所见的效应物都静静地展开在地面上,整个情景就像大战前的战场。当检查完核心部位的工作后,所有工作人员包括警卫战士立即撤离爆心区。李觉的车是最后离开的,走出几百米,他又让车停下来,向铁塔看了最后一眼。随后,在指挥部的路口,李觉把一把钥匙交给了在那里等候的刘西尧。那是铁塔下配电箱上的钥匙,引爆原子弹的电源已经合闸了。

在主控室,气氛严肃、紧张,钟表“咔咔咔”的声音如洪钟敲击着每个人的耳朵和心脏,时间正一分一秒地走向那个庄严的时刻。

随着主操作员韩云梯有力地按下了牵动人心的最后一个按钮,一段短暂的寂静之后,突然,铁塔那里迸发出强烈的耀眼的闪光,3秒钟后,升腾起一个巨大的太阳般的火球,冲击波如同飓风般席卷开来,随后,传来了惊天动地的爆炸声。这时,一轮火红的太阳从东方冉冉升起,光照寰宇,辉耀九天。渐渐地,火球与地面冲起的尘柱连成一体,7秒钟后,形成了一朵极为壮观的蘑菇云,上升至7000到8000米的高空……

在庆祝胜利的时候,李觉的心情却有几分沉重。10月16日清晨,离试爆时间只有几个小时,指挥部接到一封电报,是给李觉的,上面有“加急”字样,工作人员以为与试爆工作有关,不敢耽误,立即送给在铁塔下检查工作的李觉。李觉一看,是来自老家的,只有几个字:“母亲去世,盼速回家。”李觉担心的事终于发生了,但是他万万没有想到,是在这样的时刻,这样的地方。责任重于泰山,忠孝难以两全。在国家大义与亲情之间,李觉忍着巨大的悲痛,坚守在工作岗位上。

原子弹试爆成功后,导弹核武器试验和研制氢弹的任务提上议事日程,李觉和九院的同志们,又全力以赴地攻克新的难关。1966年10月27日,我国成功进行了导弹核武器的试验。1967年6月17日,我国成功爆炸了第一颗氢弹。第一批研制、试爆的原子弹和氢弹全部是在李觉主持下,由青海基地制造的。氢弹爆炸成功后,九院的科学家们又投入了研制核潜艇的工程。李觉带着科技人员多次从青海高原到东海之滨的海军某基地,不断改进和完善设计方案。李觉不避艰险,亲自进入潜艇,入深海,进行试验。终于依靠中国人自己的力量,制造出当时条件下世界上最先进的核潜艇,在波涛汹涌的辽阔海疆,奏响一曲自力更生、奋发图强的凯歌。

公安机关备案号:44040302000222

公安机关备案号:44040302000222